初級編(発注業務編) 第2話 腐るモノ、腐らないモノ ~発注方法の工夫で食品の廃棄は減らせるのか~コラム

公開日:2021年3月18日

在庫削減や適正化など、多くの企業にとって重要な経営課題である需要予測・需給計画。

需給計画においては、コツやポイントを知らないままでいると、余計な作業負担や在庫過多といった問題に直面してしまいます。

そこで本コラムでは、はじめて需給担当者になった方やこれから需給について学びたい方向けに、需要予測・需給計画の基本を分かりやすく解説します。

需給計画の中の発注業務をテーマに、発注業務の問題点と抑えておきたいポイントを見ていきましょう。

腐るモノ、腐らないモノ

前回は、発注には様々な発注方式があり、それぞれメリット・デメリットがあるので、業種や商品の特性などによって、発注のやり方を考えることが重要であることをお話ししました。

今回は、『腐る』という商品特性をもつ食品の発注にフォーカスを当てて、どういった工夫がいるのかについて考えてみたいと思います。

では、前回同様、お話の進行を『スーパーおおした』のおおした店長と、アルバイトのいろはさんに手伝ってもらいましょう。

廃棄と発注

夕暮れ時、今日もそろそろ学校が終わる頃、いろはさんがバイトにやってきました。

-

いろは「お疲れ様でーす」

-

店長「おー、おつかれー!いろはさん、最近は品出しとか検品とか、どう?しんどくない?」

-

いろは「はい、昨日もいつもならしんどかった火曜日でしたけど、全然平気でしたよー。店長こそ、最近ご機嫌ですよねー?何かいいことありました?」

-

店長「うんうん、このまえいろはさんに発注のやり方教えてもらったから、発注もだいぶ楽になってね。特にお弁当とか毎日配送される食品なんかは1日2回発注するやん?1回目にある程度まとめて発注すると、2回目は微調整程度で済むからだいぶ楽になったよ、ありがとう!」

-

いろは「(???)…そうですかー、それはよかったです。じゃー、レジ入りますねー」

-

店長「おー、よろしくー!」

そして次の日のバイト終わり。

-

いろは「お先でーす、失礼しまーす」

-

店長「…おー、お疲れー…」

-

いろは「あれ?なんか元気ないですねー。昨日まではご機嫌でしたけど、何かあったんですかー?」

-

店長「うん、実はお弁当とかの売り上げが下がってきてて、廃棄もこれまでより多くなってる。ほら、こんなにどっさり…」

-

いろは「わー、これはもったいないですねー」

-

店長「仕入れ先も変えてないし、今まで通りのお弁当なんやけど、なんで急に売れなくなったのか分かんなくて…、なんでやろ?」

-

いろは「…ちょっと昨日気になったんですけど、1日2回の発注で、1回目にある程度まとめて発注してるって言ってましたよね?それが原因じゃないんですか?」

-

店長「え?どういうこと?」

-

いろは「えっと、ちょっと紙とペンを借りますね…。こんな感じかな?」

-

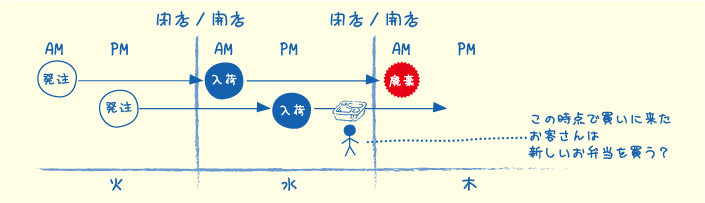

いろは「お弁当とかは、1日2回発注してて、午前に発注したお弁当は翌日の午前に届きますよね?午後発注したものは同じく翌日の午後。で、だいたい賞味期限が約1日なので、午前に発注したお弁当は、売れ残ると翌日の閉店時間に廃棄してますよねー?」

-

店長「うんうん、そうやけど?」

-

いろは「例えば、水曜の仕事帰りにお弁当を買いに来た人は、夜食用かもしれないし、次の日の朝食用かもしれないけど、どちらにしても、なるべく賞味期限が長いお弁当が欲しいと思うんですよねー。だから、お客さんは午後に入荷したほうのお弁当を買うと思うんです…」

-

店長「…確かに…」

-

いろは「だから、賞味期限を考えて、午前入荷分は翌日の午前に売れる分、午後入荷分は翌日の午後に売れる分を発注するのが理想なのかなー…?わかんないですけど」

-

店長「…なんかそんな気がしてきた…。ちょっと明日から頑張ってみるわー…」

解説

皆さん、どうでしたか?

いろはさんの説明の通りですよね。店長は発注の手間を考えて、一日に売れる総量相当をまとめて発注していたため、賞味期限が切れそうな商品が売れなくなり、廃棄が増えてしまった、という一例でした。

お弁当のように、毎日店舗に配送される食品のことを、『日配食品(日配品)』や『デイリーフーズ』と呼び、冷蔵を要し、あまり日持ちしないのが特徴です。また、ある程度日持ちする食品についても、その流通過程において、メーカー、小売り、消費者の3者で、製造日から賞味期限までの期間を3分の1ずつ分け合う『3分の1ルール※1』と呼ばれる商習慣により、賞味期限とは別の『販売期限』と呼ばれる期限が設定されることが多いです。

例えば、賞味期限が製造日から30日の場合、メーカーは製造日から3分の1の時点の10日以内の納品を求められ、小売りは、製造日から賞味期限の3分の2に当たる20日後が販売期限となり、この期限を過ぎると、廃棄したり値引きしたりして販売されます。

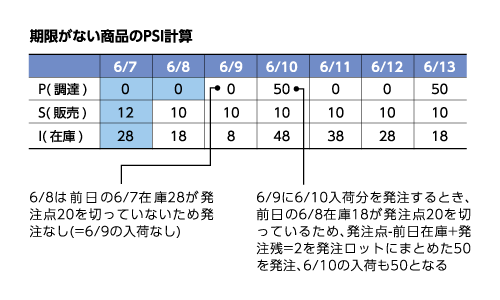

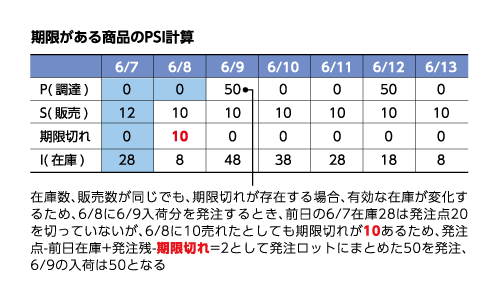

こういった期限が設定されている商品を発注する場合、どういった考慮が必要なのでしょうか?期限がない商品と、ある商品のPSI計算※2を例に違いを見てみましょう。(前提条件:調達リードタイム=1日、発注ロット=50、発注点=20)

どうでしょうか?食品のように期限がある商品の場合、その期限を考慮した発注が重要ですね。

次回の第3話では、『顧客満足度と発注』についてお話したいと思います。

-

※1

米国は2分の1、欧州は3分の2が一般的とされ、日本が最も短い

-

※2

Procurement(調達)またはProduction(生産)、Sales(販売)、Inventory(在庫)の頭文字を取ったもので、調達・販売・在庫を同時に計算すること

【需給初心者向けコラム】の記事一覧

初級編(発注業務編)

初級編(需給業務編)

初級編(番外編)

初級編(調達業務編)

筆者紹介

- 大下 吾朗(おおした ごろう)

-

R&D本部 数理技術部 シニアコンサルティングスペシャリスト

米国PMI認定プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル。

需要予測・需給計画ソリューション FOREMAST(フォーマスト)の開発およびシステム導入プロジェクトに従事。

主に在庫補充量計算に関する機能設計・開発を担当。

関連書籍など

在庫管理のための需要予測入門

FOREMAST担当コンサルタントが執筆した需要予測入門書です。

どのような需要予測システムを導入すればよいかお悩みの方のために、実務に精通したコンサルタントが基本知識からシステム導入時に考慮すべきポイントまでをやさしく解説しています。

在庫管理のための需要予測入門

キヤノンシステムソリューションズ株式会社数理技術部[編]

淺田 克暢+岩崎 哲也+青山 行宏[著]

- 出版社:東洋経済新報社

- 発売日:2004年12月22日

- ISBN:4492531874

- 価格(税込):1,980円

関連するソリューション・製品

- FOREMAST

- 大量の在庫を抱えているのに欠品や納期遅れが発生していませんか?「キャッシュフロー経営」が叫ばれる中、多くの企業で在庫削減が重要な経営課題となってきています。しかし一方で、お客さまからの即納・短納期要求は益々強くなってきており、欠品の発生が企業経営に大きな影響を与えるケースも増えてきました。FOREMASTは、科学的な需要予測に基づく在庫補充計画と、需給計画・実績情報の共有支援、問題の見える化により、欠品なき在庫削減の実現を支援します。