第10回 効果的なリスキリングの事例①~デジタル人材の育成リスキリングと人事DXの進め方

第10回 効果的なリスキリングの事例①~デジタル人材の育成リスキリングと人事DXの進め方

公開日:2025年11月21日

このコラムでは、これまでリスキリングの導入・定着の仕方について述べてきました。今回と次回のコラムでは、実際にリスキリングを進めた事例を紹介します。まず「デジタル人材の育成」に取り組み、人事業務の効率化を実現したA社の事例について解説します。

目次

DX人材の育成

A社は、従業員数約1,000名の機械部品メーカーです。人事部門は、20名(派遣社員を含む)で、採用、研修、要員管理、労政、安全衛生、福利厚生など人事管理業務全般を行っており、給与計算や社会保険事務については、アウトソーサーに業務委託しています。

A社では、「DX」という言葉が広がりだした2020年から、次の目標を掲げてデジタル人材の育成に取り組みだしました。

-

2023年までに全従業員に「DX基礎研修(人事部が企画運営する社内研修。講師はコンサルティング会社から派遣)」を受講させて、生成AIの活用スキルを習得させる。

-

部門ごとに「DX推進リーダー」を任命し、その者を中心に業務のDX化を図る。2025年度までに、全社で「業務効率化効果1億円」を目指す。

-

「ITパスポート」や「MOS(Microsoft Office Specialist:マイクロソフト社が認定するExcel等のアプリに関する資格)」等を中心とした公的資格の取得を奨励する。2028年までに、全従業員が1つ以上の公的資格を保有することを目標とする。

この取り組みにおいては、A社は、まず各部門の「DX推進リーダー」(ITスキルを保有している係長、主任クラスの者)を任命しました。そして、職種ごとにDX推進リーダーを集めて、各部門の「DX基礎研修」の内容について検討しました。「DX基礎研修」では、主に生成AIの活用について学んでいただくことになるため、DX推進リーダーに「自分たちの職種における生成AIの活用案」を挙げてもらい、それをもとに職種ごとに研修プログラムを作成したのです。

例えば、人事業務の場合、生成AIの活用案として「会議における議事録の作成」「法改正に対応させた就業規則の変更」「従業員の適性に応じた研修プログラムの作成」などが挙げられ、「これらの業務をDX化するにはどうすればよいか」「これらのDX化を行うスキルの習得に向けて、どのような研修を行えばよいか」などについて検討が行われました。そして、この検討をもとに、職種ごとに「DX基礎研修」が実施されました。

このような実践的な研修を通じて、生成AIの活用スキルを持つ「DX人材」が人事部内に育成され、それらの人材を中心に人事DX化が進められました。

人事部以外の部門でもDX化が進められ、その結果、多くの従業員がDXに関心を持ち、自主的にリスキリングに取り組むようになりました。そこで、会社は、従業員の公的資格取得を奨励する仕組み(研修受講料、受験料などの支給制度など)を整備して、従業員のリスキリングを支援することにしました。このような仕組みが奏効し、「技術力の向上」「挑戦意欲の醸成」「優秀人材の退職防止」などの効果が現れ始めました。

人事業務のDX化

次に、A社の人事部門が行った「人事DX」の一例を紹介しましょう。

A社では、従業員のストレスやエンゲージメント等に関する調査を、毎年、専門業者を使って実施していました。しかしながら、この調査には、「分析結果が大雑把すぎて役に立たないこと」、「コストが大きいこと」などの問題があったため、DX化の一環として、この調査を自社内で行うこととしました。

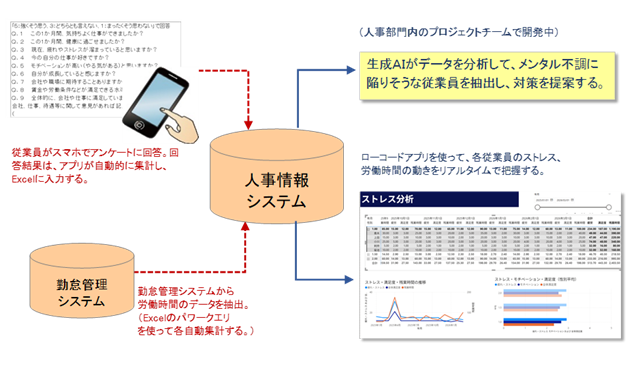

A社では、人事部のDX推進リーダーが中心となり、人事部員6名で構成される「エンゲージメント調査開発プロジェクト」を立ち上げました。このプロジェクトでは、現在調査の問題点を踏まえて、新たに自社開発する調査の方向性を次のように定めました。(図表1参照)

-

調査は、毎月1回、簡単な質問に回答する「パルスサーベイ方式」に改める。プロジェクトのメンバーで、質問の送付から回答、集計までをWeb上で行う仕組みを、スマホのアプリ等を使って開発する。

-

調査結果をリアルタイムで集計して、パソコンの画面上に表示する「ダッシュボード」を開発し、従業員一人ひとりのメンタルの状況などをチェックできるようにする。ダッシュボードは、ローコードアプリを使って、プロジェクト内で開発する。

-

集計したデータを生成AIで分析し、メンタル不調に陥りそうな従業員を抽出し、適切な対策を提案するシステムをプロジェクトチーム内で開発する。

このプロジェクトは、2023年10月から始まりましたが、2025年10月時点で、1.2.のシステム開発が終了し、エンゲージメント調査の内製化・DX化が実現しました。3.については、AI分析を行うためのデータ量が不足しているため、(データが蓄積される)2年後をめどに運用段階に移る予定です。

「こんな高度なシステム開発やデータ分析が人事部員にできるのか」と驚かれる人がいるかもしれません。近年のアプリの特徴は、「使いやすさ(少し勉強すれば、素人でも開発できること)」にあります。ですから、従業員に研修を行い、各部門で「やるべきこと/改善するべきこと」を明確にすれば、業務のDX化は進み、それを通してデジタル人材を育成していくことができます。

A社の事例を参考にして、皆さんの会社でも、是非、デジタル人材の育成と業務のDX化に取り組んでいただきたいと思います。

次回以降は、リスキリングを進めることにより、「チャレンジ精神の醸成」を図っている会社の事例を紹介します。

著者プロフィール

深瀬勝範(ふかせ かつのり)

Fフロンティア株式会社

代表取締役 人事コンサルタント 社会保険労務士

一橋大学卒業後、大手電機メーカーに入社、その後、金融機関系シンクタンク、上場企業人事部長等を経て独立。

現在、経営コンサルタントとして人事制度設計、事業計画の策定などのコンサルティングを行うとともに執筆・講演活動などで幅広く活躍中。

主な著書に『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割』『Excelでできる戦略人事のデータ分析入門』(いずれも労務行政)ほか多数。