雇用維持とテレワークコラム

公開日:2025年4月28日

日本の人口と労働力の全体概要

日本の人口は、2011年以降から減少を続けています。これは、日本の出生数の変化が大きく影響しており、戦後間もない団塊世代では年間約270万人でしたが、2023年にはその数が約70万人まで減少しました。こうした変化により、空き家問題や廃坑問題、高齢者向け施設不足や移動手段の課題が身近に感じているところです。

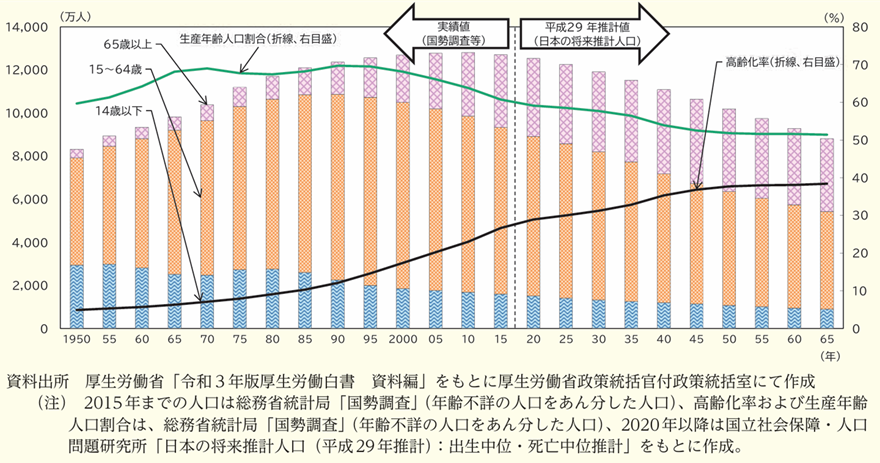

出生数の減少は、日本の労働力にも大きな影響を与えています。【図表1】は、厚生労働省が発表した「令和4年版 労働経済の分析」に基づく生産年齢人口に関するデータです。

生産年齢人口(15歳以上65歳未満の経済活動に従事可能な人口)は右肩下がりとなっており、今後もこの傾向が続くと予想されています。生産年齢人口の減少は、経済成長の鈍化や労働力の不足、社会保障制度への圧力、国際競争力の低下といった、さまざまな社会的、経済的な影響をもたらします。

国の労働力の総和を語る指標として、生産年齢人口の類似指標に「労働力人口」というものがあります。これらは以下の点で異なります。

- 生産年齢人口:働く意思や能力に関係なく、15歳以上65歳未満の経済活動に従事可能な人口

- 労働力人口:実際に働く意志と能力を持ち、15歳以上の就業者と失業者(休業者を含む)の人口

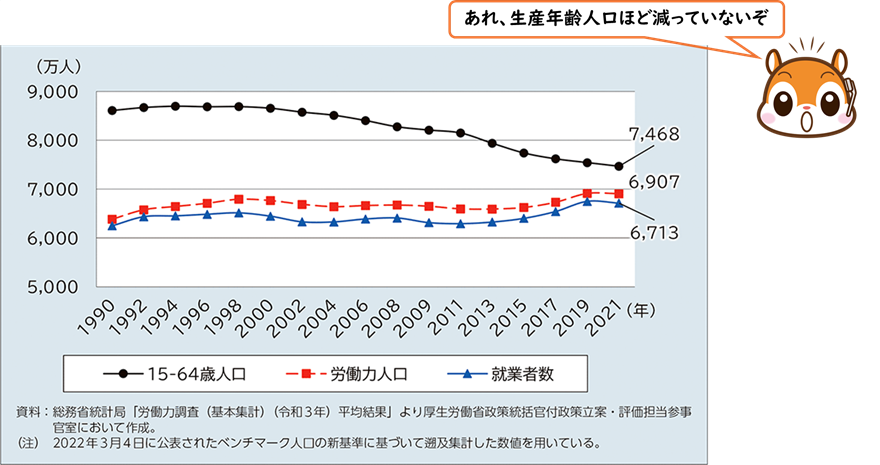

【図表2】は、経産省統計局の労働力調査に基づく2021年までの労働力人口の推移を示すグラフです。このグラフから、労働力人口は生産年齢人口ほど減少していないことが分かります。この背景には、さまざまな要因が考えられます。

まず、1つ目の要因として、生産年齢人口に含まれない65歳以上の労働力人口の増加が挙げられます。定年の延長や再雇用制度の導入などにより、高齢者が労働市場に参加する機会が増えたことが影響しています。

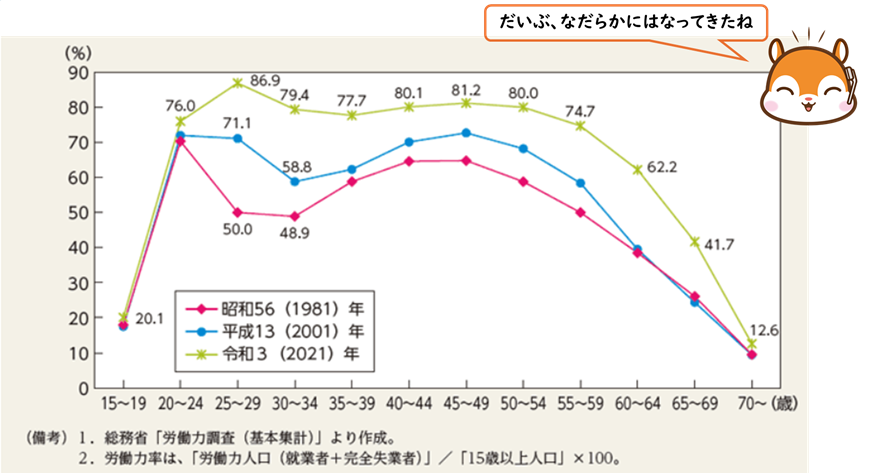

次に、2つ目の要因は女性の労働参加率の向上です。【図表3】は、労働力人口の年齢別の割合を示したグラフです。このグラフを見ると、2021年は1981年や2001年と比べて、なだらかな形状になっていることが分かります。

この変化は、育児支援制度の充実や働き方改革の進展、社会的意識の変化などによって、女性の社会復帰や社会進出が促進されたためと考えられます。

-

※

M字カーブとは、女性の年齢別労働力人口の割合をグラフにしたときに、アルファベットの「M」に似た曲線を描くことから名付けられた現象です。具体的には、20代で労働力率がピークに達し、結婚や出産期にあたる30代で一度低下し、その後40代で再び上昇する形を示します

以上のことから、日本は人口減少や出生数の減少により生産年齢人口は減少していますが、高齢者や女性の労働力人口の増加によってその影響を補っている状況と言えます。

人材不足のホント?

人材不足は、長年にわたる中小企業の課題でした。テレワークの側面からは、ITがわかる人材がいない、ITが苦手な方が多いので紙からの脱却ができない、だからテレワークは無理と言われてきました。IT化を推進し多様な働き方を展開されている企業でも、テレワーク導入に一番苦労したのは従業員や関係者にツールやソフトをマスターしてもらうところ、と言われていますから、これまでやってきたやり方をIT化するのはハードルが高いといえます。

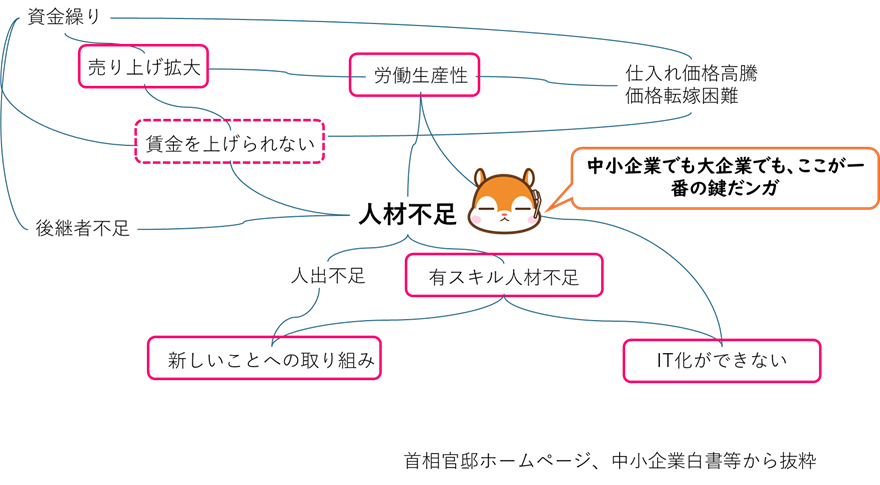

【図表4】は、中小企業の課題をまとめたものです。課題の中心に「人材不足」があります。それには質と量の二種類があり、絶対的な稼働量(人数×時間)が足りない量的人手不足と、有スキル人材がいないという質的な問題があります。絶対的な稼働量が足りなければ有スキル人材がいても日常業務に忙殺されてしまいますので、結果として「新しい事への取り組みができない」「IT化ができない」といったことが引き起こされてしまいます。時代に合わせた業務の見直し、つまりは「労働生産性の見直しができない」のですから、「売り上げ拡大」が図られず、結果として「賃金を上げられない」となるわけです。

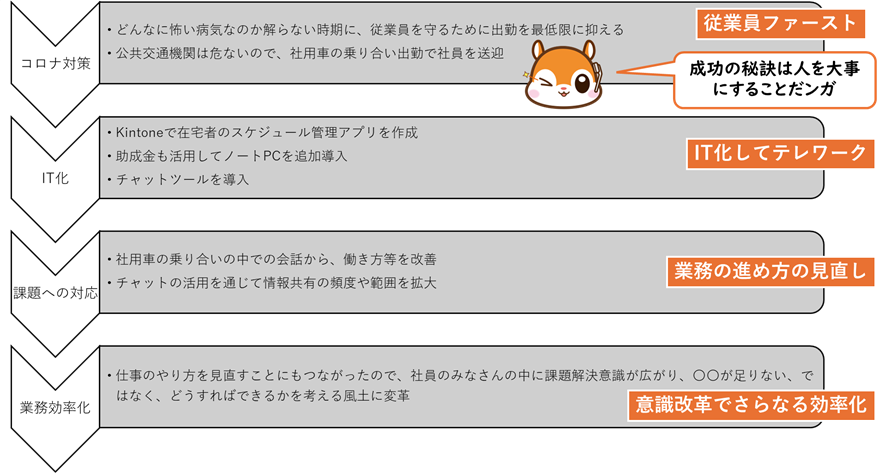

【図表5】は、八王子市の製造業、第一合成株式会社の事例をまとめたものです。コロナがまだどんなに怖い病気か解らなかった時、従業員の方を守るためにテレワークに取り組みました。バスや電車は混雑する地域であることから社用車で送り迎えをするとともに、テレワークできる業務はIT化を進めたそうです。製造業ですから全員がテレワークとはいかない中、対面でのコミュニケーションが減るため、チャットで日常業務の進捗を共有することになりました。チャットでの情報共有は、担当業務を超えたコミュニケーションができ、従来は解らなかったことや気に留めていなかったことに気づけたといいます。

そして何よりIT化を進め、仕事のやり方を変える経験を経たことで、「人手が足りないので採用をしてほしい」と言われることが無くなったそうです。課題があっても、やり方を変えたり、アウトソースしたり、単に人手を増やすということ以外の選択肢を社員のみなさんが理解されたといえます。第一合成株式会社の例は、コロナ危機に直面し、テレワークを導入するためのIT化でしたが、結果として人材不足の解消につながった事例といえます。

また、アフターコロナのテレワークを考えるでご紹介した株式会社イマクリエでは場所にとらわれずに海外の優秀な人材を活用されていますし、テレワークを活用した人材確保でご紹介したVIVエンジニアリング株式会社では、テレワークで優秀な人材の流出を阻止するなど、採用ではなく仕事の仕方や発想を変えることで人材不足は補えます。

テレワーク活用で人材不足を補う

テレワーク人材を提供している人材会社の方のお話を伺うと、テレワークで働きたい人の数に対して、テレワークで仕事を依頼したい企業は断然少なく、9時から5時に出勤してくれる人が欲しいと言われるそうです。なぜ目の前にいてくれる人でないと難しいのかお聞きすると、離れたところでは仕事をやってもらえないと考えておられるようです。8割の人間は、見られていないとサボる、というご意見をいただいたこともあります。

見ていないとサボる人が仕事をしたかどうかはさておき、クラウド型テレワーク支援サービスのテレワークサポーターを使うと、Webカメラが勤務者本人の在席・離席を認識して、ステータスを自動記録し、勤務者はプライベート空間を見られることなく、勤務状況を共有できますのでその心配は不要となります。目の前に居る方を目視するよりもずっと正確で効率的であるといえます。また、勤務者も、むしろ見ていてもらいたい、という意見も少なくありません。テレワークサポーターは、見てもらえているという安心感を与えることができますので、業務を管理する側にとっても、管理される側にとっても、便利で役立つツールであるといえます。

また、都心の企業で働きながら地方で就業するワーケーションや地方創生テレワークが、2021年頃から進んできましたが、さらに地方で就業していた方が都心の企業に転職するケースも増えてきました。地方ではまだテレワークが浸透していない企業も多くありますが、近隣の企業がテレワークを導入していないから人材が流れないということではなく、テレワークを導入している遠く離れた企業に人材が流出する時代になっていることを早めに認識していただければと思います。

未来の働き方

前述の通り、労働力人口は今のところ何とか耐えていますが、生産年齢人口や出生者数を鑑みると、そもそも人手不足で、人手不足が解消されていかないことは確かです。一方で、AIや技術の発展で十数年後には人手不足とは言われなくなる、という論説もあります。これからの働き方はどう変わっていくのでしょうか?いくつかのAIの力も借りて整理してみました。ポイントは、下記の4点です。

-

テレワークの普及

場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が定着し、より選択肢が広がります。業務の切り分け(整理)と技術の更なる発展により、オフィスなどの決まった場所に出向くことなく仕事ができる業種や職種が広がります。

-

働き方の多様化

AIやロボティクス技術の発展により、多くの作業や繰り返し業務は自動化され、人間はよりクリエイティブで戦略的な仕事に集中できるようになります。これにより、働き手のスキルや役割が変化し、新しい職種が登場する可能性があります。かつてRPAの登場により自動化が可能となったものに加え、AIを用いることにより文章の要約作成や気の利いた翻訳、一定の法則に基づき予測数値を導き出すことなどは既に可能となっています。また、このAIを使いこなすためのノウハウや多くの方々に使いこなしてもらうための研修等も展開されています。

-

AIの活用促進や自動化の進展

以下の3つの側面での変化があります

①働き手の多様化

上述の通り、高齢者や女性の益々の活躍が期待されます。少子高齢化が進む中で、高齢者や女性の社会進出が重要になります。また、技術の進歩により、これまでは有スキル者でなければできなかった業務も、AI等のサポートを受けながら未経験者が早期に対応できるようになるでしょう。必然的に、多様な人材が活躍できる社会にシフトしていきます。また、技能実習に留まらない国内の外国人労働者の増加はもちろん、インターネットの普及により、国境を越えたグローバルなチームで行う仕事も増えています。企業は、世界中の優秀な人材と協力し、異なる文化を持つチームメンバーと共に仕事を進めることが一般的になっていくでしょう。

②働くスタイルの多様化

副業・兼業については、多くの人々がフリーランスや契約社員として働くことを選ぶようになり、複数の仕事を掛け持ちする「ギグワーク」が一般化する可能性があります。これにより、個人の自由度が増し、自己表現やスキルアップの機会も増加すると共に、スキルアップをし続ける必要が増すといえます。

③働くことに関する価値観の多様化

新しい働き方の価値観:働くことが単にお金を稼ぐ手段ではなく、社会貢献や自己実現の手段として捉えられるようになります。これにより、働くことの意義や目的が多様化します。従来の「安定した職」を重視する考え方から、「自己実現」や「ライフバランス」を重視する流れにシフトしています。企業も従業員のウェルビーイングやライフスタイルをサポートするために柔軟な制度を導入することが求められます。また、環境問題や社会問題への意識が高まり、企業も社会的責任を果たすために持続可能な働き方を取り入れるようになります。エコフレンドリーなオフィス環境の整備や、地球に優しい働き方が重要視されるでしょう。

-

賃金体系の多様化

働いた時間ではなく、実際の成果による評価が重視されるようになります。これにより、働き方の柔軟性が高まり、個々の能力や成果が正当に評価されるようになります。法律の壁はありますが、これまで時間でお金をもらっていた仕事が成果で稼げるようになると、同じ内容の仕事をしていても賃金格差が広がります。

このように働き方が変わるということは、採用や育成、評価、福利厚生など、様々な側面での変化を伴います。紙で情報のやりとりをしていた時代は、情報の検索が困難で、時代的・文化的な背景はありつつも転職情報が溢れるようなことはありませんでした。大量の情報を瞬時に処理できる時代になり、入力した条件に合った仕事が比較できるようになっています。第3号被保険者の所得について議論が進んでいますが、社会保障そのものも見直しが必要になります。

このような働き方を既に取り入れることで、雇用を維持されている事業者さんも出てきています。多様な働き方の活用にも記載していますが、最も大事なことは、誰もが幸せで安心して働き生活できる社会の実現です。一人一人に合った働き方、幸せな働き方の実現は、企業の収益にも必ずつながります。その取り組みの第一歩としてテレワークを見直してみてはいかがでしょうか。【図表4】の人材不足が充足に変われると新しい取り組みが進みIT化が促進されます。それによって労働生産性があがり売り上げアップにつながります。

にも記載していますが、最も大事なことは、誰もが幸せで安心して働き生活できる社会の実現です。一人一人に合った働き方、幸せな働き方の実現は、企業の収益にも必ずつながります。その取り組みの第一歩としてテレワークを見直してみてはいかがでしょうか。【図表4】の人材不足が充足に変われると新しい取り組みが進みIT化が促進されます。それによって労働生産性があがり売り上げアップにつながります。

お客さまの「テレワーク導入による新しい働き方の実現」をキヤノンITソリューションズがご支援します

キヤノンITソリューションズでは、これまで蓄積してきた知識・ノウハウを活かし、お客さまのテレワーク導入をご支援します。

筆者紹介

村田 瑞枝(むらた みずえ)

一般社団法人日本テレワーク協会 事務局長

1991年日本電信電話株式会社入社。人事部人材開発室を経て、マルチメディアビジネス開発部に所属。以降、25年間WEB戦略策定及び実施サポート、システム構築、デジタルマーケティングなどインターネット関連業務に携わる。中小企業診断士。1級ファイナンシャルプランニング技能士。ファイナンシャルプランナー(CFP)、WEB解析士、ロングステイアドバイザー。2020年4月より現職。

関連するソリューション・製品

- テレワーク

- 社員のワークライフバランス向上や、育児・介護と仕事の両立サポートなど、多様な社会課題解決や働き方改革を推進するテレワークが昨今注目されています。政府は企業へのテレワーク導入を推進していますが、実施にあたって課題が発生することも少なくありません。キヤノンITソリューションズはITの力で、企業のテレワーク導入の課題を解決します。

- テレワークサポーター

- 在宅勤務や、サテライトオフィスなどで業務を行うテレワークが、働き方改革の一環として拡大しています。メリットが高く評価される一方で、重要な知財や個人情報などの情報漏えいリスクへの対策も不可欠となります。キヤノンの顔認証技術を用いた常時顔認証とクラウドを用いて、第三者からの、のぞき見・なりすましなどの不正アクセスから重要な情報を守り、企業・勤務者の双方に不安のないテレワーク環境を提供します。