データマネジメントによるビジネスイノベーション 前半INNOVATION INSIGHTS イノベーションのヒント

データマネジメントによるビジネスイノベーション 前半INNOVATION INSIGHTS イノベーションのヒント

公開日:2025年10月31日

はじめに

現在の企業経営では、「生成AI」というキーワードが話題の中心となった感がある。現時点では、必ずしも具体的な戦略(目的)が語られているわけではないが、ビジネスイノベーションを実現する際の決定的な手段となりうるとして、高い注目を浴びているのは間違いない。また、ビジネスイノベーションを語る上で重要な位置づけとなる「デジタルトランスフォーメーション(DX)」も依然、頻出キーワードである。国内どの業界でもDX市場は拡大見込みとなっている。この「生成AI」と「DX」の交差点として、今後のDXにおいて、生成AIをどのように活用し、どのようにビジネス価値に変えていくか、が鍵となるのは間違いない。

2024年現在ではオープンAI社のChatGPTなどで、一般消費者の利用が流行しているが、今後は企業の使い方に焦点が当たる。自社独自の特徴を出すために、企業内にしかない機密データを読み込ませて学習させるなど、企業固有のデータをどこまで活用できるかが、競争力の肝となるだろう。

こうした認識のもと当社では、「ビジネスイノベーション」を推進していく上で、その原材料となるデータのマネジメントが極めて重要であると提唱している。本稿では、ビジネスイノベーションを実現するために、どのようなデータマネジメントが必要になるのか、考察していく。

ビジネスイノベーションの取り組み度合いを把握する

2018年に経済産業省から提唱されたDX推進ガイドラインには、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化を変革し、競争上の優位性を確立すること」と記載されている。

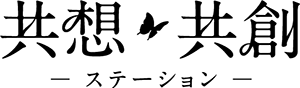

また、情報処理推進機構のDX白書によると、アナログ業務のデジタル化や業務効率化などの施策については、「充分な成果が出ている」「一定の成果が出ている」といった声が多い。

一方、「新規製品サービスの創出」「ビジネスモデルの根本的な変革」についてはなかなか成果が出ていない状況にも見える(図1)。

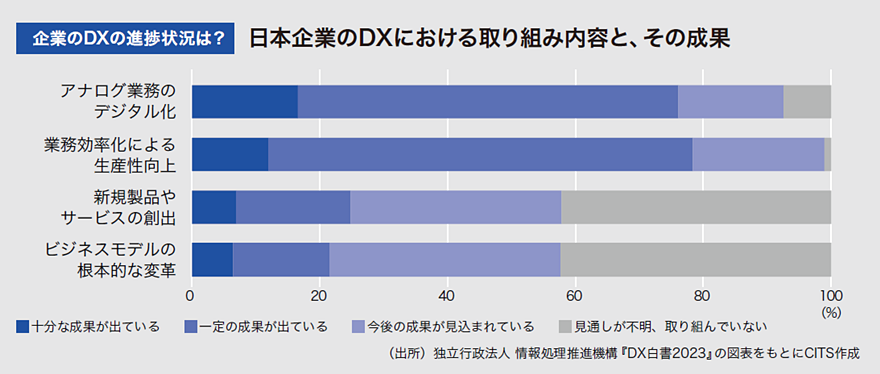

一方、当社ビジネスイノベーション推進センターでは、2024年現在のDXの取り組みに対する評価や成功要因、今後の方針などを、独自のアンケートによって調査した。まず、「これまでのDXの取り組みに対する評価」を尋ねたところ、前述のDX白書と同様、「業務効率化、生産性向上の成果」が最も多い結果であり、「データ統合等を行い、ビジネスに活用できている」が続いた(図2)。

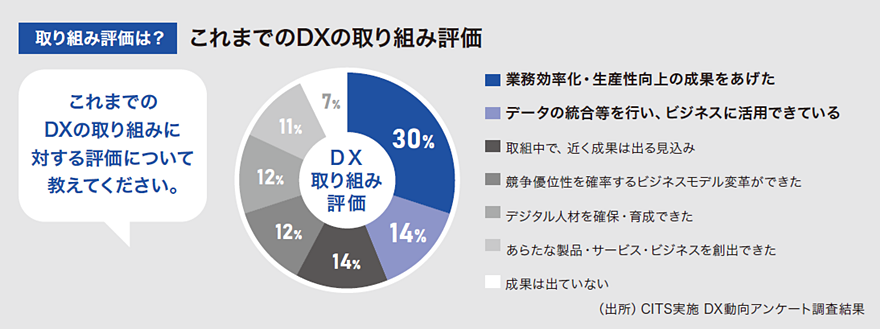

次に、「DXの取り組みの成功要因、成果を出した要因」を尋ねたところ、最も多い回答が「戦略が明瞭、または具体的な戦術・施策・計画」であり、「経営者、DXリーダーのリーダーシップ」が続いた(図3)。この結果からは、「明確な戦略と強いリーダーシップ」を伴っている企業のDXが成果を出していることが見て取れる。

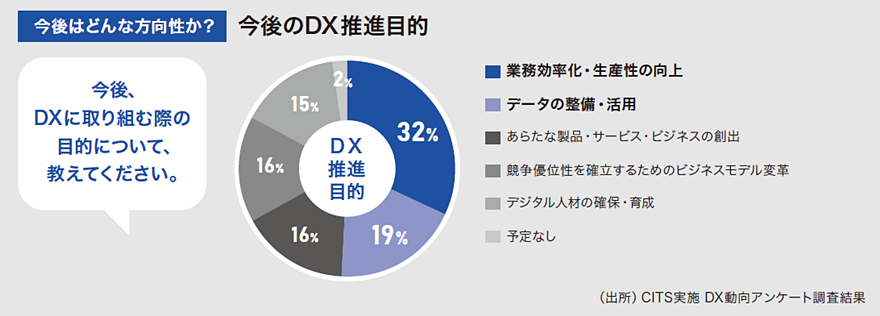

最後に、「今後、DXに取り組む際の目的」を尋ねたところ、「業務効率化、生産性の向上」が最も多い結果となった。これまでと同様、今後も「業務効率化、生産性の向上」を進める企業が多いことが分かる。次点は「データの整備・活用」であった(図4)。この結果からも、今後は将来に向けてデータをしっかりと整備して業務やビジネスに活用する考えの企業が多いことが分かった。

データ活用における課題

あるべき姿、ビジネスメリット、アクションプランが不明確

では、データの整備・活用をどのように進めていくべきか。データ活用における問題と課題を確認していく。総務省の情報通信白書から「データの扱いや利活用において想定される障壁や問題」のアンケート結果を抜粋すると、「データ収集・管理にかかるコストの増大」「データ漏洩などのセキュリティリスク」「データを扱う人材不足」「費用対効果が不明瞭」などさまざまな問題、心理的ハードルがあることが分かる。

なお、業界別のデータ活用状況にはばらつきがある。テクノロジー業界・金融業界では比較的データ活用の取り組みが活発なものの、製造業界、医療業界、教育関連業界ではデータ活用が進んでおらず、慎重なスタンスの企業が多い。

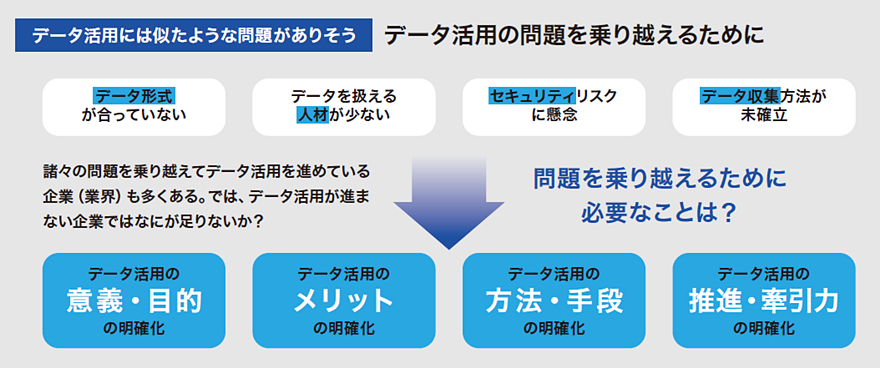

たとえば医療業界では、病院内での「電子カルテ」の導入など、徐々にデジタル化が進んでいるが、データの活用となると様々な問題がある。医療機関の中でも「各部門のデータの形式が合っていないので連携できない」「溜まったデータを分析する人材がいない」「患者のデータを扱うためにはデータ漏洩のリスクが懸念」「地域の公共機関や医療機関と連携するにもデータ収集方法が未確立」など、データ活用に向けてさまざまな問題点が存在している。また、教育業界、例えば大学などの教育機関でも、「データ形式問題」「人材問題」「セキュリティリスク」「データの収集問題」など、同様の障壁、問題が存在している。これまでの通り、データ活用が進んでいない業界では「データ形式が合っていない」、「データを扱える人材が少ない」、「セキュリティリスクに懸念」、「データ収集方法が未確立」といった共通の、類似問題があるが、一方でデータ活用を進めている企業、業界では、これらの問題を乗り越えてデータ活用を進めている。

ではデータ活用が進まない企業では、いったい何が足りないのか。問題を乗り越えるために必要なことは何か。

ここでは4つの課題に着目する(図5)。1点目は、「データ活用の意義・目的の明確化」である。なにをもってデータ活用が進めるのか、目的を明確化することが重要である。2点目は、「データ活用のメリットの明確化」である。データ活用が企業に何をもたらしてくれるのか、投資に対するリターンはあるのかなどの視点である。3点目は、「データ整備の方法・手段の確立」である。正しいデータの整備方法が不明瞭では、データ活用はできない。

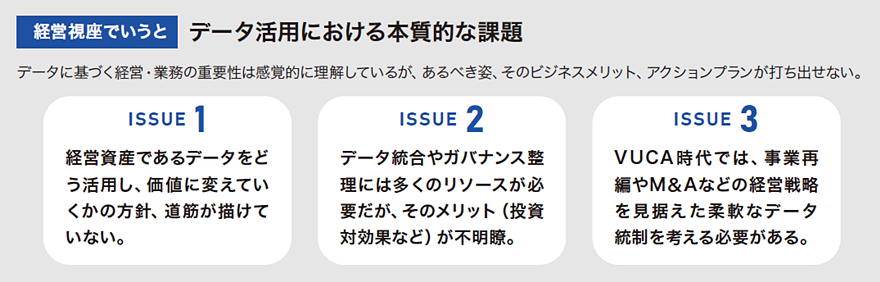

最後に大事なのは、「データ活用の推進・牽引力の強化」である。関係者を巻き込みながら目的を達成する推進、牽引力がないと、データ活用は進まない。データ活用が進まない企業ではこれらのいずれかが不足している。さらにこれらの問題を企業経営者の視点で総括すると、次のように置き換えられよう。「データ活用における本質的な課題」としては、「データに基づく経営・業務の重要性は感覚的に理解しているが、あるべき姿、そのビジネスメリット、アクションプランが打ち出せない」ことが指摘できる。具体的には「経営資産であるデータをどう活用し、価値に変えていくかの方針、道筋が描けていない」「データ統合やガバナンス整理には多くのリソースが必要だが、そのメリット(投資対効果など)が不明瞭」「VUCA時代では、事業再編やM&Aなどの経営戦略を見据えた柔軟なデータ統制を考える必要がある」といった経営視点の悩みが浮き彫りになる。

これらデータ活用における企業経営者の課題(イシュー)に対しては、「DXグランドデザイン」と「データマネジメント」が有効な打ち手となると当社は考えている(図6)。以降では、「DXグランドデザインの策定」や「データマネジメントの推進」について、そのポイントを解説する。

DXグランドデザインについて

ビジネスイノベーション仮説と「経営主導と現場主導」のバランス、長期/短期施策の組合せが重要

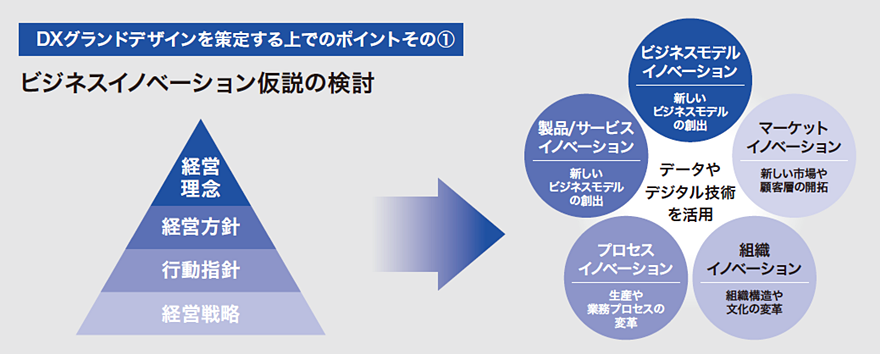

まずは、DXグランドデザインを策定する上で留意しておきたいポイントを3点挙げる。1点目はビジネスイノベーション仮説の検討である(図7)。企業の経営理念、経営方針、行動指針、経営戦略に則り、データやデジタル技術を活用して、「なにを」イノベーションすべきか、この仮説を立てることが重要である。ビジネスイノベーションとは、新しいアイデア、製品、サービス、プロセス、ビジネスモデルを導入して、それによって市場や業界に変革をもたらし、競争優位性を確立することを指す。ビジネスイノベーションは企業の成長と持続可能性を促進し、新たな収益源を創出するために重要である。ビジネスイノベーションの仮説検討では、創造性、柔軟性、リスクテイクの精神が求められる。

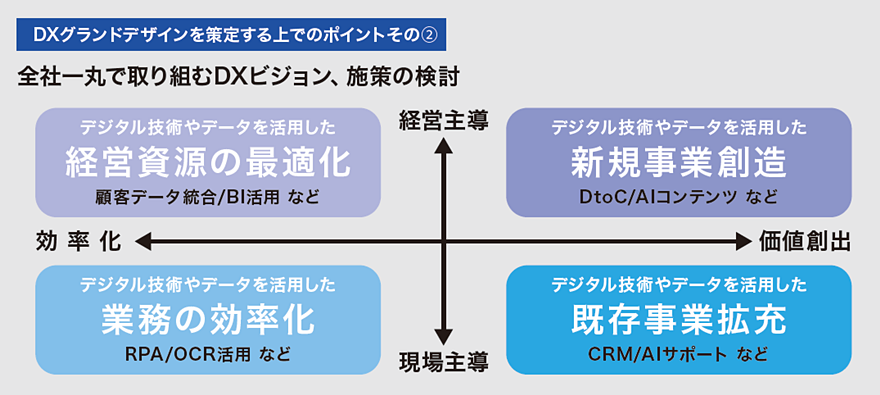

2点目のポイントは、全社一丸で取り組むDXビジョン、施策の検討である(図8)。基本的にDXビジョンは経営視点で策定することが定石であるが、一方でDXの推進は現場の実務担当者の協力が欠かせない。経営視点で策定するDXビジョンはどうしても視座が高くなってしまうため、そのままDX施策に落とすと、現場の実務担当者が抱えている課題感とは乖離が生まれてしまい、結果としてDXの戦略は総論賛成・各論反対に陥ることが多い。つまり、経営のみならず、現場の実務担当者にとってもDXの必要性が理解され、浸透するようなDX戦略が必要である。そのためには、「経営主導と現場主導」「効率化と価値創出」の両軸の2項対立をバランスよく共存させるDX戦略が理想である。

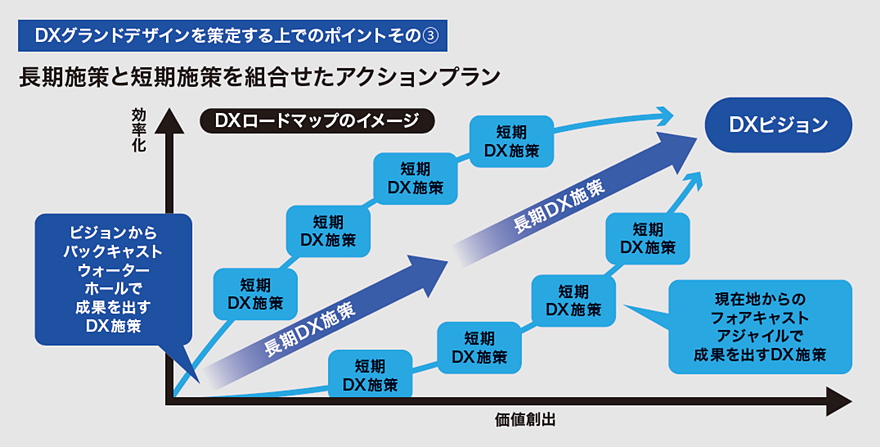

3点目のポイントは「長期施策と短期施策を組合せたアクションプラン」である(図9)。通常のITシステム構築のプロジェクトと違い、デジタルトランスフォーメーションのゴール、つまりDXビジョンはビジネスの変革を目標としている。そのため、さまざまなDX施策を組み合わせて進めていく側面がある。そのなかには、DXビジョンから逆算、つまりバックキャストで進めていく必須施策、たとえばデータベース統合などが挙げられる。これらはいわゆるウォーターフォール型で進めるため、比較的長期間となる施策となる。

一方、DX施策の中には最低限必要な機能を市場に投入して改善を重ねる施策や、サブスクリプション型のSaaSを利用してみてトライ&エラーで試行錯誤を行う施策なども存在する。これらは現在地からのフォアキャスト、アジャイル思考で進めていくため、比較的短期間の施策といえる。DXではこれら推進方法の異なる施策をシンクロさせながら推進できるロードマップ、アクションプランの策定が必要となる。(後半へ続く)

キヤノンITソリューションズは、お客さまのビジネス環境や経営戦略に関する”想い”を起点に、ビジネスデザインとビジネスサイエンスにより、お客さまとともに競争優位の確立に邁進します。この「共想共創ステーション」を通じて、私たちビジネスイノベーション推進センターの取組を随時発信しますのでご期待ください。

筆者紹介

- 神田 昌実

-

ビジネスイノベーション推進センター

ビジネスデザイン部 グループ長専門はプロジェクトマネジメント、DX戦略。主に製造業の基幹システムおよび周辺システムの受託開発案件において、アプリケーションエンジニア、アーキテクト、プロジェクトマネージャーとして従事。当社ビジネス共創モデルの牽引役であるビジネスイノベーション推進センターに異動後、製薬販売会社DXデータドリブン支援や学習塾DX戦略策定等を牽引。幅広い業種のお客さまのDX推進を支援。

- 大場 聡

-

デジタルソリューション開発本部

データマネジメント開発部 部長現職に至るまで20年以上データ連携基盤やシステム統合のプロジェクトに携わり、金融・製造・流通業界のお客さまを中心にソリューションを提供。一昨年からサイト統合・顧客統合・デジマ基盤構築を含む大規模プロジェクトのPMを担当し、今年2月に計画通りローンチを迎えてプロジェクトを完遂。現在はカスタマーエクスペリエンスをIT技術で実現するCX領域を中心としたデータマネジメント全般を幅広く担当し、お客さまのDX推進を支援。

こちらの記事は、PDFでも閲覧ができます。

本レポートの【前半】、【後半】を1つにまとまったレポートは、「DXコンサルティング」のページから資料請求することができます。