生成AIが拡げるDXの未来 前半INNOVATION INSIGHTS イノベーションのヒント

生成AIが拡げるDXの未来 前半INNOVATION INSIGHTS イノベーションのヒント

公開日:2025年6月5日

DXの転換点と生成AI

デジタルトランスフォーメーション(DX)を巡る事業環境は、大きな転換点を迎えている。2018年に経済産業省がDXレポートを発行してからすでに5年以上が経過し、レガシーシステムの刷新が課題となる「2025年の崖」も目の前に迫っている。当社の顧客企業の多くが、今まさにDXに取り組んでいる。

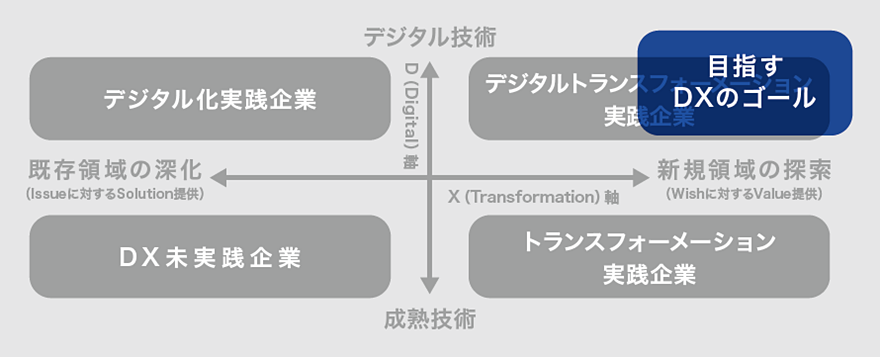

先日、当社ビジネスイノベーション推進センターが実施した「DX動向アンケート調査※」によると、データとデジタル技術の活用に取り組んでいる企業が約39%、さらに一歩進めて、製品・サービス・ビジネスモデルの変換へ取り組んでいる企業の割合が約52%であった。

経済産業省は、DXを「データとデジタル技術でビジネス変革により競争優位性を確立すること」と定義している。このデジタル技術の観点では、2023年から急速に注目を集めているOpenAI社のChatGPTに代表される生成AI(大規模言語モデル)が、今後のDXにおいて重要や役割を果たすと考えられる。本稿では、生成AIがDXにもたらす貢献について考察する。

なぜDXが必要か

生成AIの貢献について考える前に、改めて、なぜDXが求められているかを整理しておきたい。その背景には、デジタル技術の急速な進化と人口オーナス期への突入がある。

例えば、今では個人の手にあるスマートフォンだが、普及に伴い巨大なネットワークを形成し、通信速度の向上によって人々はさまざまな情報にアクセス可能となって久しい。多くの情報に触れることで、画一的なサービスではなく、個々の好みに応じたサービスへと、顧客ニーズは多様化してきている。

また、生成AIの急速な進化により、これまで長い間人間にしかできないと考えられてきた領域の自動化も実現可能になってくるなど、デジタル技術による事業環境の変化は加速している。

一方、日本の経済発展をマクロ的にみると、豊富な労働力に依存し、大量生産・大量消費モデルで物質的な豊かさを追求してきたこれまでの「人口ボーナス期」から、現在は「人口オーナス期」への移行が始まっている。人口オーナス期に突入した現在では、生産労働人口の減少、高齢化が進むことで、従来の長時間労働や大量生産による価値創出には限界が来ている。今後は、質的豊かさを求め、知的生産性を向上し、効率的に価値を創出することが求められている。

このような、社会環境変化に対応する柔軟性をデジタル技術で獲得し、新しい価値提供に向けビジネスモデルの変革を進めることが必要とされている。

日本企業のDXの現在地

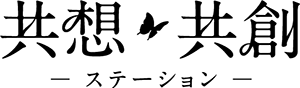

当社ビジネスイノベーション推進センターは、各社が取り組んでいるDXの現在地や目的地を、デジタル軸とトランスフォーメーション軸の2軸で評価してDXのゴールへの道筋を描く「DX進度マトリクス」を提唱している(図1)。

D軸はデジタル軸であり、デジタル技術を取り入れて業務効率化や生産性向上を推進し、既存業務をより効率的に運営・遂行する変革の方向性を示している。

一方、X軸はトランスフォーメーション軸であり、ビジネス変革を表している。X軸の進展は、競争上の優位性を確立するためのビジネスモデルの変革や、新たな製品、サービス、ビジネスの創出に対応する。

D軸とX軸からなるマトリックスを図示した場合、左下に位置するのがDX未実践企業である。DX未実践企業は、DX戦略自体がなく、従来のIT化を進めている企業に相当する。

左上は、デジタル化実践企業である。デジタル技術を使い、生産性の向上を実践しているが、ビジネス変革にはまだ至っていない状態の企業を指す。右下は、トランスフォーメーション実践企業である。新しいデジタル技術は使っていないが、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)を進め、プロセス変革は達成した状態の企業である。

そして、右上をデジタルトランスフォーメーション実践企業と位置付けている。全社戦略にDX推進を明確に位置づけて、デジタル技術による生産性の向上とあらたなビジネス創造の双方を実現した企業である。

このマトリクスの中で、自社のDXはどこを目指すのか、現在地がどの位置にあるのかを見極めることがまず先決であると考えている。

経済産業省の定義からすると、目指すべきは右上のデジタルトランスフォーメーション実践企業となる。

デジタル化が急速に進む世界において、現在の延長線上には未来はなく、目指すべきは非連続のビジネスモデルの変革と顧客体験の向上である。ただし、この目標は各社の現状や経営方針によって変わるものであると考えている。DXのゴール・目的地を明確に設定し、そこに到達するための戦略を考え取り組むことが重要である。

各社のDXの現在地がどのように分布しているかを探るため、当社では2024年5月に、DX動向アンケート調査を実施した。このアンケートでは、前述の「DX進度マトリクス」において、各社がどの位置にいると認識しているかを尋ねた。各企業の状況は次の通りである。

D軸方向への取り組み過程、あるいは、目指したデジタル化を達成したと回答した企業が約39%、X軸方向の取り組みを行っている企業が約52%、デジタルトランスフォーメーション実践企業と回答した企業が約15%であった(図2)。

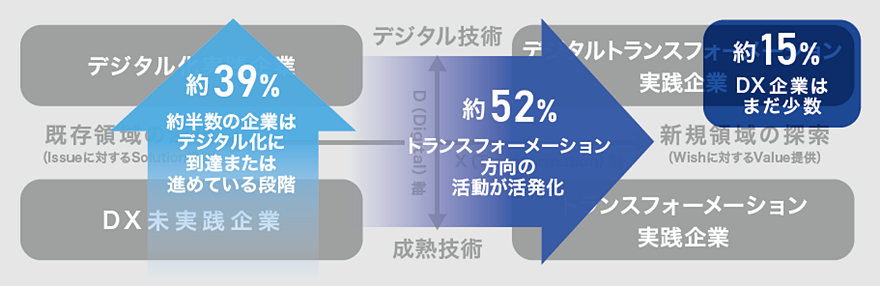

一方、DXに着手した際の目的(ゴール)に対する、現在の進捗度合いについても尋ねた。

当初DXの目的として最も多かったのは、デジタル化による業務効率化や生産性の向上である。次に多かったのは、競争上の優位性を確立するためのビジネスモデルの変革や新たな製品・サービス・ビジネスの創出であった。

それぞれの目的に対する結果については、業務効率化や生産性の向上を目的としたデジタル化は、62%と半数以上の企業が成功し、実感を得ていると回答。ビジネス変革に関しては、37%の企業が成功を実感している。ビジネスモデルの変革や新サービスの創出は大変難易度が高いため、3分の1を超える企業が手応えを感じているのは大変良い結果と評価している。しかし、全体を見渡すと、多くの企業はまだトランスフォーメーション方向へ向かう途上といえる(図3)。

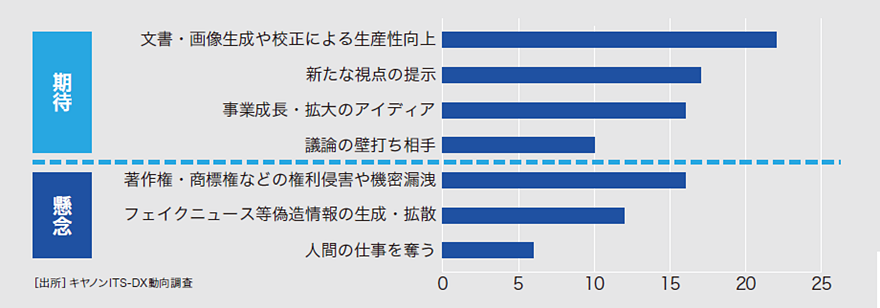

さて、本稿のテーマに掲げている生成AIについても期待と懸念について尋ねた。

文章や画像の生成、文章校正による生産性向上をはじめとして、生成AIへの期待は懸念を大きく上回っている。生成AIはあくまでデジタル化を進めるツールであるが、新たな視点の提示やアイデアの創出、議論の壁打ちといった思考の拡張分野にも大いに期待が寄せられている。

懸念としては、著作権などの権利侵害やフェイクニュースなどの偽造への不安がみてとれる。生成AIが人間の仕事を奪うのではないかという、AIの進化と合わせて耳にするこの懸念はある程度収まったようにもみえる(図4)。

当社での生成AIの取り組み事例

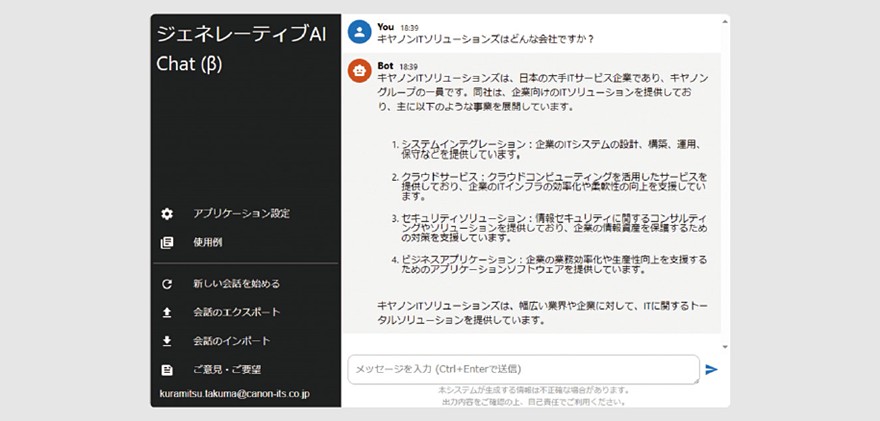

当社での生成AIに関する取り組みを紹介する。まずは、社員が安全に生成AIの使用を通じて習熟できる専用環境を整備した。セキュリティ面などを十分考慮して、Microsoft Azureが提供する生成AIサービスを利用し、社内情報を投入しても問題ない仕組みを立ち上げた。

この整備においては、当社R&Dセンター言語処理技術部のメンバーが注力し、当社だけでなくキヤノンマーケティングジャパングループ全体で使える形で準備した。社員の利用状況を部署ごとに把握し、利用用途などを見ながら一層の普及に向けて活動している(図5)。

図5 社内向け生成AI環境

文章要約やメール作成など、日常業務ですぐに試せる状態となり、会社の情報を入力しても大丈夫というお墨付きがあることが普及においては特に重要である。さらに、利用促進機能も導入している。使用例の提示や、プロンプトそのものをあらかじめ登録するなど、これまで経験のない社員が生成AIを利用し始めるハードルを下げる仕組みを整えた。その結果、当初は情報検索などの利用例が多かったが、次第にコード生成や文書要約などの使い方も増え、生成AIのリテラシーレベルが上がってきている。

加えて、利用促進にあたって気軽に質問や相談できる環境を整えることが重要だという認識から、社内横断コミュニティをTeams上に作り、コミュニティとして運用している。興味を持って活動している社員は、事例を共有したり、他のツールを試した結果をレポートしたりして、相互に情報を交換しながら利用度合いを高めている。当社全社員の半数以上がこれらの仕組みの利用経験があり、普及が進んでいる。

実際の利用ケースとして、コールセンター業務における活用を紹介する。まず、音声録音データを自動的にテキストに変換・要約し、対応記録と紐付けて保存する。これらの蓄積データを、折り返し・再コール時の対応やお客様要望の把握に活用する。

AIによる文字起こしに加えて要約を行うことで、後でより活用しやすい正確な情報として整理され、コールセンター業務に非常に親和性が高い、強力なツールとなる。

また、お客様の声の分析に関しても、生成AIに任せることができるように研究開発を進めている。分析自体を生成AIに任せ、レポート作成まで自動化する取り組みである。

さらに、当社が以前より提供してきた、企業内に散在するドキュメントを串刺しで検索する企業内ナレッジ検索ソリューションに対して、生成AIを組み込んで機能強化を図るところまで進めている。検索結果として戻ってきたファイルやテキストを要約し、さらにそれに質問を行うことを目指している。企業内のドキュメントは際限なく増殖するため、通常探索と生成AIを併用して使うことが肝要である。

当社における生成AIの活用事例を中心に述べたが、生成AIの活用余地や影響範囲はますます急速に広がっていることに加え、X軸方向へ進化についても影響が大きくなると考えており、当社イノベーション推進センターでは外部企業・有識者とのディスカッションやコラボレーションを積極的に進めている。(後半へ続く)

キヤノンITソリューションズは、お客様のビジネス環境や経営戦略に関する”想い”を起点に、ビジネスデザインとビジネスサイエンスにより、お客さまとともに競争優位の確立に邁進します。この「共想共創ステーション」を通じて、私たちビジネスイノベーション推進センターの取組を随時発信しますのでご待ください。

筆者紹介

- 鈴木 基重

-

ビジネスイノベーション推進センター

ビジネスデザイン部 部長

Webアプリケーション開発エンジニア、24時間365日稼働のインターネットサービス事業の開発・運用を担当。その後、AIソリューション事業の立ち上げ、コンサルファームへの出向をへて、2021年より現職。ビジネスイノベーション推進センターの立ち上げから参画し、同センターにてDX戦略策定から新規サービス開発まで幅広く手掛け、自動車関連企業のDX戦略立案やリテール業向けサービス開発など、多様な産業のデジタル変革を推進している。

こちらの記事は、PDFでも閲覧ができます。

本レポートの【前半】、【後半】を1つにまとまったレポートは、「DXコンサルティング」のページから資料請求することができます。