需給調整業務における必要な在庫情報とは? ~迅速な需給調整のための、在庫把握のポイントを解説~コラム

公開日:2021年6月3日

昨今、経済・社会環境は急激に変化し続けています。それによっておこる社会課題やトレンドに対し、需要予測・需給計画は柔軟に対応していく必要があります。

そこで本コラムでは、需要予測・需給業務の担当者や最新のトレンドを学びたい方向けに、今後必要とされる需要予測・需給計画の取り組みやポイントについて、弊社コンサルタント独自の視点で解説します。

需給調整業務における必要な在庫情報とは?

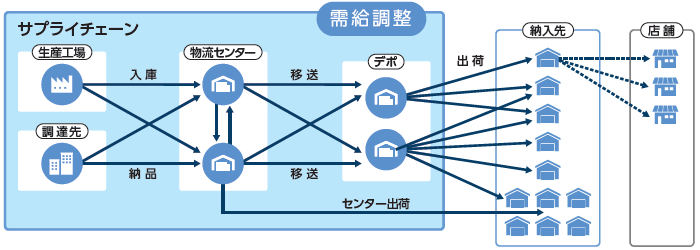

製造業・流通業問わず、SCM構築の必要性、重要性が指摘されて久しいですが、昨今のコロナ禍でこれまで以上にサプライチェーンの仕組みに柔軟性が求められるようになってきました。つまり、いかなるビジネス環境下でも調達、生産、販売の調整を迅速に行える仕組みにしておく必要があります。今回はその中でも迅速な需給調整を実現するために把握しておきたい在庫情報とは何か?についてみなさんと一緒に考えていきたいと思います。

需給調整業務とは

サプライチェーン領域における重要業務の一つに需給調整業務があります。需給調整業務とは将来に売れる量を計画し、現在の在庫状況から基準在庫を保つように補充量を求め、さらに商品の調達や生産に必要なリードタイムなどを考えながら、欠品しないようにサプライヤーへ発注したり、工場へ生産依頼したりする業務です。中でも、重要なのは、適正な需給バランスを保ち、滞留、欠品が発生しないように、日々在庫をコントロールしながら各種指示を速やかに出すことです。

把握すべき在庫情報とは

迅速な需給調整を実現するためには、日々の企業活動の中で様々なタイミングで発生する在庫情報を適切に管理・把握できる仕組みが必要になってきます。中でも下記2点の在庫情報を各関係部署間で共有できる仕組みにしておくことは重要なことです。

-

①どういった在庫がどこにどれだけあるのか(ロケーション別、在庫ステータス別の現物在庫管理)

-

②先々どのように在庫が推移するのか(ロケーション別、在庫ステータス別の在庫計画)

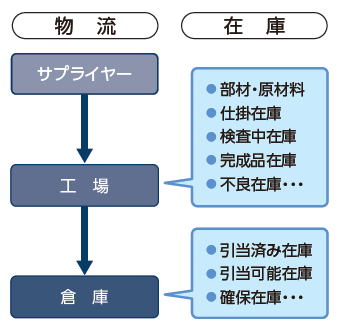

ここで、在庫ステータスとは在庫の種類を指します。在庫ステータスは各企業で様々ですが、例えば下図のようなステータスがあります。

まず①の在庫がステータスごとにどこにどれだけあるのかを把握できなければ、先々にどれくらい生産・調達が必要か、あるいは補充が必要かを早期に判断することができません。

ただ、必要な生産量や補充量がわかったとしてもそれだけでは不十分です。どのタイミングで必要になるかの判断も求められます。それができなければ在庫調整のスピードを上げたとしても②の先々の在庫の推移を正確に把握することができず、不必要なタイミングで生産や補充がかかり、結果として過剰や品薄・欠品を招く可能性があります。つまり、需給バランスが崩れるということになります。

先々の在庫推移を正確に把握するには

では先々の在庫推移を正確に把握するにはどうすればよいでしょうか?

『先々の売れる量を予測すればよい!』――確かに正論ではあります。需要予測が当たれば、適正なタイミングで適正な生産量や補充量が計算できます。それに伴って正確な在庫推移も把握することはできます。昨今ではAI 技術等で需要予測の精度が向上してきています。AI技術は今後需給調整業務にはなくてはならない技術になるかもしれません。需要予測の話は別の機会にするとして、もっと初歩的なことに留意するだけでも、先々の在庫推移を見誤ることなく、適正かつ迅速に在庫調整ができます。ではそれはいったい何でしょう?

答えは至ってシンプルです。「今ある在庫がいつから使えるのか」を正しく把握することです。需給バランスが崩れる要因の一つは、今ある在庫情報を見誤って在庫調整業務を行うことです。具体的には以下の2つです。

-

①使えない在庫を使える在庫として見誤る

-

②今は使えない在庫だか先々使える在庫になる数量やタイミングを見誤る

①の例としては特定顧客向けに確保されている在庫を使える在庫として見誤り、結果受注に引き当てることができずに欠品となってしまうようなケースです。こういった在庫はまず、在庫ステータス管理されていることが前提ですが、通常の在庫調整業務の対象から外すことが望ましいです。さらには先々の売れる量(予測数量)からも特定顧客分は除くことが必要になります。

②の例としては検査完了のタイミングを見誤り、結果受注に引き当てることができずに欠品となってしまうようなケースです。例えば、食品製造会社では、微生物検査や理化学検査があります。微生物検査は会社が休みでも一定期間を経れば検査は完了しますが、理化学検査は会社が休みの場合、検査員も休みとなるため、検査完了が後ろにずれる可能性があります。

たかが数日もっと言えば1日の違いかもしれませんが、使える在庫のタイミングや数量を見誤るだけで、欠品になる可能性もあり、企業にとっては大きな損失となります。

上記は一例ですが、現状の在庫がステータスごとにどれくらいあり、そのうち先々使える在庫がいくらあるのか、またどのタイミングで使えるのかを把握することができれば、需給バランスを崩すことなく、迅速な在庫調整が可能となります。

今一度自社の在庫情報について確認してみてはどうでしょうか。

筆者紹介

青山 行宏(あおやま ゆきひろ) R&D本部 数理技術部 シニアコンサルティングスペシャリスト。

米国PMI認定プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル。需要予測・需給計画ソリューション FOREMAST(フォーマスト)の開発およびシステム導入プロジェクトに従事。

関連書籍など

在庫管理のための需要予測入門

FOREMAST担当コンサルタントが執筆した需要予測入門書です。

どのような需要予測システムを導入すればよいかお悩みの方のために、実務に精通したコンサルタントが基本知識からシステム導入時に考慮すべきポイントまでをやさしく解説しています。

在庫管理のための需要予測入門

キヤノンシステムソリューションズ株式会社数理技術部[編]

淺田 克暢+岩崎 哲也+青山 行宏[著]

- 出版社:東洋経済新報社

- 発売日:2004年12月22日

- ISBN:4492531874

- 価格(税込):1,980円

関連するソリューション・製品

- FOREMAST

- 大量の在庫を抱えているのに欠品や納期遅れが発生していませんか?「キャッシュフロー経営」が叫ばれる中、多くの企業で在庫削減が重要な経営課題となってきています。しかし一方で、お客さまからの即納・短納期要求は益々強くなってきており、欠品の発生が企業経営に大きな影響を与えるケースも増えてきました。FOREMASTは、科学的な需要予測に基づく在庫補充計画と、需給計画・実績情報の共有支援、問題の見える化により、欠品なき在庫削減の実現を支援します。