インボイス制度の経過措置とは?2割特例の対象や期間などを詳しく解説トレンド情報

インボイス制度の経過措置とは?2割特例の対象や期間などを詳しく解説トレンド情報

公開日:2023年8月30日

2023年10月からの施行が予定されているインボイス制度は、スムーズに税金を徴収し、脱税を防ぐのが目的です。このインボイス制度の本格的な導入に先立って、一部の事業者に対して特例措置が設けられています。

その中で最も注目すべき特例措置が「2割特例」で、制度開始後の3年間(2026年9月30日まで)は免税業者からの課税仕入についてその80%を。また、2026年10月1日から2029年9月30日までの3年間は50%の仕入税額控除の適用を受けられることを指します。

このように、インボイス制度の経過措置は課税事業者にとって重要な制度です。

そこで今回は、インボイス制度の経過措置について、2割特例の対象や期間などを詳しく解説します。また、インボイス制度の内容を十分に把握していない方も、ぜひ参考にしてください。

目次

- 1.インボイス制度とは?制度の仕組みや導入目的と背景

- 2.インボイス制度の経過措置(2割特例)とは?

- 3.インボイス制度の経過措置(2割特例)を受けるために必要な要件

- 4.インボイス制度の経過措置(2割特例)の申請方法と条件

- 5.インボイス制度の経過措置期間中の仕訳方法

- 6.インボイス制度の経過措置期間後の対応策3つ

- 7.インボイス制度の経過措置(2割特例)のメリットとデメリット

- 8.免税事業者等との取引を見直す際の注意点3つ

- 9.インボイス制度にクラウド会計システムを導入するメリット3つ

- 10.インボイス制度に対応した会計システムの選び方とポイント

- 11.インボイス制度や経過措置についてよくある質問5つ

- 12.インボイス制度と経過措置のまとめ

インボイス制度とは?制度の仕組みや導入目的と背景

インボイス制度とは、企業間(BtoB)取引の消費税の計算や納税を行う際に、売り手から発行される適格請求書(インボイス)に基づいて消費税を申告・納税する仕組みのことです。この適格請求書(インボイス)を発行できる事業者は、必要な手続きを経て「インボイス登録」を行った事業者のみとなるため、取引先(仕入先や委託先など)を選ぶ際に確認が必要です。

インボイス登録の有無を確認するには、登録通知で確認する方法や、国税庁の検索サイトなどから確認できます。また、取引先が法人の場合には「T➕13桁の法人番号」がインボイス登録番号となるため、国税庁の法人番号公表サイトから法人番号を取得して確認することも可能です。

インボイス制度の具体的な仕組

インボイス制度の具体的な仕組みは次の通りです。

売り手側が取引相手(買い手側)に対して、取引内容や消費税率と消費税額が記載された請求書(インボイス)を発行します。次に、買い手側が請求書に記載された消費税額をもとに納税すべき消費税の税額計算を行い、申告と納税を行います。

この時に、取引相手である売り手側がインボイス登録を行っているかどうかを確認することが重要です。

インボイス制度の導入目的

インボイス制度を導入する目的は、取引の透明性を確保し、誤った税額計算による納税漏れや脱税を防止することです。また、インボイス制度には、企業の中間取引における消費税の複雑な手続きを簡素化する効果もあります。

インボイス制度を導入することで、脱税を防止して確実に税収を確保し、全ての事業者が公平にビジネスを展開できる環境を整備することができます。

また、税収を増やすことは国内の公共サービスやインフラ整備の充実に繋がるため、国民生活や経済の成長と発展に寄与することでしょう。

ビジネスの進化において、会計システムのリプレイスは決して軽視できない重要な決断です。そこで下記の資料では、経理・財務部門と情報システム部門の方たちに向けて、リプレイス時に組織全体を見直す戦略的アプローチを提案しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の経過措置(2割特例)とは?

インボイス制度が始まる2023年10月1日以降については、インボイス制度に登録していない免税事業者との取引がある企業の税負担が急激に増える可能性があります。このような課税事業者の負担を軽減するために、国税庁がインボイス制度の開始後6年間の仕入税額控除の経過措置を設けました。

このインボイス制度の経過措置により、課税事業者がインボイス登録事業者以外からの請求書であっても、一定割合の仕入税額控除を受けることが可能です。

以下では、経過措置の対象となる事業や、適用される期間を解説します。

インボイス制度の経過措置(2割特例)の対象となる事業者

インボイス制度の経過措置(2割特例)の対象となる事業者とは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった事業者です。

具体的には、以下のような場合が該当します。

-

✓免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者

-

✓免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者

2割特例の対象となる事業者は、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることが可能です。

2割特例の対象となる事業者は、帳簿や請求書などを保存する際に、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載する必要があります。また、消費税額控除を受けられない分を費用に上乗せする方法や雑損失に振り替える方法など、会計処理方法を決めなければなりません。

下記の資料では、インボイス制度・電子帳簿保存法施行にともなう課題とその解決策・注意点について、公認会計士がわかりやすく解説いたします。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度で経過措置(2割特例)が適用されない事業者

一方、以下に該当する事業者は、インボイス制度の経過措置(2割特例)を受けることができませんので注意が必要です。

-

✓インボイス制度開始前に課税事業者になっていた場合

-

✓基準期間や特定期間の課税売上高が1千万円を超えていた場合

-

✓課税期間を1か月や3か月に短縮する特例を受けた場合

-

✓相続や合併や分割があった場合

-

✓新設法人や特定新規設立法人の場合

-

✓課税事業者選択後に一定の固定資産を購入した場合

これらの場合は、インボイス制度の経過措置として設けられた2割特例を利用できません。そのため、通常の消費税の仕入税額控除の方法に従う必要があります。

インボイス制度の経過措置の具体的な適用期間

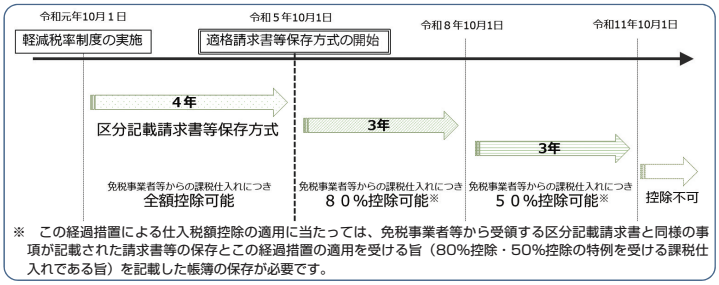

インボイス制度における経過措置は以下の図にあるように、制度開始後6年の間、免税事業者などからの課税仕入についても仕入課税相当額の一定割合(8割もしくは5割)を仕入税額として控除できる制度です。

出典:適格請求書等保存方式の概要 国税庁より

具体的な経過措置の期間と控除割合は以下の通りです。

-

✓2023年10月1日〜2026年9月30日の期間は80%控除

-

✓2026年10月1日〜2029年9月30日の期間は50%控除

-

✓2029年10月1日以降は控除なし

インボイス制度の経過措置(2割特例)を受けるために必要な要件

インボイス制度の経過措置を受けるためには、次の3つの要件を満たす必要があります。

1.帳簿に関する要件

帳簿には、取引した相手側の氏名または名称、取引を行った年月日、取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入である旨)、取引で発生した支払対価の額を記載する必要があります。

2.請求書などに関する要件

請求書などには、書類の作成者の氏名又は名称、取引を行った年月日、取引内容(経過措置の適用を受ける課税仕入である旨)、税率ごとに合計した税込価格、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称を記載する必要があります。

3.電磁記録の保存に関する要件

請求書などの写し又は請求書などに係る電磁的記録を保存する必要があります。

-

※

インボイス制度の経過措置(2割特例)に関する詳細は「国税庁の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き」をご参照ください

下記の資料では、累計10,345社以上が導入している「経理部・人事部ファースト」の思想に基づいて開発された、圧倒的な使いやすさを実現している「SuperStream-NX Cloud」について解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の経過措置(2割特例)の申請方法と条件

それでは次に、インボイス制度の経過措置(2割特例)の申請方法と条件について解説します。

インボイス制度の経過措置(2割特例)の申請方法

インボイス制度の経過措置(2割特例)の申請は、一般的に次の方法で行います。

1.申請書を提出する

2割特例を受けるためには、税務署が指定する申請書の提出が必要です。

-

※

申請書は国税庁のウェブサイトからダウンロードするか、税務署などの窓口で入手可能です

2.必要書類の添付

申請書には特定の書類の添付が必要となる場合があります。

例えば、事業者の登記簿や事業内容の説明書、前年度の売上実績などです。

3.審査・承認

提出された申請書と添付書類は税務によって審査され、対象となるかどうかが判断されます。

承認されれば、経過措置(2割特例)が適用されます。

インボイス制度の経過措置(2割特例)の申請条件

インボイス制度の経過措置(2割特例)の適用条件には、一般的に次のようなものがあります。

売上の規模

インボイス制度の経過措置(2割特例)は、主に売上や取引規模が一定の基準以下の中小規模事業者に適用されます。

インボイス制度の経過措置(2割特例)の対象事業者

インボイス制度の経過措置(2割特例)の対象となる事業者は、 インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者へと転換し、適格請求書発行事業者に登録した事業者のみです。

また、インボイス制度の経過措置(2割特例)を適用するには、事業の前々年度の課税売上が1,000万円以下である必要があります。

インボイス制度の経過措置期間中の仕訳方法

インボイス制度の経過措置期間中の仕訳(2割特例によって80%の仕入税額控除ができるケース)については、主に次の2通りの方法があります。

-

✓消費税額控除を受けられない分の金額を仕入費用に乗せる仕訳方法

-

✓消費税額控除を受けられない分の金額を雑損失に振り替えて計上する仕訳方法

以下でそれぞれの記帳の仕方を解説します。

現行の区分記載請求書等保存方式の仕訳方法

現行の区分記載請求書等保存方式の仕訳方法は以下のとおりです。

-

例)取引先から55,000円(消費税率10%・税込)の仕入を行う際の仕訳方法。

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 仕入 | 50,000円 | 現金 | 55,000円 |

| 仮払消費税 | 5,000円 | ||

消費税額控除を受けられない分の金額を仕入費用に乗せる仕訳方法

仕入税額控除を受けられない分の金額を仕入費用に乗せる場合には、帳簿に記帳する時点で仕入税額控除できる金額を計算した上で明記します。

-

例)2割特例によって80%の仕入税額控除ができる期間中に、免税事業者から55,000円(消費税率10%・税込)の仕入を行い、消費税額控除を受けられない分の金額を仕入費用に乗せる仕訳方法。

-

✓取引時点

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 仕入 | 51,000円 | 現金 | 55,000円 |

| 仮払消費税 | 4,000円 | ||

消費税額控除を受けられない分の金額を雑損失に振り替えて計上する仕訳方法

消費税額控除を受けられない分の金額を雑損失として計上する場合は、取り引き時点では上記と同じ仕訳の方法を用いて、決算時に控除できない税額を一括で雑損失として記帳します。

-

例)2割特例によって80%の仕入税額控除ができる期間中に、免税事業者から55,000円(消費税率10%・税込)の仕入を行い、消費税額控除を受けられない分の金額を雑損失に振り替えて計上する仕訳方法。

-

✓取引時点

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 仕入 | 50,000円 | 現金 | 55,000円 |

| 仮払消費税 | 5,000円 | ||

-

✓決算時点

| 借方 | 貸方 | ||

|---|---|---|---|

| 雑損失 | 1,000円※ | 仮払消費税 | 1,000円 |

-

※

仕入税額控除の経過措置で控除できる金額が5,000円 ✖️ 80%=4,000円となるため、5,000円ー4,000円=1,000円を雑損失として計上

出典:令和3年改正消費税経理通達関係Q&Aより

インボイス制度導入に当たり、課税事業者となる企業にも、免税事業者となる企業にもそれぞれに影響があります。ではどのような影響があるのか、またそれぞれに対しどのような負担軽減対策があるのかを下記の資料で解説します。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の経過措置期間後の対応策3つ

インボイス制度の経過措置期間後の課税事業者の対応策については、主に次の3つがあります。

適格請求書発行事業者への登録や切り替えを行う

インボイス制度が始まる2023年10月1日以降、課税事業者は適格請求書発行事業者として登録することで、免税事業者からの仕入れにかかる消費税額を全額控除できます。適格請求書発行事業者として登録するには、所轄税務署に申請書を提出する必要があります。申請書は国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

適格請求書発行事業者として登録した場合、適格請求書を発行する義務が生じます。適格請求書は、消費税法で定められた記載事項や様式を満たす必要があります。また、適格請求書発行事業者として登録した後からでも、免税事業者に切り替えることが可能です。その場合は、所轄税務署に切り替えの届出を行う必要があります。

免税事業者との取引の継続と中止を検討・実施する

インボイス制度が始まる2023年10月1日以降、免税事業者からの仕入れにかかる消費税額は原則として控除できません。ただし、一定期間の経過措置が設けられており、帳簿や請求書等を保存することで、仕入れにかかる消費税額の一定割合を控除できます。

インボイス制度の経過措置期間は2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間のみの予定で、控除率は期間によって異なり、2023年10月1日から2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは50%です。

経過措置期間後は、免税事業者からの仕入れにかかる消費税額は全額控除できなくなります。そのため、取引先が免税事業者のままである場合は、取引条件や価格の見直しを検討する必要があります。

一方、取引先が免税事業者から課税事業者に移行した場合は、適格請求書発行事業者かどうかを確認する必要があります。適格請求書発行事業者であれば、適格請求書を受領することで仕入れにかかる消費税額を全額控除が可能です。

簡易課税制度への移行や見直しを行う

簡易課税制度とは、売上高が5,000万円以下の課税事業者が選択できる制度で、売上高にかかる消費税額に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じた額を消費税額として申告できるのが特徴です。

簡易課税制度を適用する場合は、仕入税額控除の適用を受けることができません。しかし、簡易課税制度へ移行することで、経理業務が簡素化されたり、業種によっては納める消費税額が少なくなるといったメリットが発生するケースもあります。

ただし、簡易課税制度を選択した場合には適格請求書の発行ができなくなるため、注意が必要です。

インボイス制度の経過措置(2割特例)のメリットとデメリット

インボイス制度の経過措置(2割特例)には、次のようなメリットとデメリットがあると考えられます。

以下では、メリットとデメリットをそれぞれ詳しく解説します。

インボイス制度の経過措置(2割特例)のメリット

インボイス制度の経過措置(2割特例)には、主に次の3つのメリットがあります。

-

✓課税事業者の負担を軽減できること

-

✓段階的に制度を導入できること

-

✓制度の試験的な運用ができること

それぞれ解説します。

事業者の負担を軽減できること

インボイス制度の経過措置(2割特例)により、未登録業者との取引で発生する消費税率よりも低利率で消費税を計算して納税できるため、課税事業者にとっては一時的に税金の負担が軽減されるでしょう。

これにより、企業経営の安定化や、キャッシュフローの改善に役立ちます。

段階的に制度を導入できること

インボイス制度によって、税務処理のシステムや、事業者の取引方法に変更が生じます。そこで、段階的な導入を行うことで、課税事業者がインボイス制度に適応する際の負担を軽減する役割を果たすでしょう。

制度の試験的な運用ができること

インボイス制度の本格的な導入を前に経過措置(2割特例)を適用することで、制度の運用と適切な改善や調整ができるでしょう。

インボイス制度の経過措置(2割特例)のデメリット

インボイス制度の経過措置(2割特例)には、主に次の4つのデメリットがあります。

-

✓業務が複雑になること

-

✓納税額が増える可能性があること

-

✓対象者が課税事業者以外に限定されること

それぞれ詳しく解説します。

業務が複雑になること

インボイス制度の経過措置(2割特例)の導入により、通常取引と2割特例を使い分ける必要があるため、税金の計算や請求書の作成などが複雑になる可能性があります。

税金の計算を間違えるとペナルティの対象となる可能性があるため、税務上のミスを防ぐために、より慎重な対応が求められるでしょう。

納税額が増える可能性があること

インボイス制度の経過措置(2割特例)が適用されても、課税業者との取引で生じる消費税控除よりも控除される金額は小さくなります。

そのため、取引先を選ぶ際は、もともと課税対象の事業者を選ぶ方が節税に繋がる可能性が高いと言えるでしょう。

対象者が課税事業者に限定されること

インボイス制度の経過措置(2割特例)の適用を受けるには、申請する側が免税事業者から課税事業者に転換したうえで「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。

登録手続きがお済みでない場合には、あらかじめ登録申請の手続きを済ませておきましょう。

免税事業者等との取引を見直す際の注意点3つ

免税事業者等との取引を見直す際は、以下の3つの点に注意が必要です。

取引先の適格請求書発行事業者の登録状況を確認する

インボイス制度は、適格請求書発行事業者に登録された課税事業者からの仕入に対してのみ、仕入税額控除が認められる仕組みです。そのため、免税事業者や適格請求書発行事業者に未登録の課税事業者からの仕入に対しては、仕入税額控除が制限されるため、消費税負担が増加する可能性があります。

取引先の適格請求書発行事業者登録状況は「国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。登録されていない取引先に対しては、登録を促すなどの対応が必要です。

取引条件や契約内容を見直す

免税事業者等との取引条件や契約内容は、インボイス制度の実施に伴い、見直す必要がある場合があります。

例えば、取引価格は仕入税額控除が制限される分を考慮して再交渉することができますが、その際は売り手と十分に協議を行い、買い手の都合のみで低い価格を設定することがないように注意しなければなりません。

また、商品・役務の成果物の受領拒否・返品や協賛金等の負担の要請などは、正当な理由がない場合や売り手に不利益を与える場合には、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」として問題となるおそれがあります。

取引先へのインボイス制度導入に関する周知・啓発を行う

免税事業者等との取引を継続する場合は、インボイス制度導入に関する周知・啓発を行うことも重要です。

そこで免税事業者等に対してインボイス制度導入によるメリットやデメリットを説明し、適格請求書発行事業者への登録や課税事業者への移行を促しましょう。

ただし、登録や移行を強制したり、それに応じなければ取引停止や価格引き下げなどを通告したりすることは、独占禁止法上問題となるおそれがあるため注意が必要です。

インボイス制度にクラウド会計システムを導入するメリット3つ

インボイス制度への対応には、クラウド会計システムの導入がおすすめです。以下では、クラウド会計システムを導入するメリット3つを詳しく解説します。

請求書等の管理や仕訳入力を効率化できる

インボイス制度では、請求書等に記載が必要な項目が増えるため、手作業やエクセルなどで作成・管理すると、ミスや手間が増える可能性があります。インボイス制度に対応した会計システムを導入することで、請求書等の作成や保存、仕訳入力などの経理業務を自動化と効率化が可能です。

例えば、インボイス発行システムによって適格請求書を簡単に作成・発行できたり、請求書受領システムによって受け取った請求書を自動でデータ化できたりします。また、会計システムと連携することで、請求書等のデータをそのまま仕訳に反映させることも可能です。

これにより、経理担当者は確定作業を行うだけで仕訳起票が完了し、どれだけ証憑が多くてもミスなく効率的に仕入税額控除を計算できます。

消費税額や法人税額の計算や申告が正確にできる

インボイス制度では、適格請求書発行事業者からの仕入に対してのみ、仕入税額控除が認められます。そのため、インボイスであるか否かの区分管理が必要です。インボイス制度に対応した会計システムを導入すると、インボイスの区分管理や消費税額の計算を正確に行うことが可能です。

例えば、インボイス発行システムで適格請求書発行事業者登録番号や税率ごとの消費税額等を自動で記載できたり、請求書受領システムで受け取った請求書がインボイスかどうかを自動で判別できたりします。また、会計システムでは、インボイスのデータをもとに消費税額や法人税額の計算や申告を簡単に行うことができます。

これにより、経理担当者は消費税法や法人税法等に基づいた、正しい税額を納付可能です。

インボイス制度に関する最新情報やノウハウを得られる

インボイス制度は2023年10月1日から始まる新しい制度です。そのため、経理担当者はインボイス制度に関する最新情報やノウハウのキャッチアップが必要です。インボイス制度に対応した会計システムを導入することで、インボイス制度に関する最新情報やノウハウを得ることができます。

例えば、インボイス発行システムや請求書受領システムでインボイス制度に関する法改正や税務署の通達などを随時反映させたり、会計システムでインボイス制度に関するセミナーやコンサルティングなどを受けられます。

また、インボイス制度に対応した会計システムの提供者や利用者とのコミュニケーションや交流を通じて、インボイス制度に関する最新情報やノウハウを共有可能です。

これにより、経理担当者が、インボイス制度に対応するための知識やスキルを向上させることができるでしょう。

下記の資料では、デジタルインボイスを活用するとどのように業務効率化できるのかについて、税理士がわかりやすく解説しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度に対応した会計システムの選び方とポイント

インボイス制度に対応した会計システムの選び方として、以下で紹介する機能や注意点留意する必要があります。

インボイス制度に対応できる機能

まずはじめに、前述した会計システムのメリットを享受するためには、以下のようなインボイス制度に対応できる機能が必要です。

-

✓インボイス発行者として登録された取引先や登録番号などの情報を管理できる機能

-

✓インボイスの記載事項や様式を自動的に作成・変更できる機能

-

✓インボイスを電子データで交付・受領できる機能

-

✓インボイスを電子帳簿保存法に準拠して保存できる機能

-

✓インボイスと帳簿の内容を自動的に照合し、仕入税額控除を計算できる機能

インボイス制度に対応した会計システムの導入方法と注意点

インボイス制度に対応した会計システムを導入する方法には「現在利用している会計システムを改修する方法」と「新たにインボイス制度に対応した会計システムを導入する方法」に大別できます。

上記のどちらの方法を選択するかは、現在利用している会計システムがインボイス制度に対応可能かどうかや、対応費用、期間などを考慮して決めるのがおすすめです。

また、インボイス制度に対応した会計システムを導入する際は、インボイス制度への対応だけでなく、他の業務やシステムとの連携やセキュリティ対策なども考慮しなければなりません。また、システム導入後も定期的なアップデートやメンテナンスおうけることができるかや、運用方法や法令変更などの情報提供やサポートが受けられることを確認することも重要です。

インボイス制度に対応した会計システムを活用する際のコツ

インボイス制度に対応した会計システムを活用する際には、次のようなコツがあります。

-

✓インボイス発行者として登録された取引先や登録番号などの情報を事前に登録しておくことで、インボイス作成時に自動的に反映されるようにしておくこと

-

✓インボイス交付・受領時には、国税庁が提供するAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)を利用して、インボイス発行者の登録状況や登録番号の正誤を確認すること

-

✓インボイスと帳簿の照合は、インボイスの受領時に自動的に行われるように設定することで、仕入税額控除の漏れや過剰などを防ぐこと

-

✓インボイス制度に対応した会計システムは、インボイス制度のみならず、他の消費税制度や税務申告などにも対応できるようにすることで、経理業務全体の効率化や正確化につなげること

上記のようなポイントを押さえることで、新しく施行されるインボイス制度にも柔軟に対応できるだけでなく、普段の経理業務を効率化することが可能です。

ビジネスの進化において、会計システムのリプレイスは決して軽視できない重要な決断です。そこで下記の資料では、経理・財務部門と情報システム部門の方たちに向けて、リプレイス時に組織全体を見直す戦略的アプローチを提案しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度や経過措置についてよくある質問5つ

それでは最後に、インボイス制度や経過措置についてよくある質問5つをQ&A方式で紹介します。

-

Q1インボイス制度の経過措置とはなんですか?

-

A1

インボイス制度の経過措置とは、原則としてインボイスの要件を満たした請求書でなければ仕入税額控除を受けることができないため、インボイス要件を満たしていない請求書、免税事業者からの請求書でも2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額の50%まで控除できるようにするための経過的な措置のことです。

-

Q2取引先が適格請求書発行事業者か確認する方法はありますか?

-

A2

取引先が適格請求書発行事業者かを確認する方法には、取引先に直接確認を取って適格請求書発行事業者かを確認する方法の他、国税庁のWebサイトから確認することも可能です。

なお、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを直接確認しても、相手が嫌な思いをする内容ではないため、まずは直接問い合わせるのがおすすめです。

そうすることで、企業が法令やコンプライアンスを重視していることが相手に伝わり、企業イメージや価値の向上にも繋がるでしょう。

-

Q3免税事業者からの請求書に消費税の記載がありました。仕入控除ができないため、消費税の支払いを拒否しても良いでしょうか?

-

A3

消費税の支払いを拒否することはできません。そして、消費税額控除を受けることができなければ、買い手側が一方的に損をしてしまう可能性があります。

そこで取引先を選ぶ際は、実績と経験が豊富な課税事業者を選ぶのがおすすめです。

-

Q4少額の仕入や経費についてもインボイスが必要ですか?

-

A4

少額(税込1万円未満)の課税仕入については、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿(レシートなど)の保存のみで仕入税額を控除できます。

これは取引先がインボイス発行事業者であるかどうかは関係なく、免税事業者であっても同様です。

ただし、少額取引でもインボイスを求めることは可能です。

-

Q5効率よくインボイス制度に対処する方法はありますか?

-

A5

インボイス制度の導入に際しては、クラウド会計システムの導入と活用がおすすめです。

クラウド会計システムを導入することで、請求書の発行から受領、帳簿管理などが自動化でき、経過措置に関する煩雑な経理作業も効率化できます。

さらにインボイス制度は、今後も法改正などがあると見込まれています。そこで、クラウド会計システムを導入すれば、いつでも新しい制度へ更新できる点もおすすめです。

下記の資料では、累計10,345社以上が導入し、高度な技術力で快適な操作性を提供している経営基盤ソリューション(財務会計|人事給与)SuperStream-NXの製品資料を無料でダウンロードできます。ぜひご参照ください。

インボイス制度と経過措置のまとめ

このように、2023年10月1日からインボイス制度が始まると、各企業の経理業務が煩雑化する可能性があります。

特にインボイスを受領する側の業務は、改正電子帳簿保存法への対応も必要となるため、会計システムによる一元管理が好ましいと言えるでしょう。

システム管理を行うことで、消費税の計算やインボイスの保存などが自動的に行えるだけでなく、さまざまな業務を効率化できます。

そこでおすすめしたいのが、キヤノンITソリューションズの「SuperStream-NX」です。

「SuperStream-NX」は、クラウド会計システムとして多くの企業に選ばれています。

高度な機能と操作性を備え、コスト削減や保守・管理業務の負担軽減が可能です。さらに、高いセキュリティと可用性を提供し、ビジネスの成長に応じた柔軟な拡張性も魅力です。

AI-OCRを活用した業務の自動化と効率化も実現しており、手作業によるミスを減少させ、業務効率を大幅に向上させることが可能です。

これらの理由から、「SuperStream-NX」は非常に優れた選択肢となります。

下記の資料では、「経営基盤ソリューション SuperStream-NX」の詳しい内容を解説しています。登録なしでご覧いただけますので、この機会にぜひご参照ください。

まずはオンラインでお気軽に資料請求してみてください。

また、自社に必要なシステムの種類や選び方がわからない場合は、いつでもキヤノンITソリューションズにご相談ください。貴社に適したソリューションを提供いたします。

国内1万社以上が導入する「SuperStream-NX」。下記の動画では、クラウド活用、システム連携、法改正対応の3つのポイントを解説しています。ぜひご視聴ください。