今さら聞けない「DX」と現在の推進状況コラム

公開日:2021年12月16日

昨年からコロナウィルスの影響により、我が国の製造業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の加速が期待されましたが、実際はうまく進んでいないようです。

4回のシリーズでお届けする本誌では、製造業、特にエンジニアリングチェーンにおける「DX」に着目し、その進め方をお伝えします。

今回は、「DX」や「2025年の崖」を再確認し、現在の「DX」推進状況と直ちに行うべきアクションを解説します。

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは?

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、「何かアプリやシステムを導入すればDXだ」と思われている方がまだ多いようです。まずはDXの定義を再確認しましょう。

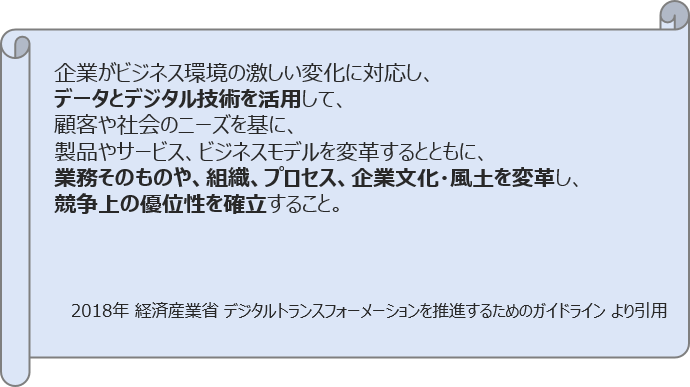

2018年に経済産業省が発表した、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」では、下図のように定義されています。

要約すると、『データとデジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセスを変革し、企業の競争力を高める』ことと定義されています。単純な情報や業務のデジタル化ではありません。DXによって、ビジネス戦略とITシステムを迅速かつ柔軟に変革していく企業を「デジタル企業」と呼びます。

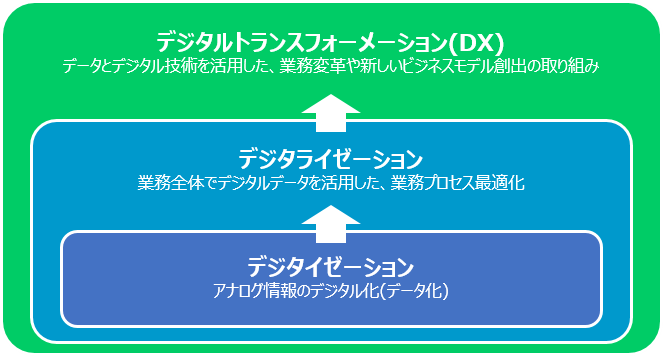

「デジタル技術の活用」の取り組みは、「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「DX」の3つに分類されます。

デジタイゼーションはアナログ情報をデジタル化(データ化)する、単純な電子化です。業務全体でデジタルデータを活用するデジタライゼーションでは、業務プロセスを最適化します。さらに、蓄積したデータとデジタル技術を活用した業務や企業文化の変革、これまでの市場にない新しいビジネスモデルを創出する取り組みがDXです。

つまり、競争が激化する昨今のビジネス環境では、単純なシステム導入による業務改善にとどまらず、業務変革やビジネスモデル創出を目指すDXを推進しなければ、生き残れないということでしょう。

2025年の崖とは?

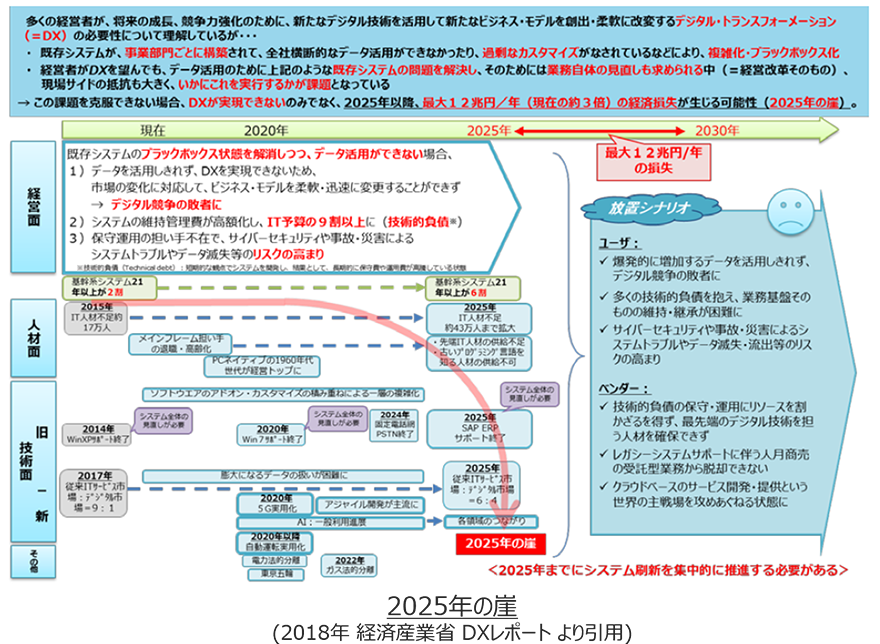

経済産業省の「DXレポート」によると、多くの企業がDXの必要性を理解しているが、業務変革やビジネスモデル創出につながっていないと指摘しています。この状態を放置してしまうと、2025年には最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性があるとあります。これが「2025年の崖」です(下図)。

その要因の1つに、既存システムの問題があります。部分最適のみ考慮した結果、度重なるカスタマイズがなされ、複雑化、ブラックボックス化した既存システムは、維持管理費も高額化しIT予算を圧迫します。必然的に新しいデジタル技術への投資が減少し、企業の競争力を低下させています。

また、一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)が2017年度に行った意識調査によると、多くの企業が老朽システム(問題を抱えた既存システム)を抱えており、その既存システムがDXの足かせとなっていることが伺えます。

日本のDX推進の現状

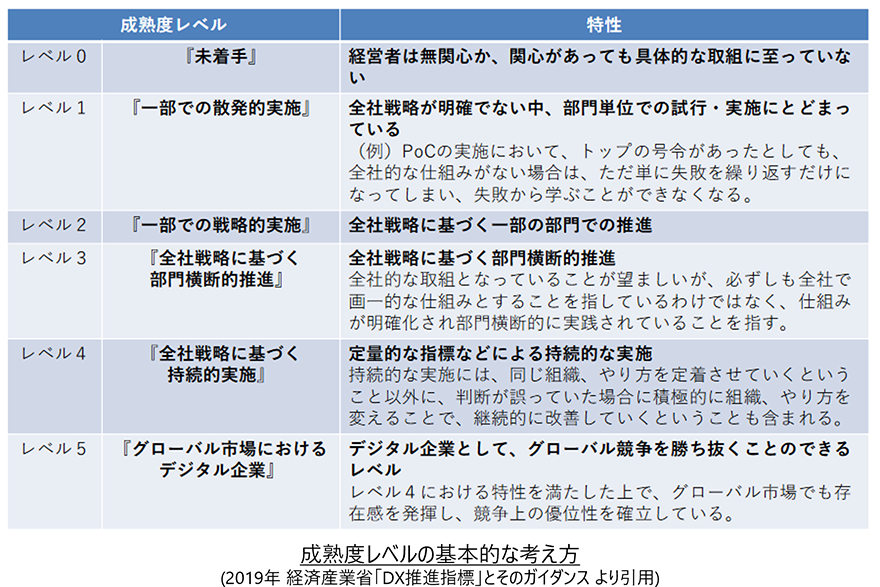

各企業がDX取組状況を自己診断し、 6段階の「DXの成熟度レベル」(下図)に分析することを目的とした「DX推進指標」とそのガイダンスを経済産業省が公開しています。

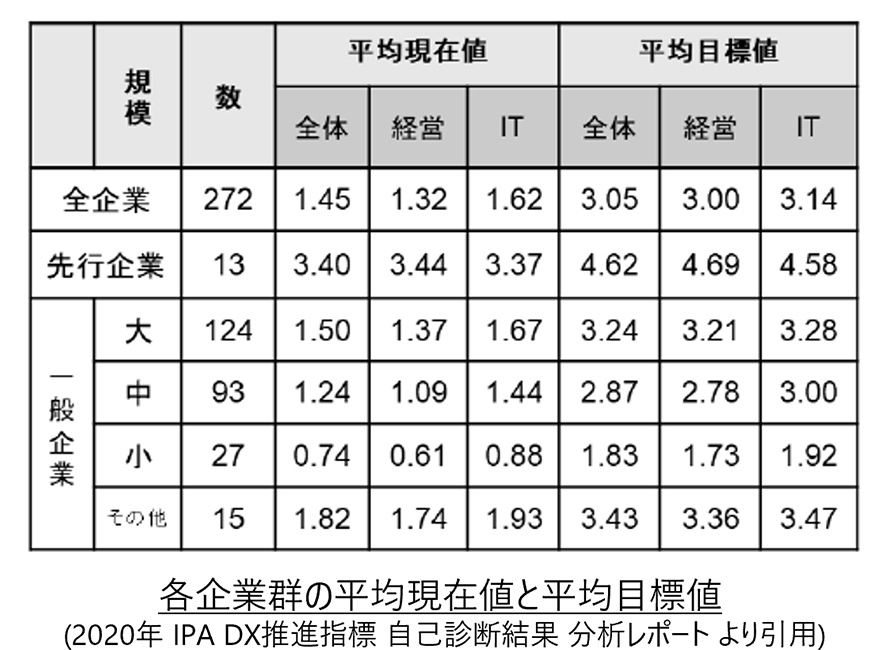

これに沿って行われた272社のデータを元に、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が報告した「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート」の「各企業群の平均現在値と平均目標値」(下図)を見てみましょう。

「先行企業」とする13社は、平均現在値が3.40でレベル3に達しています。しかし、全体の95%程度を占める「一般企業」は、平均現在値がレベル2 (一部での戦略的実施)に達していないことがわかります。このようにDX推進は、実施できている企業とできていない企業に、大きな差があるようです。また、この他に自己診断を行っていない企業も数多く存在することを考慮すると、日本のDXは全く進んでいないと考えられます。

今すぐ始めよう!DX

2020年より猛威を振るっている新型コロナウイルスの影響により、これまでの当たりまえの企業文化(業務や慣習)を変革し、テレワークやWEB会議、電子押印などを迅速に導入することを迫られました。まさに、先に述べたDX「ビジネス環境の激しい変化に対応したデジタル技術の活用による、競争上の優位性確立」です。このコロナ禍により、2025年を待つ猶予がなくなった今、直ちにDX推進を加速し変革していかなければ、デジタル競争の敗者となってしまいます。では、何から始めればいいのでしょうか?

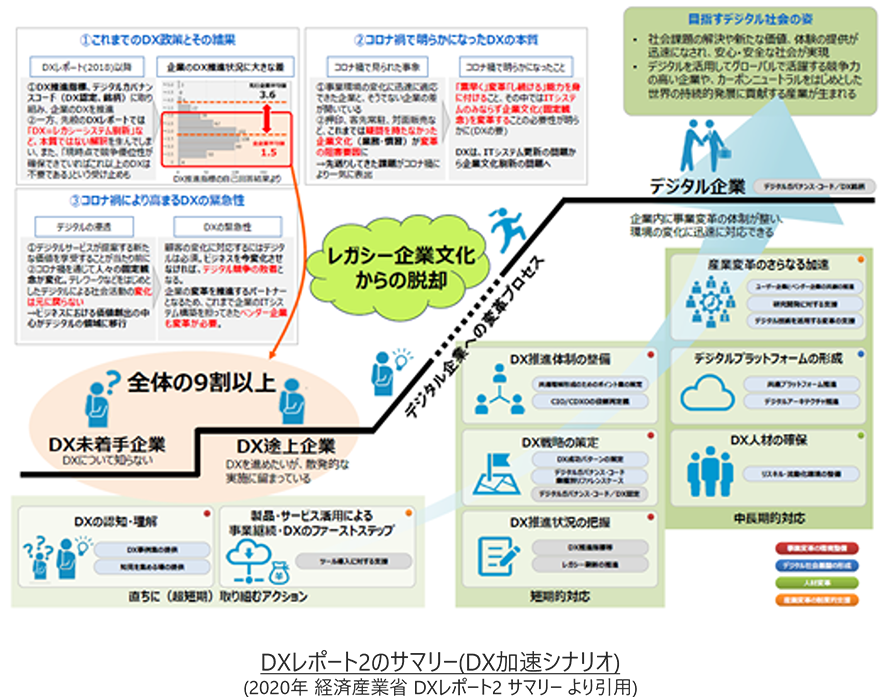

2020年12月に報告された「DXレポート2」に、デジタル企業への変革に向けたDX推進の対応が、3つの時間軸(「超短期」「短期」「中長期」)で述べられています(下図)。

コロナ禍を契機に直ちに取り組むべきアクションは、「超短期」の対応です。市販製品やサービスを活用した業務環境のオンライン化や業務プロセスのデジタル化などです。前述のとおり、これらはデジタイゼーション、デジタライゼーションであり、 DXに向けたファーストステップとなります。 小さな成功の実体験を積み重ねることで、現場サイドの抵抗をなくし、継続的に変革していく習慣を根付かせることもできます。

また、現場と経営層が共にDXを認知・理解することも重要です。 「DXレポート」や「DX推進指標」、ベンダー企業から提供されている事例集などを参考に知見を身に着け、短期的対応へ展開していきます。

DX成功のカギは、会社全体で、ビジネス環境とデジタル技術の現状を知り、将来の姿・ビジョンを描くことです。まずはやれることから始め、デジタル技術の活用に慣れながら当たりまえの企業文化を変革し続け、将来の姿に近づけていくことが重要です。

こちらの記事に関する資料をご提供しています

お申し込み後、ご登録のメールアドレスに資料のダウンロード用URLをご案内いたします。是非お気軽に、お申し込みください。

関連するソリューション・製品

- 3Dソリューション

- 3Dソリューションとは、ものづくりにおける企画・デザイン、設計、生産までの上流工程プロセスを変革・進化させるためのソリューションであり、CAD・PLM製品を活用した業務改善をご提案します。

- 多くの企業で新しいデジタル技術を駆使して競争力を強化するべく、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みが活発化しています。弊社はものづくり企業としての長年のノウハウと最新のITスキルを活かし、3Dソリューションでご提供するCAD・PLMとxR・IoTを有機的に繋げ、「エンジニアリングDX」としてお客さまのDX実現をサポートします。

- PDM/PLM

- 図面/ドキュメント管理からエンタープライズPLMまで、お客さまのIT戦略を実現する、多彩なPDM/PLMソリューションをラインナップしています。

- Windchill

- Windchillは、製品ライフサイクル全般にわたる開発情報や開発プロセスを一元管理するPLMパッケージです。

グローバル企業の声が反映された標準機能群を活用することで、短期間での導入が可能になり、ROI(投資収益率)を高めることが可能です。

- mcframe PLM

- mcframe PLMは、BOMシステムの基本要件をパッケージ機能とするだけでなく、設計・生産の双方向連携によるQCD(品質、価格、納期)の作り込みを可能とし、製品開発から生産までの効率化・標準化、原価低減を支援する製品情報管理システムです。