EDI業務の属人化を解消!iPaaSで実現するノーコード連携のススメEDI

属人化した“つなぎ業務”、そろそろ限界では?

「この処理は○○さんにしかできないんだよね・・・」そんな声を、一度は職場で耳にしたことがあるかと思います。EDIを通じて届いたデータの受け渡し、あるいは取引先から届くCSVの整形作業など、いま多くの企業で「つなぎ業務」が特定の担当者に集中し、知らず知らずのうちに属人化しています。

たとえばEDIで受信したデータを、社内の基幹システムへ登録できる形に整えてから、今度は別のシステムに手作業で入力していく…。こんな流れが業務の一部として定着しているケースは、実は決して少なくありません。

担当者自身にとっては、慣れたルーチンかもしれません。しかし、それ以外の人にとってはしっかり引き継ぎを行っても、いざ作業しようとすると・・・「え、どうやるの?」と戸惑うような、複雑な作業に感じてしまうこともあります。

背景にあるのは、社内外に散らばるデータ環境です。CRMや会計システム、EDIやExcel、取引先ごとの形式の違うファイル…それぞれの仕組みやフォーマットがバラバラで、それらをどう橋渡しするかは、いつも「人の手」に委ねられています。極端な話、その人が不在になれば業務そのものが止まってしまうリスクも孕んでいます。

そして、属人化が引き起こす問題は「効率の悪さ」だけではありません。もし担当の方が異動や退職によって、その業務が一気にブラックボックス化してしまう可能性があります。そうなると、組織としての継続性や品質の安定性まで脅かされてしまうのです。

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、「現場の限界」はもう目前まで来ています。もしくはすでに多くの企業でその限界は現実のものになりつつあるのではないかと思います。

RPA?個別開発?「とりあえず解決」が生んだ新たな混乱

「つなぎ業務」をどうにか効率化しようと、RPAや個別開発に踏み切った企業も少なくないと思います。実際、はじめのうちはそれなりの効果が出ることもあります。たとえば、EDIで受信したデータをRPAで変換ツールに登録してみたり、システム間をつなぐ小さなプログラムを自社で開発してみたりなど・・・「お、便利になったぞ」最初はそんな実感が、現場にもあったはずです。ところが、時間が経つにつれて…その「便利さ」が、次第に別の問題へと変わっていきます。

たとえばRPAの場合では、シナリオや設定を細かく作り込む必要があり、気づけば担当者しか理解できない複雑な仕組みになってしまい、しかもエラーが出たときには「この設定、○○さんじゃないと分からない…」という状態に逆戻りしてしまう。便利にしたかったはずなのに、皮肉にも属人化が進んでしまった・・・そんなケースは決して珍しくありません。

一方、個別開発でシステムを直接つないだパターンでも、似たような落とし穴があります。初期の担当者が退職した瞬間から、仕組みそのものが「ブラックボックス化」してしまう。設計書が残っていなかったり、特定の外部ベンダーに依存していたりすれば、「直したいけど、どこをどう触ればいいのか分からない」という状態に、すぐ陥ってしまうのです。

当初は応急処置として機能していても、年月が経つほどに、運用や保守が重荷となって現場を圧迫してくる。そんな声も、あちこちで聞こえてきます。つまり、目の前の問題を「とりあえず解決しよう」と積み上げてきた結果が、長い目で見れば“新たな混乱”を招く構造そのものになっているわけです。

そして、結局また「人に頼るしかない」状況に戻ってしまう。本来なら属人化を解消したかったはずなのに、結果的に別のかたちで属人化が強まっている。そんな矛盾を、多くの現場担当者が肌で感じているのではないでしょうか。

システム連携の本来の目的とは、「人が判断する前の段階を自動化し、業務全体の流れをスムーズにする」ことだったはずです。ところが実際には、その場しのぎで増えていった“つなぎ”の仕組みが、かえって業務を複雑にしている。いまや全体像が誰にも見えなくなり、まさに「つぎはぎだらけ」の状態に陥ってしまっています。

現場ではすでに、「便利なはずのRPAがかえって負担になっている」「開発担当がいないと何も進まない」といった声が出始めています。これは単なるツールの使い方の問題ではなく、構造的な課題を先送りしてきた結果だと、私たちは考えています。

社内外の“点在データ”が、業務スピードを止めている

取引先から受け取ったEDIデータが、そのままでは基幹システムに登録できない──

そんな悩みを抱える現場は、決して珍しくありません。

フォーマットやレイアウトが取引先ごとに違っていて、一度ファイルを整形しないと取り込めない。…そして、その加工手順も担当者ごとに違う。「この取引先のデータは○○さんじゃないと処理できないんです」そんな“専属対応”が、気づかぬうちに社内に根づいてしまっているのです。

さらにやっかいなのは、EDIだけで仕事が完結しないことです。仕入れの情報は基幹システムに、在庫管理は別のシステムに、出荷情報は外部ストレージに──必要なデータがそれぞれバラバラの場所に存在している状態。ひとつの業務に必要な情報が「散らばっている」のです。

こうなると、どの情報が最新なのか、どこを見れば正しいのかを確認するだけでも、ひと仕事。ファイルを開いて、探して、比較して、ようやく目的の数字にたどり着く──そんなシーン、あなたの職場でも見かけたことはありませんか?

実際、現場では「伝票の発行が止まる」「請求処理が進まない」といった、業務そのものに直結する影響が出てしまうこともあります。本来であれば、シームレスに流れるはずのデータが、途中で止まってしまう。それを再び流し直すのは、やはり「人の手」。誰かが気を利かせて、手作業でつなぎ直すしかない。この繰り返しが、業務のスピードを削ぎ、ミスの温床にもなっているのです。

そしてこの「点在問題」は、単なる事務処理の話にとどまりません。

たとえば営業部門が「受注から出荷までの状況をリアルタイムで把握したい」と思っても、結局はシステム部門や各担当者に都度確認しないと、正確な状況が分からない。つまり、現場の判断も、顧客対応も、すべて“後回し”になってしまうのです。スピード感が求められる今、これはかなり深刻な問題です。

分析部門でも同じことが起きています。複数のシステムから数字をかき集めるのに時間がかかり、ようやくレポートが完成する頃には、すでに状況が変わっている…。なんて皮肉な話でしょうか。

結局のところ、これは「システムがつながっていない」からではなく、EDIをはじめとした社内外のデータがあまりに散らばっていること、つまり“情報の分断”こそが、業務停滞の根本原因なのです。そして、その分断を日々つないでいるのは、現場の担当者たち。「また人に頼るしかないんですよね・・・」そんなどこかあきらめを含んだ声が聞こえてきたら、その裏には、思った以上に深い問題が潜んでいるのかもしれません。

iPaaSとは?“つなぎ業務”から人を解放する選択肢

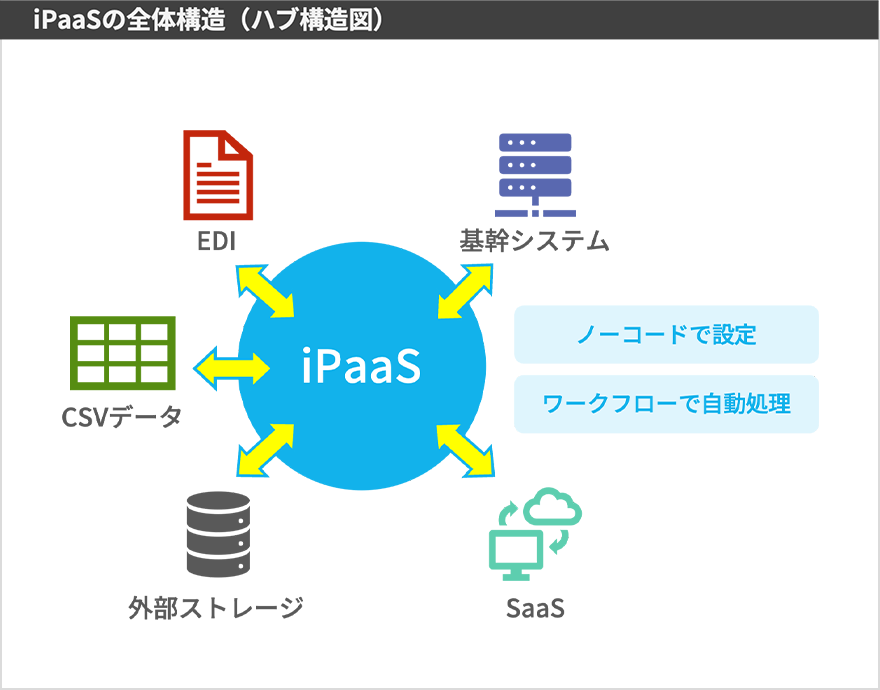

ここまで、属人化や点在するデータなどの問題に触れてきましたが、現場の課題を解決する選択肢のひとつとしてご紹介したいのが、「iPaaS(Integration Platform as a Service)」です。名前だけ聞くと、少し難しそうに感じるかもしれませんが、「異なるシステム間でデータを受け渡し、統合する仕組みを自動でつなぐサービス」そう捉えると、分かりやすくなると思います。

従来のEDIツールやRPAも、もちろん部分的な連携には役立ってきました。でもiPaaSは、もう一段階広い視野で考えられた仕組みです。クラウドやオンプレミス基幹、EDIや他のSaaS、外部ストレージなど、バラバラなシステム群を横断しながら、データの流れを「業務全体のフロー」として自動的につなぐことができるのです。

ポイントは、EDIそのものを置き換えるのではなく、EDIの“前後”の処理を自動化すること。

つまり、これまで人が担っていた「橋渡し」を、ルール化して自動で処理してくれるのです。

そんな仕組みだと考えるとイメージしやすいかもしれません。たとえば、取引先から受け取ったEDIデータをそのまま基幹システムへ登録し、必要に応じて変換や中継する作業をGUI上で構築したワークフローがすべて自動で処理してくれます。これにより、「人がつなぐ業務」から現場を解放し、処理の停滞や手戻り、そしてミスのリスクをグッと減らすことができるのです。

ただし、iPaaSの活用には一定の設計力が求められる場面もあります。ノーコードやGUI操作で対応できる部分も多くありますが、初期の構築や複雑な連携には、やはり専門的な知識と技術が必要です。そのため、現場では「設計と構築」は専門の担当者が担い、「日常の運用」は業務担当者が使いこなすという「分業」のかたちで活用されるケースが主流です。

そこで注目したいのが、株式会社セゾンテクノロジーの「HULFT Square」という日本発のiPaaSです。このHULFT Squareは、EDIを通じて受け取ったデータや、各サーバやクラウド上のシステム間に散在するデータを自動でつなぎ、業務システム同士をクラウド上で連携する事ができます。とくにEDI-Master Cloudと組み合わせることで、EDIの受信から基幹システムへの連携までをテンプレート化し、「無償提供」しているという点が、導入面でのハードルを大きく下げています。

この構成によって、属人化した「つなぎ業務」から脱却できる可能性が、いよいよ現実味を帯びてきました。専門的な設計・構築を行う担当者と、日々それを“使う”業務担当者がしっかり分業しながら、業務の安定性とスピードを両立させていく。そんな新しいスタイルが、今まさに浸透しはじめているのです。iPaaSを導入することで、「この人がいないと業務が止まる」という属人的な不安から、ようやく解放されるかもしれません。そして、業務の継続性や品質が安定することで、働く人にとっても、企業にとっても、思わぬ安心感と余白が生まれてくる。それこそがiPaaSという仕組みがもたらす、本質的な価値だと思います。

まずは一度、自社の業務のどこから始められるか──少し立ち止まって考えてみる価値、あるのではないでしょうか。

どう変わる?iPaaSで実現する“データの流れ”

iPaaSを導入することで、EDI業務の流れそのものが大きく変わります。いままで人の手を介していたデータの受け渡しが、事前に設定されたルールに従って、自動でつながるようになるのです。

たとえば、取引先から届いたEDIデータを必要な形式に整えて、基幹システムに手入力する。そんな一連の「橋渡し作業」、いつの間にか当たり前になってはいませんでしょうか?でもその作業、実際には担当者のスケジュールや熟練度に左右され、データの処理にかかる時間やミスのリスクも、少なからず存在していたはずです。

さらにやっかいなのが、取引先ごとにフォーマットや命名ルールが異なることです。「この得意先のデータは、△△さんしか処理できない」といった属人対応が、日常業務に静かに入り込んでいた…という現場も多いのではないでしょうか。

iPaaSを活用すれば、そうした「属人対応の温床」から抜け出すことができます。取引先ごとに違うデータ形式や命名ルールも、あらかじめルール化しておけば、iPaaSが自動的に判断し、処理してくれるようになります。EDIの受信後は、設計済みのワークフローに沿ってデータが必要な形式に変換され、基幹システムや他の業務アプリケーションへ連携されます。もう、人が「取り込む→整形する→登録する」といった作業を毎回行う必要はありません。業務は滞りなく、そして確実に、滑らかに流れていくようになります。

ここでポイントになるのは、「変換処理の精度」そのものより、業務全体の“流れ”が止まらなくなるという安心感です。たとえば担当者が急に休暇を取ったとしても、受発注や請求処理といった日々の業務は、滞りなく進んでいきます。誰かの手を待たなくても、仕組みが「動いている」。──それだけで、現場のストレスはずいぶん軽くなります。そして、データの整合性や更新スピードが保たれるようになると、二次的な恩恵も広がっていきます。

例えば営業部門であれば、最新の在庫状況をリアルタイムに確認できるようになり、経理部門は締め処理の遅延を防ぐことができるようになる。分析部門にとっては、データ加工を待たずに数値が使えるため、レポート作成のリードタイムがグッと短縮されます。

Before/Afterで整理すると、こうなります。

-

Before

人に依存した手作業の「つなぎ」、担当者による属人対応、入力ミスや停滞のリスクが常につきまとう状態。

-

After

システム間で自動的につながるデータの流れ、担当者が不在でも止まらない業務、手戻りやヒューマンエラーの激減。

この変化は、単なる「業務効率化」という一言で片づけられるものではありません。業務スピードが上がる。品質が安定する。そして、現場の心理的負担が減る。iPaaSは単なるツールとしてではなく、私たちの「仕事の流れそのもの」を変えてくれる、ひとつの基盤にとなる存在なのです。

必要なときに必要なデータが届く世界へ

日々の業務に追われるなかで、「欲しいデータを探しに行くこと」そのものが、すでに大きな負担になっていませんか?

いくつものシステムを開いて、ファイルを横断して、形式を揃えて、ようやく“使える状態”にたどり着く。そんな作業が、当たり前のように繰り返されている。きっと、皆様の現場でもそうではないでしょうか。

でも、iPaaSを導入すると、その「当たり前」が大きく変わります。これまで「取りに行っていた」データが、あらかじめ設定したルールに従って、必要なときに、必要な形で、勝手に届いている。そんな状態が実現するのです。

請求処理、在庫確認、商談準備…毎日のように発生するこうした作業も、もう誰かに依頼したり、順番待ちをしたりする必要はありません。「すぐに確認できる」「もう一度聞かなくていい」そんな小さな変化の積み重ねが、仕事全体のスピードを確実に押し上げていきます。そしてこの変化は、システム部門だけのものではありません。営業、経理、現場、経営層と、あらゆる立場の人たちが、ほしい情報にすぐアクセスできることで、判断のスピードが上がり、動きがシンプルになります。

「つなぎ作業」から解放されれば、担当者の時間と意識は、より付加価値の高い仕事へと向けられるようになります。「この人がいないと業務が止まる」そんな属人的な不安から抜け出せることは、チームや組織にとって、想像以上の安心感をもたらします。つまり、必要なときに必要なデータが届く仕組みを整えることは、単なる業務効率の話ではありません。企業としての意思決定の質を高め、ひいては、競争力そのものを底上げしていく一歩になるのです。

少し立ち止まって、自社の現場を見渡してみてください。「データが届かずに、業務が止まっている場所」は、ありませんか?もし心当たりがあるなら、まずはその一歩を、専門家に相談してみることをおすすめします。それこそが、属人性や煩雑さから解放され、スピードと信頼性を兼ね備えた業務体制へ進化する。最初の、そして一番現実的な一歩になるはずです。

関連するソリューション

- EDI-Master Cloud

- 豊富なOpenAPIを提供し、システム間のクラウド連携を実現する、クラウドネイティブな次世代EDIサービスです。