人的資本情報の集計・開示のポイント第6回 「女性管理職比率」の算出方法と改善の仕方人的資本の情報開示についてのポイント

人的資本情報の集計・開示のポイント第6回 「女性管理職比率」の算出方法と改善の仕方人的資本の情報開示についてのポイント

公開日:2024年6月17日

2022年4月、女性活躍推進法が改正され、この法律に基づく一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が、従業員数301人以上の事業主から101人以上の事業主にまで拡大されました。これに伴い、従業員101人以上の事業主は、毎年、次の4項目について把握・分析することが義務付けられました。

1. 採用した労働者に占める女性労働者の割合

2. 男女の平均継続勤務年数の差異

3. 労働者の月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況

4. 管理職に占める女性労働者の割合(女性管理職比率)

これらのうち「女性管理職比率」については、上場企業は有価証券報告書への記載が求められ、また、多くの企業が情報公表を行っており、実質的に、毎年、算出・公表することが必要な項目となっています。

今回のコラムは、この「女性管理職比率」の算出方法及びその改善の仕方について説明します。

目次

「女性管理職比率」の算出方法

女性管理職比率は、女性活躍の推進状況を示す指標で、次の式で算出されます。

女性の管理職数※÷管理職数×100 (%)

-

※

「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」にある労働者の合計をいいます

なお、「課長級」とは、2係以上の組織または10人以上の従業員で構成される「課」を管理している者、または職務内容および責任の程度がそれと同等の者を指します。

女性管理職比率と似ている指標として「女性労働者に占める管理職の割合(=女性の管理職数÷女性労働者数×100(%)」があり、これは、女性の管理職へのなりやすさ・なりにくさを示すものとして使われています。この2つの指標を混同しないように注意してください。

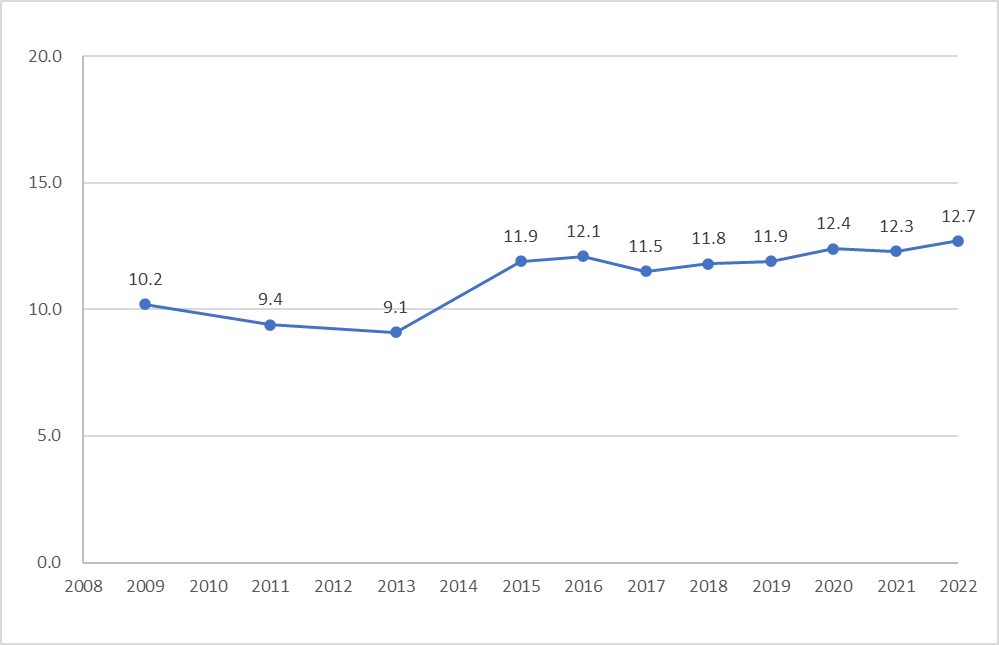

「女性管理職比率」の現状

厚生労働省「雇用機会均等調査(2022年度)」によると、日本企業の女性管理職比率は12.7%であり、5年前(2017年度)の11.5%と比較すると1.2ポイント改善されています。それでも、アメリカ(41.0%)、シンガポール(40.3%)、フランス(39.9%)、ドイツ(28.9%)※と比べると大幅に低く、日本の女性活躍推進が諸外国と比べて遅れていることが分かります。

慢性的な労働力不足に陥っている日本では、女性労働者を積極的に活用していくことが必要です。また、世界的にダイバーシティが進む中、女性活躍推進が遅れている日本企業は、海外の投資家や労働者から見離されてしまう危険性があります。このような観点から、日本企業にとって、女性活躍推進に積極的に取り組み、女性管理職比率を改善していくことは、重要な経営課題となっています。

「女性管理職比率」を改善するには

女性管理職比率を改善するための取組みとして、次の3つの施策が挙げられます。

-

新卒採用数や主任・係長昇進者数を、男女でほぼ同数とする

女性管理職比率が低い要因の1つは「管理職に登用する女性労働者が社内にいないこと」です。まずは、新卒採用者数や主任・係長への昇進者数を男女でほぼ同数とし、女性管理職の候補者を増やすという取組みから始めることが必要です。

-

管理職の登用基準を「ヒト・年功」から「仕事・能力」に改める

「女性だから」、「その人よりも長く勤務している社員が他にいるから」などの理由で、女性の管理職登用が見送られてしまうことがあります。「仕事で成果を出している」「マネジメント能力がある」など、仕事・能力に基づく基準に改めれば、性別に関係なく優秀な者が管理職に登用されるようになり、女性管理職が今よりも増えるものと考えられます。

-

出産・育児による休業・短時間勤務の期間が、管理職登用に当たり不利に取り扱わないようにする

一般的な日本企業において、「課長・係長級への昇進」と「出産・育児による休業・短時間勤務を行う時期」は、年齢的に重なっています。このため、管理職登用に当たり、出産・育児による休業・短時間勤務の期間を通常勤務期間より不利に取り扱うと、女性は昇進しにくくなってしまいます。女性管理職比率を改善するには、出産・育児による休業などを不利に取扱わないようにすること※が必要です。

-

※

「育児休業などをしたことを理由として、昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと」は、育児・介護休業法第10条で禁止されているため、法令順守の点からも、このような取扱いはできません。

-

※

このような施策をすべて実施しても、女性管理職比率の改善には、最低でも3年間はかかるものと考えるべきです。したがって、会社は、「焦らず、少しずつ、着実に」進めていかなければなりません。

女性管理職比率の改善は、今や、多くの日本企業によって重要な経営課題となっています。このコラムを参考にして、皆さんの会社でも、女性管理職比率の算出および改善に取り組んでみてください。

著者プロフィール

深瀬勝範(ふかせ かつのり)

Fフロンティア株式会社

代表取締役 人事コンサルタント 社会保険労務士

一橋大学卒業後、大手電機メーカーに入社、その後、金融機関系シンクタンク、上場企業人事部長等を経て独立。

現在、経営コンサルタントとして人事制度設計、事業計画の策定などのコンサルティングを行うとともに執筆・講演活動などで幅広く活躍中。

主な著書に『はじめて人事担当者になったとき知っておくべき、7の基本。8つの主な役割』

『Excelでできる 戦略人事のデータ分析入門』(いずれも労務行政)ほか多数。