社会課題解決と新たな価値の創出へ課題への共想と人材の共創が導く信託の未来Butterfly Effect Archives 共想共創の歩み

社会課題解決と新たな価値の創出へ課題への共想と人材の共創が導く信託の未来Butterfly Effect Archives 共想共創の歩み

公開日:2025年11月20日

キヤノンITソリューションズ株式会社 取締役常務執行役員 金融・社会ソリューション事業部門担当 須山 寛

日本における信託制度は大正期に確立され、産業界への長期資金の供給源として経済成長を下支えしてきました。1924(大正13)年設立の三井信託株式会社をルーツとする三井住友信託銀行もまた、世紀をまたぎ国内外の産業発展に貢献。個人委託者に対しては、不動産の信託、教育資金贈与信託、遺言信託など、ライフステージに応じた多彩な商品・サービスを展開し、折々の暮らしをサポートしてきました。今日では社会課題の解決支援というミッションにも挑む一方、時々刻々と変転する時代に即した業務システムのモダナイズ、そしてハイレベルなIT人材の確保が急務に。今回はそんな背景を踏まえ、未来志向の協業や人材育成などについて、三井住友信託銀行常務執行役員の上田純也氏と弊社取締役常務執行役員の須山寛が縦横に語り合います。同行が掲げる「社会課題の解決」と「資金・資産・資本の好循環の実現」に向けた取り組みに対して、戦略的パートナーとしてキヤノンITSが果たすべき役割とは。業務の垣根を超えて「全体知」を発揮する新時代の人材育成に、いかに寄与していけるのか。対話から見えてきたのは、幾世代にもわたる信頼と人のつながり、そして先端技術が織りなす未来の金融とITの景色でした。

IT戦略の再構築と「ビジネス×ITのハイブリッド人材」の確保

はじめに、三井住友信託銀行のIT戦略の全体像について上田さまにお聞きします。2024年末に発表された「システム開発体制の抜本的見直し」に関するプレスリリース※は業界内外で話題となりましたが、背景にはどういった課題意識があったのでしょうか。

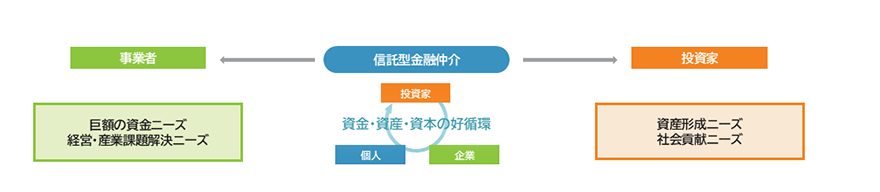

上田:かつての高度成長期において、信託銀行は「貸付信託(通称:ビッグ)」という商品を通じて、個人の余剰資金を重厚長大産業へと流す役割を担っていました。これは、民間資金を成長産業に結び付ける金融の仕組みであり、当時の日本の成長を支えるための金融システムの一翼として信託銀行は重要な役割を担っておりました。私たちは2024年4月の三井住友トラストグループの創業100年を迎え、次の100年に向けて、信託銀行のこの原点に立ち返り、未来志向型の金融モデルとして「社会課題の解決」と「資金・資産・資本の好循環の実現」を当社の重要な取り組みとして位置付けております。これは従来の金融の枠組みを超え、気候変動、少子高齢化、認知症患者の増加、相続にまつわる問題など、現代の複雑な社会課題に対して信託の仕組みを活用して解決策を提供し、持続可能な経済成長を支える新たな金融のあり方を目指すものであり、弊社はその実現に向けて、思い切ったIT戦略の再構築を現在進めているところです。

-

※

2024年12月20日付 三井住友信託銀行様 プレスリリース:三井住友信託銀行のシステム開発体制の抜本的見直しについて (PDF:225KB)

須山:現代社会が抱える問題の解決のため、貴社が新たに取り組まれていることとして、具体的にはどんなものが挙げられるでしょう。

上田:弊社は「新型金銭信託<フューチャートラスト>」という商品の販売を2024年10月に開始しました。この商品は、グリーンな社会の実現に貢献する事業者に対して長期的な資金を提供するとともに、人生100年時代における長期の資産運用・資産管理ニーズを持つ個人のお客さまに運用機会を提供する商品となっています。資金・資産・資本を好循環させていくことにより社会課題を解決することで、当社が社会的な付加価値を提供するという意味で、象徴的な取り組みであると思います。資金・資産・資本の好循環を支えるための信託銀行のビジネスは、資産管理、証券代行、不動産、年金など多岐にわたっており、それぞれの分野で高度な専門性と柔軟な対応力が求められます。こうした多種多様なビジネスに関し、当社のお客さまのさまざまなニーズに、しっかりとオーダーメイドで応えていくためには、当然ながらITの力が不可欠。とくにITケイパビリティ、つまりIT人材の育成や技術力の強化、戦略的なIT投資は私たちの成長の鍵と言えます。昨今の体制見直しは、ITを単なる業務支援の手段ではなく、事業成長のドライバーとして位置付けるための変革なのです。

須山:先般のプレスリリースにおいても「高度IT人材の育成」を重要課題として挙げられていましたが、具体的にはどのようなスキルセットを有する人材を想定されているのでしょうか。

上田:私たちが求める「高度IT人材」とは、単なる技術者ではありません。業務とITの両方に精通し、業務部門と密接に連携しながら、最適なシステムアーキテクチャを構想し設計できる人材、すなわち「ビジネス×ITのハイブリッド人材」です。これからは、ビジネスの企画構想段階から主体的に関与して、業務プロセスの改善や新たなサービスの創出に貢献できるようなハイレベルなIT人材を社内で育成し、戦略的に配備して、企業競争力の源泉にしていくことが大事。また、そういった人材こそが「社会課題の解決」と「資金・資産・資本の好循環」を実現する旗手となっていくのだろうとも考えています。

そのための施策の一つとして、2026年4月を目処に三井住友トラスト・システム&サービス(TS&S)を弊社に統合する予定です。現在は信託銀行のIT部門が方針を定め、TS&Sが実装を担うという分業体制ですが、統合後は信託銀行本体がITソリューションの企画構想から実装までを一気通貫で行える体制を構築していきます。また、こうした体制変更でシステムの保守性をさらに高めつつ、エンタープライズアーキテクチャの高度化、標準化が進むことによって、開発効率の向上、IT投資コストの抑制、開発期間の短縮といったさまざまなメリットが生じることが期待されます。

須山:「ビジネス×ITのハイブリッド人材」は、我々キヤノンITSにとっても競争力の源泉に他ならず、その育成は重要なテーマです。従来、「業務はお客さま、ITはベンダー」という住み分けでビジネスが成り立っていましたが、昨今ではお客さま側のITリテラシーも非常に高くなっており、また課題が複雑化して技術的な対応だけでは不十分なケースもよくあります。特に金融機関においてはシステムの影響力が大きく、今までのような枠組みでは本質的な解決は難しい。私たちはITの専門性を極めることはもとより、お客さまの業務を深く理解することで早い段階から課題を共有することを常に意識しています。そうして初めて、解決への道筋を描くことができるのです。もちろん、手段やサービスを幅広く取り揃えておくことも大切です。それこそが弊社が掲げる「共想共創カンパニー」という理念をかたちにしたものであり、このコンセプトはビジネス共創モデル・サービス創出モデル・システムインテグレーションモデルという3つの柱が連動することで実現できると考えています。

また、最近は先端技術で“攻める”ような領域が注目されがちですが、金融機関のシステムを長期的に、責任を持って担わせていただくには、やはり“守り”の力が欠かせません。

上田:その通りです。中には30年以上使い続けるようなシステムもありますからね。

須山:はい。ですから私たちは世代交代を図りつつも、業務知識をしっかりと受け継ぎ、一過性の開発に終わらずに高い品質を守り続けることで、お客さまとの信頼関係を長年にわたり築き上げてきました。お客さまほどの業務知識は持ち得ませんが、ご信頼いただけることが学び続けるモチベーションともなり、その結果さらに関係が強化されていく。そんなスパイラルが弊社の強みを形成していると自負しております。

さらにキヤノンITSは、銀行だけでなく証券、リース、カード、保険と、金融の主要5分野をカバーするポートフォリオを築いています。金融業界がシームレスにつながる時代、特定業種にとどまらずそれらを横断的に網羅し、臨機応変に組み合わせて提供できることが我々の存在意義であると考えます。

フレームワークのクラウド化に伴い業務アプリケーションを一斉移行

三井住友信託銀行が進めるIT戦略再構築の一環として、業務アプリケーション開発におけるフレームワークの更改プロジェクトが進められています。この中でキヤノンITSはどんな役割を担っているのでしょうか。

上田:弊社は業務アプリケーションの生産性向上を目的として、長年にわたりi-Bancというフレームワークを活用してきました。従来はオンプレミス環境でLinux、Adobe Flex、Oracleなどを利用していましたが、クラウド基盤上の新しいフレームワーク(i-Banc2)では、Linux、react-spring、Amazon RDSなどの標準技術を採用することで、より安定的かつ持続可能な開発・運用体制を構築しています。この更改に伴い、旧フレームワークで稼動する22の業務システムを新フレームワークへと同時期に移行していく必要があり、全体支援を行うプロジェクトチームを編成しました。キヤノンITS様 には、その中核をPMOとして担っていただいています。i-Bancをよく知るリーダークラスの人材を配置いただき、パイロット案件を先導して、多数の課題を洗い出し、設計改善、プロジェクト管理などのノウハウを蓄積。それを元にして、後続の業務アプリケーションの移行プロジェクトを安全に導くという、非常に重要な役割です。

須山:そのように評価していただき、i-Bancを学び、その知見を社内で継承し続けてきたことが報われた思いです。今回、「理論価格算定システム(T-VOX)」をパイロットプロジェクトとして推進し、ここで得られた運用ノウハウや技術知見を活かして、我々の担当業務だけでなく、全体を横断的に管理・推進しながら新フレームワークへの適合を支援する移行支援チームを立ち上げました。他社の開発領域を含む高リスクの移行プロジェクトにおいて、我々を信じて主担当ベンダーにご指名いただいたことに、私自身、大きな喜びと責任の重さを感じました。

移行プロジェクトは、2025年10月のWindows10サポート終了までの完遂が必須で、情報セキュリティや業務継続性の観点からも、厳格なスケジュール管理と確実な対応が求められていました。仕様のキャッチアップや他のベンダーへのヒアリングなども含めた工程調整のため、経験豊富なベテランを揃えるなどチーム編成に苦心したのは確かですが、関係各位のご協力もあって今のところ順調に進んでおり、22あるシステムが順次本番リリースを迎えています。

上田:須山さんがおっしゃる通り、弊社にとってかなり重要なシステムを含む多数の業務システムを短期間に同時並行的に移行するという、難易度が高く、しかも失敗が許されないプロジェクトです。これを成功させるには、パイロットプロジェクトを基に、進め方の“型”をつくり、それをベースに後続の移行プロジェクトを粛々と進めていくことが重要でした。パイロットプロジェクト自体にも時間的余裕がない中、貴社が中心となって遅延なく、悪戦苦闘されながらではありましたが、目的を完遂いただいたことを高く評価しています。障害対応やナレッジ共有の面でも、後続システムの負荷軽減と品質向上に大きく貢献され、また保守フェーズにおいても、自動テストツールの先行運用など継続的な改善に取り組んでいただいています。今回つくられた“型”やノウハウは、弊社のアーキテクチャに組み込まれています。それらは標準化に寄与しつつ、新しいアプリケーション開発に活かされるといった動きもあり、こうした取り組みはまさに戦略的協働の好例だと思います。

須山:確かにこのプロジェクトでは“型”づくりが重要でした。フレームワークそのものが“型”であると同時に、それに適応させていくためのツールやドキュメントを整備して、「同じように進めていけばできる」というひな型をお客さまと一緒につくり上げたことは、我々にとっても大きな財産です。弊社はリホストを中心としたモダナイゼーションを得意としておりますが、そのラインアップに新フレームワークを適用させていく。そうすることで、三井住友信託銀行様の中で新たにフレームワークに取り込みたいシステム領域があれば、我々が開発を行っていないものであっても、その“型”を利用し、品質を担保して導入できる。さらに、その後の保守・運用にも我々がしっかり対応できるようになると考えています。

積年の信頼関係から生まれる“共想”こそが不可能を可能に

そうした“型”は、両社のさまざまなプレーヤーの協働と切磋琢磨の果実だったと言えそうですね。

上田:このプロジェクトを通して、キヤノンITS様が掲げる「共想共創」という理念の、とくに“共想”のありがたみをしみじみと実感しました。例えばパイロットプロジェクトで課題を洗い出す際、一気にすべてには対応できないため、優先順位を付け、取捨選択していかなければいけませんよね。そんなとき、キヤノンITS様のメンバーが「ここは直したほうがいい」「これは大丈夫」と判断したものは、ほとんどそのまま受け入れることができました。それはなぜかと問われれば、長年にわたり私たちと一緒にシステムを開発し、運用してきた確固たる歴史があるからです。弊社のシステム開発にまつわる価値観や課題を理解し、同じ目線で悩み、考えてくれている。このように想いを共有しながら進められたこと、すなわち“共想”は、間違いなく大きな成功要因であると私は思っています。

須山:おっしゃる通り、貴社のシステムを担当してから1、2年程度であれば、こうした取り組みはできなかったかもしれませんね。業務ノウハウを知っているか否かという問題以前に、行員の皆さまと10年、20年と世代をまたいで積み重ねてきた信頼関係があるからこそ、三井住友信託銀行様と「共想共創」の関係性が築けたのだと思います。「共想共創」の源泉はあくまで人と人とのつながりです。それを維持できていれば、多少困難な業務であっても着実に成果を挙げていけるのでしょう。

上田:同感です。そもそも「共想共創」というコンセプトは、私たちの信託の世界と親和性が高いと感じますね。信託の始まりは、一説によると、十字軍で遠征に出る騎士たちが、国に残していく家族の生活を守るため、信頼できる相手に自分の領地の運用を託す「ユース(USE)」というものだったそうです。つまり、私たちは委託者から信託を受ける際、一つの契約を超えてお客さまの想いを一緒に預かっている。そこに信託業務の本質があります。それは長いお付き合いを前提とした信頼関係そのものであり、貴社の「共想共創」という理念とも通底しているのではないでしょうか。

協働を深化させ、プレーヤーをつなぎ、人材をも“共創”する

おしなべて人手不足という状況もあり、若い人材の積極的な登用・育成や企業間の協業がますます重要になってきていると思われますが、いかがでしょうか。

上田:ビジネス側の開発ニーズが増加し、どんどん複雑化しているため、若手も積極的に活用していきたいと思っています。 そのためにも、フレームワークやアーキテクチャを標準化するなど、経験の浅い人材にも取り組みやすい環境づくりを進めています。特にITと業務の融合が求められる今、早い段階から業務部門と接点を持ち、課題発見や課題解決といった経験を積んでいくことが、私たちの求める「高度IT人材」の育成に直結していくものと考えています。

今回のプロジェクトではキヤノンITS様にPMO機能をお願いすることで、若手メンバーが周囲の支援を受けながら、ストレッチした目標や役割に挑戦できる環境ができました。その中で得た成功体験は、それぞれのキャリア形成につながっていくことでしょう。実際に若手のメンバーたちからも、「業務の勘どころをよく知るキヤノンITSさんのアドバイスにとても助けられている」という声を聞きます。人材育成という喫緊の課題に対し、自社だけでこういった体制を構築するのは難しい。だからこそ、弊社の若手の成長をもサポートしていただけるのは本当にありがたいことです。

須山:PMOは現在、我々が積極的に推進しているビジネスモデルの一つです。これは、豊富な経験を有するベテランのPMクラスが、PMOとしてお客さまの立場に寄り添い、立案からリリースまでを担うことでプロジェクトを効率的かつ安定的に推進し、お客さまの負担軽減や人材育成に貢献しようとするものです。一方で弊社側のスタッフにとっても、お客さまの業務を間近で学び、お客さまの視点でシステムを考える有用な機会でもあります。

プロジェクトを進めるに当たっては、我々のメンバーが出向して作業することもあれば、逆にお客さまの若手のメンバーを我々のほうで引き受け、一緒に業務を遂行することもあります。お互いに業務やテクノロジーへの理解を深めるだけでなく、若いうちから人間的な信頼関係を築かせていただくというのも大きな狙いです。いずれその方々が事業の中核を担うキーマンに成長したとき、「昔こういうことを一緒にやったよね」と声を掛け合い、協力して新しいプロジェクトを立ち上げてくださることにも期待しつつ、積極的に取り組みを進めています。

上田:それぞれの立場で、それぞれのビジネスに資する人間を一緒につくっていく――人材を“共創”するというのは、まさにWin-Win、双方がハッピーな理想的協業のかたちですね。昨今のシステム開発は本当に複雑化していて、AIだ、セキュリティだ、コンプライアンスだと、押さえておかなければいけないことが多岐にわたります。それらをすべてカバーするには、PMとしての筋は通しつつ、各分野のエキスパートをつなげていくことが大切です。今回、貴社がPMOに入ることで、社内のPMは負荷が軽減されて、本来やるべきコアな業務に集中できるようになりました。足元の仕事に忙しく、一日中Excelと進捗表を眺めているばかりでは、本当の意味でのプロジェクト推進力は養えません。自身の専門性を磨きながら、それをベースにいろいろな知見を有する人をつなげていく。そんな仕事のやり方を貴社から学んでほしいと願っています。

須山:我々は“組み合わせる”ことを、とても重要なテーマであると考えています。それは上田様が今おっしゃった、“つなぐ”ことと同じなのだろうと思います。技術領域もかなり細分化されてきており、すべてを1社のベンダーで担うことはできません。また、お客さまが100%内製でやり切るのもなかなか難しい。そうなると、自然と“組み合わせ”の技術が求められるのです。我々はベンダーとして、お客さまのコンビネーションの仲間に加えていただくとともに、多様なサービスや“つながり”のラインナップをご用意して、常に最適なご提案、ご支援をしていきたい。いろいろな立場の人たちが絡み合いながら、有機的にプロジェクトを形成していくのが未来志向のITの理想のかたちだと考えます。

上田:もう一つ、弊社の社員にも学んでほしいこととして、貴社には「やり切る胆力」というキーワードがありますよね。とても素敵な言葉で、キヤノンITS様の社風をよく表しているなと私は思っています。胆力というのは、物理的なパワーだけではなく、マインドの在り様、あるいは責任感にも近いところがあって、貴社の皆さんと一緒に仕事をしていると、「この人たちは逃げずに、折れずに、最後までやり遂げてくれる」という安心感がある。それが世代を超えた信頼関係にもつながっている気がします。

須山:大変うれしいお言葉です。我々金融チームは、お客さまといかに長くお付き合いを続けられるかを最も大切に考えて一つひとつの案件に向き合っていますし、それが仕事の本質だと思っています。30年、40年と付き合っていただくには、普段の立ち居振る舞いも含め、常に誠実であらねばなりません。ごまかしや場当たり的な対応、無責任な言動はレッテルとなって、ずっと会社に付きまといます。システム開発においても、一度でも途中で逃げ出したら、その事実は10年、20年経っても消えずに残るのです。若い頃にそれを見ていたお客さまが、そんな会社に重要な案件を任せてくれるはずがありません。ですから、たとえどんなに厳しい状況であっても、途中で大きな失敗をしてしまったとしても、決して投げ出さずに最後まできっちりとやり遂げること。それが結果的にお客さまとの関係をより深めることにつながっていくと信じ、「やり切る胆力」をモットーとして継承し続けています。

企業のシステム開発の推進を支えるサービス“PMO DRIVE”

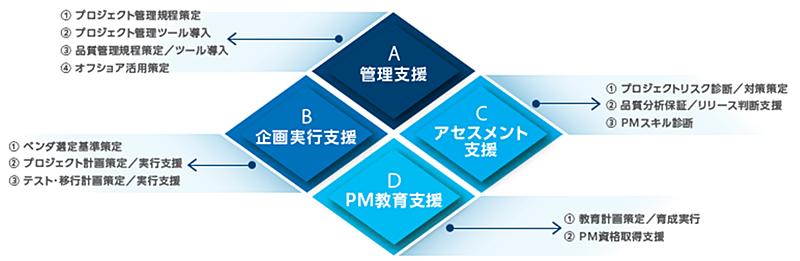

昨今、金融市場においてデータの活用や最先端のデジタル技術を活用したシステム開発が加速し、積極的なIT投資が行われています。一方で、大規模な金融システム開発のプロジェクトが多い中、労働力人口の減少によりIT人材の不足や経験/ノウハウの不足から、プロジェクトを推進する上では多くの課題や悩みを抱えています。併せて、金融システム開発のプロジェクトを円滑に推進するためにも、プロジェクトマネージャー(PM)と開発メンバーのコミュニケーションロスによる品質低下/コストの増加/遅延リスクへの対応や、複数のプロジェクトを掛け持ちしているPMの業務負荷軽減、PM候補となる人材の教育/育成などへの対応が求められています。

このようなプロジェクトのマネジメントにおける課題や悩みを解決するため、豊富な金融機関向けシステム開発の実績およびプロジェクト推進のノウハウを活用したサービス“PMO DRIVE”を提供しています。チーム複数人体制でプロジェクトを推進することで、キヤノンITSのノウハウを持続的に提供するとともに、チーム体制の特長を生かし複数プロジェクトを並行して推進することが可能です。

AI活用の展望、そして未来志向の「共想共創」へ

生成AIに代表される昨今のAIの発展には目覚ましいものがあります。システム開発の現場では、今後AIをどのように活用されていくのでしょうか。

須山:我々システムインテグレーションに携わる者にとって、生成AIは最重要テーマの一つです。コードの自動生成やテスト自動化、要件定義支援といった、生成AIを用いた開発支援などが主な活用例として挙げられますが、弊社にもR&Dのチームがあり、すでにさまざまな研究開発や運用ノウハウの蓄積などに取り組んでいます。また、生成AIビジネス推進室を立ち上げ、社内業務やお客さま向けの開発・運用・保守プロセスの効率化はもちろんのこと、弊社が従来から展開している製品・サービスの高度化や新たなサービスの創出、独自技術の開発などを目指して、トライ&エラーを繰り返しながら活動を進めています。

上田:AIの活用は、開発生産性の向上において非常に有効だと感じています。単純なコード生成などはAIによってかなりの効率化が期待できますし、その結果、エンジニアがより創造的な業務に集中できる環境を整えることも可能でしょう。システム運用の面でもAIが業務知識を蓄積し、ナレッジを提供してオペレーターの作業を支援するなど、一部はすでに実用化しつつあり、AIが早い段階で弊社のITの生産性を上げてくれるものと期待しています。

これは余談になりますが、例えばITの成果物に見られる誤字脱字の修正、整合性の担保をAIがすべてやってくれるだけでも生産性がかなり上がりますし、何より担当者のストレスが大きく減る。精神衛生やウェルビーイングの向上にも寄与するのではないでしょうか(笑)。

須山:強く共感するところです(笑)。我々も、ドキュメントの「てにをは」など細かな表現についてご指摘をいただくことがありますが、そうした部分に時間やエネルギーを割くよりも、本来議論すべき中身に集中できる環境が理想だと感じています。生成AIは、表記の揺れや表現の統一といった作業を得意としていますので、こうした技術を活用することで、担当者の負荷を軽減し、より建設的なコミュニケーションに充てる時間を増やすことが可能になるのではないでしょうか。今後の開発にも、ぜひこの視点を取り入れていきたいと思います。

上田:話を戻しますが、信託業務への適応という点では、今の業務プロセスをそのまま一足飛びにAIで効率化することは難しいと考えています。信託業務は大変複雑で、オーダーメイド的なところもあり、定型化しづらい業務です。まずはその中からAIに適した業務プロセスを探し出し、AIに合わせて業務プロセスのほうを変えていくことが近道だと思います。そのためには、エンジニアと業務側の人が一緒に考えていかなければなりません。まさしく「ビジネス×ITのハイブリッド人材」が必要な局面です。貴社は長い間、私たちの近くにいて業務ノウハウを培っておられます。AIの分野に関しても、戦略的パートナーとしてぜひご協力いただきたいと願っています。

須山:戦略的パートナーと言っていただけたことに深く感謝するとともに、身の引き締まる思いです。私なりの解釈では、“戦略的”とは“未来志向”を意味しており、単なるITパートナーではなく、企画・設計段階からお客さまと伴走し、中長期的な変革を一緒に実現する存在であると理解しています。これからも“共想力”を高め、AIをはじめとする先端技術の活用を通じてより高度なサービス提供に努めながら、全力で貢献していきたいと思います。

上田:私たちも貴社との協働を通じて、ITの可能性をさらに広げていければと考えています。信託業務は制度変更や市場環境の変化に敏感な領域であり、柔軟かつ迅速な対応が求められます。そうした中でも、キヤノンITS様の業務理解と技術力は非常に高く、心強い存在です。「社会課題の解決」と「資金・資産・資本の好循環」の実現は我々単独では難しく、パートナー企業との連携が不可欠です。ぜひとも「共想共創」の精神で新しい価値を創出し、社会に貢献する金融とITの未来を築いていきましょう。

須山:我々は貴社のシステムを高度化する役割を通じて「社会課題の解決と資金・資産・資本の好循環」の一翼を担えることに、大きなやりがいを感じています。業界を取り巻く環境は日々刻々と変化していますが、この対話を通じて、自分たちの取り組みに対する自信を深めることができました。今後とも「共想共創」の精神と「やり切る胆力」を忘れず、よりよい社会の実現に向けて貴社に伴走させていただきたいと願っております。本日はありがとうございました。

お客さまプロフィール

- 会社名

- 三井住友信託銀行株式会社

- 所在地

- 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

- ウェブサイト