ABWとは?メリット、事例、セキュリティ対策を紹介コラム

ABWとは?

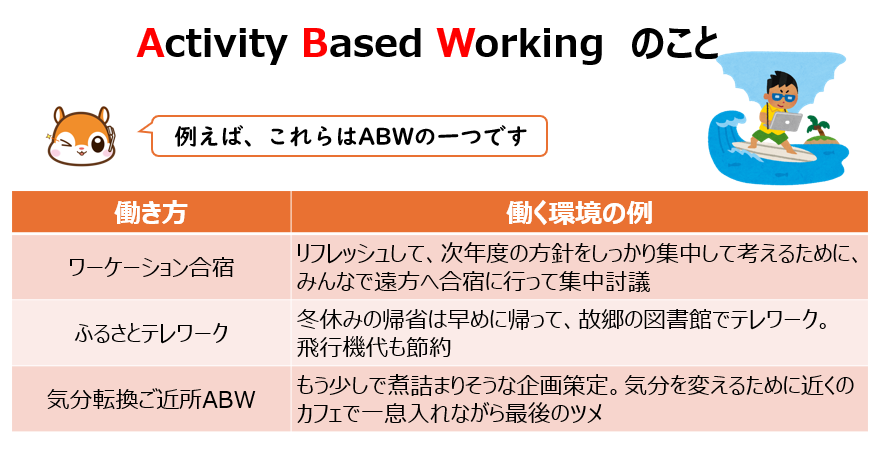

ABW(Activity Based Working)とは、その名の通り、「活動に基づく働き方」を指します。具体的には、業務内容や目的に応じて最適な場所や環境を選びながら働くスタイルのことです。【図表1】に示したように、従来の固定席型オフィスとは異なり、会議室、集中ブース、カフェスペースなど、仕事の性質に応じた場所での業務遂行を可能にします。

AIによる定義では、ABWは「業務内容や目的に応じて、最適な場所を選んで働く柔軟なワークスタイル」とされており、その考え方はさらに広がりを見せています。

例えば、ワーケーションやふるさとテレワークのような取り組み、さらには、現在世界で約3,500万人いるとされるデジタルノマドワーカー(インターネット環境を活用して場所を問わず働くスタイルを持つ人々)もABWを実践する例といえるでしょう。これらはすべて、働く環境を業務内容に合わせて柔軟に選択するというABWの理念に通じています。

どこでも仕事ができることのすばらしさ

ABWのメリット1:生産性の向上と従業員満足度の向上

ABWのメリットとしてまず挙げられるのは、生産性の向上です。業務内容に応じて最適な環境を選べるため、集中力や効率が自然と高まります。例えば、一人でじっくり取り組みたい作業は自宅で行い、複数人でアイデアを出し合うブレーンストーミングのような会議はコワーキングスペースや社内のカジュアルな会議室を利用する、といった柔軟な選択が可能です。リラックスした雰囲気で気軽に意見を交わす方が、互いにアイデアが乗りやすく、結果として多くの良い発想が生まれる傾向にありますので、筆者はブレーンストーミングを行う際にお茶菓子を用意することもあります。

生産性向上の背景には、従業員満足度の向上があることも見逃せません。自律性や裁量が与えられることでモチベーションが高まり、さらに快適な環境を選べることでストレスも軽減されます。これにより、ワークライフバランスの向上にもつながり、働く人々の幸福度が高まる効果が期待できます。

ABWのメリット2:コスト削減

また、ABWの導入が結果としてコスト削減に寄与したという事例も少なくありません。例えば、全社的にテレワークを推進し、フリーアドレス化を進めた企業では、固定席を廃止し、従業員の人数に応じた席数を大幅に削減することができました。100人の従業員に対して50席のみを用意するといったケースも一般的です。オフィススペースや拠点の削減が進む一方で、集中スペースやリラックススペースなど、業務内容に適したスペースを充実させる企業も増えています。

ABWの導入事例:八尾トーヨー住器株式会社

【図表2】に示すのは、まるでキャンプ場のようにも見える八尾トーヨー住器株式会社の本社「八尾office」の1階にあるコミュニティスペース『恩智の里山』です。このスペースは、元々作業場だった場所を改装したもので、同社が位置する大阪府と奈良県の境、信貴山の麓の自然を再現するというコンセプトで設計されています。壁材には空間内にマイナスイオンを残す仕組みが施され、本物の山中で録音した自然音が再生されるなど、人工的でありながらも自然の心地よさを体感できる環境が整っています。

このような空間は、森林浴と同様にリラックス効果やストレス軽減、思考のリセットをもたらすとされています。さらに、緑や花は免疫力向上にも寄与するといわれており、心身の健康を支える場としても注目されています。都心においても、こうした自然を取り入れたスペースが今後増えていくことを期待したいところです。

ABWで仕事をするときの注意点

従来の固定席型オフィスとは異なり、ABWでは社内外を問わず、それぞれが働きやすい場所で業務を行うため、注意すべき点もいくつかあります。特に、コミュニケーション、勤務管理、そして何より重要なのがセキュリティです。前回のコラム「2024年のテレワーク事情とトレンド」でも「PCを持ち出し可能とする際のセキュリティ対策例」について触れましたが、PCの置き忘れや紛失に加え、作業中ののぞき見対策も重要なポイントとして挙げられます。

のぞき見対策の必要性

のぞき見の問題は固定席型オフィスでも見られた課題ですが、ABWやフリーアドレス環境ではさらに注意が必要です。例えば、以下のようなケースが考えられます:

- 上司のパソコン画面をちらっと見たら、同僚の評価が分かってしまった

- 広報担当者の画面が偶然目に入り、発表前の情報を知ってしまった

社外に漏らしてはいけない情報については多くの企業で厳格な取り扱い規定が設けられていますが、社内情報の管理が個人の裁量に任されているケースはないでしょうか?社内情報の方がセンシティブである場合も少なくありません。

これらは、情報を知られた側も知ってしまった側も困惑する状況を生みます。特にフリーアドレスの場合は、業務内容に応じて適切な席を選ぶことが重要です。例えば、機密性の高い業務を行う場合、大型ディスプレイは便利ですが、覗き見防止のフィルム等がなければ遠くからも画面が見えてしまいます。また、背後や横を人が通る可能性がある場所では、慎重な配慮が必要です。

モバイルワークにおいてものぞき見対策は欠かせません。筆者は、新幹線の車内で見積もりを作成している人をよく目にします。意図的に覗き込んでいるわけではありませんが、営業経験が長かったため、画面に目が行ってしまうことがあります。画面保護フィルターがない場合、顧客名や詳細情報が無防備に見えてしまうことがあり、これでは情報漏洩のリスクが高まります。

セキュリティ向上のためのツール活用

筆者は、固定席で働いている頃から「のぞき見対策」としてPCに保護フィルターを使っていました。新幹線や喫茶店などの外で作業をするとき、その効果を強く感じました。異動後に支給されたPCには保護フィルターが付いていなかったため、セキュリティ対策として自費で購入して取り付けたこともあります。また、社内で人事関連の作業を行う際には、のぞき見を防ぐために人が少ない時間帯や別の部屋を選ぶこともありました。

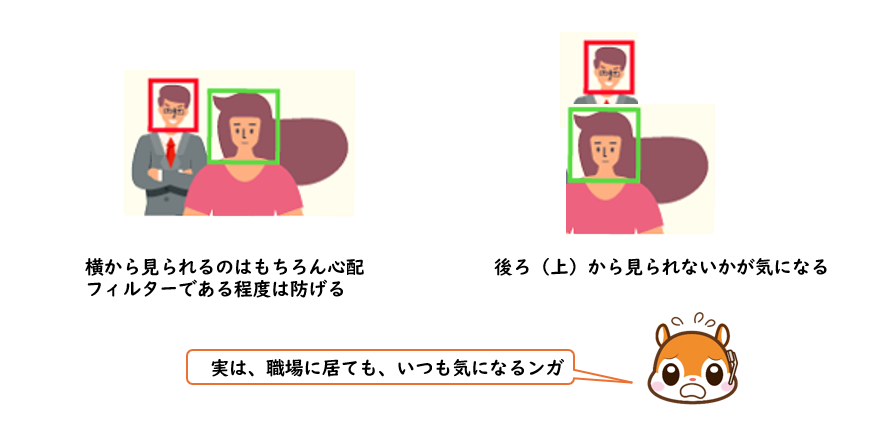

ただし、一般的な保護フィルターには限界があります。左右からの視線は防げても、上からの視線には対応できないことが多いのです。特に筆者のように身長が低いと、上から覗かれるリスクが気になります。また、ノートPCに標準で備わっているフィルター機能でも、後ろに立たれると画面が見えてしまう問題は解決できません。

【図表3】のような不安を取り除くためには、保護フィルターに加えて、のぞき見プロテクターやテレワークサポーターなどの覗き見防止ツールの活用が欠かせません。これらのITツールを積極的に取り入れることで、セキュリティを確保しながら安心して業務を進めることができます。

ABWにおけるセキュリティとリスク管理

ABWでは業務内容や立場に応じてリスクを見極め、対策を講じることが必要です。リスクを低減するために以下のプロセスを取り入れましょう:

ABWの「リスクの洗い出し」と「セキュリティ対策」の例

| 考慮すべきポイント | セキュリティ対策 | ||

|---|---|---|---|

| ツールで解決 | 仕組みで解決 | ルール・組織体制の整備 | |

| データ保護 | 機密データ暗号化 | 重要データを端末に保存しない | |

| デバイス管理 | モバイルデバイス管理(MDM) | 定期的なソフトウェアのアップデート | |

| ネットワークのセキュリティ | VPNを利用し、公共Wi-Fiは利用しない | ||

| のぞき込み | 保護フィルター 覗き見防止ツール(のぞき見プロテクターやテレワークサポーター) |

||

| 従業員教育 | ガイドライン・教育 | ||

-

リスクの洗い出し

定期的に業務内容や働き方に潜むリスクを見直す。

-

ツールや仕組みの導入

リスクを防ぐ技術的な対策を最優先で考える。

-

ルールや組織体制の整備

ツールで防げない部分は、ガイドラインや教育でカバーする。

-

個人の意識向上

自分自身がどのようにリスクを軽減できるかを考え、実践する。

特に昨今では、新しい形態のセキュリティリスクが次々に出現しています。そのため、使用するツールや仕組みの定期的な見直しが不可欠です。サブスクリプション型サービスを活用することで、常に最新のセキュリティ対策を維持できるのも有効です。

快適な働き方が社員と企業の成長を守る

ABWの考え方を取り入れ、「その時の業務内容に応じて、自分に適した場所で快適に働ける」環境が実現することで、個人の成果向上や企業の業績向上につながります。【図表4】は、筆者が2024年後半に実践したABWの一部を示したものです。

ABWはワーケーションに限らず、社内、サテライトオフィス、カフェ、コワーキングスペースなど、さまざまな環境が含まれますが、筆者の場合、特に印象的だったのがワーケーションでした。例えば以下のような体験がありました:

- 富良野の理事会後、各自が延泊して休日を楽しみ、自然と旭川空港に集合して通常通り9時半から業務を開始できたこと

- 鴨川で多様な業種・業態の方の発表を聞き、さらに早朝の海辺ランニングが楽しめたこと

- 北秋田の合宿で組織のミッションやバリューを再確認できたこと

- 家の近所のコワーキングで気分転換をしながら土曜日勤務したこと。(こういう時こそテレワークサポーターで見ていてもらえるといいなあ~と感じました)

快適なワーケーションが実現できた要因には、整った以下環境が大きく影響しています。

- 資料をディスプレイに表示して周囲の目を気にせず発言できる場

- 安定したWi-Fi、適切な温度管理、飲み物、トイレなどの作業環境

- 率直な意見交換が可能な雰囲気

特に、議論が求められる合宿では、活発な意見交換ができる環境が重要です。組織に迷惑をかけないか、自分の発言で誰かを不快にさせないかといった懸念があると、発言の質が低下してしまいます。そのため、リラックスできる雰囲気作りが成功の鍵となります。快適な働き方を実現することで、社員のモチベーションが向上し、結果として企業の業績向上にも寄与することが期待されます。

お客さまの「多様な働き方の実現」をテレワークソリューションでご支援します。

筆者紹介

村田 瑞枝(むらた みずえ)

一般社団法人日本テレワーク協会 事務局長

1991年日本電信電話株式会社入社。人事部人材開発室を経て、マルチメディアビジネス開発部に所属。以降、25年間WEB戦略策定及び実施サポート、システム構築、デジタルマーケティングなどインターネット関連業務に携わる。中小企業診断士。1級ファイナンシャルプランニング技能士。ファイナンシャルプランナー(CFP)、WEB解析士、ロングステイアドバイザー。2020年4月より現職。

関連するソリューション・製品

- テレワーク

- 社員のワークライフバランス向上や、育児・介護と仕事の両立サポートなど、多様な社会課題解決や働き方改革を推進するテレワークが昨今注目されています。政府は企業へのテレワーク導入を推進していますが、実施にあたって課題が発生することも少なくありません。キヤノンITソリューションズはITの力で、企業のテレワーク導入の課題を解決します。

- テレワークサポーター

- 在宅勤務や、サテライトオフィスなどで業務を行うテレワークが、働き方改革の一環として拡大しています。メリットが高く評価される一方で、重要な知財や個人情報などの情報漏えいリスクへの対策も不可欠となります。キヤノンの顔認証技術を用いた常時顔認証とクラウドを用いて、第三者からの、のぞき見・なりすましなどの不正アクセスから重要な情報を守り、企業・勤務者の双方に不安のないテレワーク環境を提供します。

- のぞき見プロテクター

- のぞき見プロテクターは背後からのパソコン画面ののぞき見による情報漏えいを防止するソフトウエアです。プライバシーフィルターでは防ぐことが難しい背後からののぞき見を防ぎ、どんな場所でも安心して働ける環境を提供します。