日本テレワーク協会によるテレワークトレンド解説 【第3回】テレワークで気を付ける事(コミュニケーション編)コラム

公開日:2022年8月25日

テレワークのメリットについて、第1回「テレワークの今」の中で述べさせていただきましたが、新型コロナウィルス感染症対策として急激に導入が進んだこともあり、課題も出てきています。まず、企業規模や業種に関わらずご相談が最も多い、コミュニケーションの課題について考えてみましょう。

コミュニケーションの課題の原因

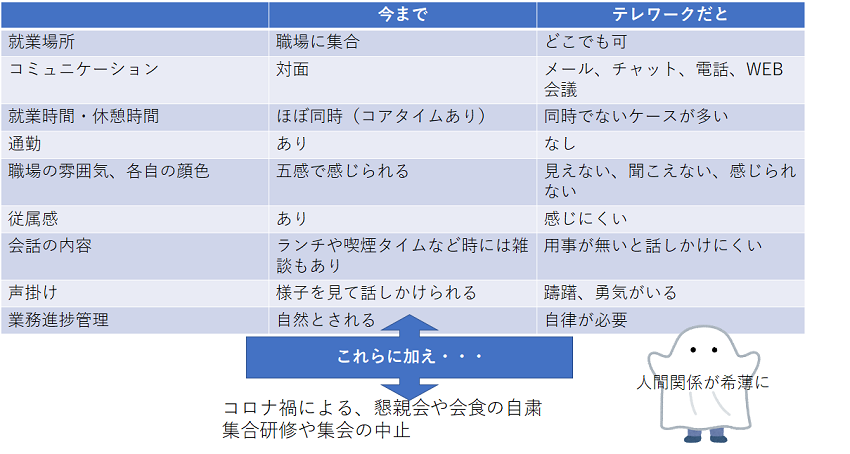

2020年度にテレワークが急激に普及し、2021年に入るとコミュニケーションに関するお問い合わせやセミナーのご要望をいただくようになりました。従来の通勤スタイルにはもう戻らない、という認識が広まった時期でもあります。そもそも、なぜテレワークだとコミュニケーションが取りにくいのでしょうか?【図表1】は、従来の働き方とテレワークでの働き方を比較したものです。ご自分のスタイルに置き換えて考えてみて下さい。見て聞こえて感じ取れたものが画面の向こうの二次元になった、また、声をかけるタイミングを図って雑談をしたりランチに誘ったりできていたものができなくなったといったところでしょうか。これに加えてコロナ禍の影響で歓迎会や集合研修が無くなった点もコミュニケーションが取りにくくなっている要因といえます。

若手社員や入社間もない方にお願いしたいこと

まずは、新入社員の方や転職をされて日が浅い方へのお願いです。テレワークでなくても、(会社や仕事に)慣れるまでに時間を要した、(職場の同僚に)なかなかわかってもらえなかったという経験はございませんか?対面で伝えてもわかってもらえないことがあるのですから、伝えることを遠慮していてはわかってもらえるはずがありません。

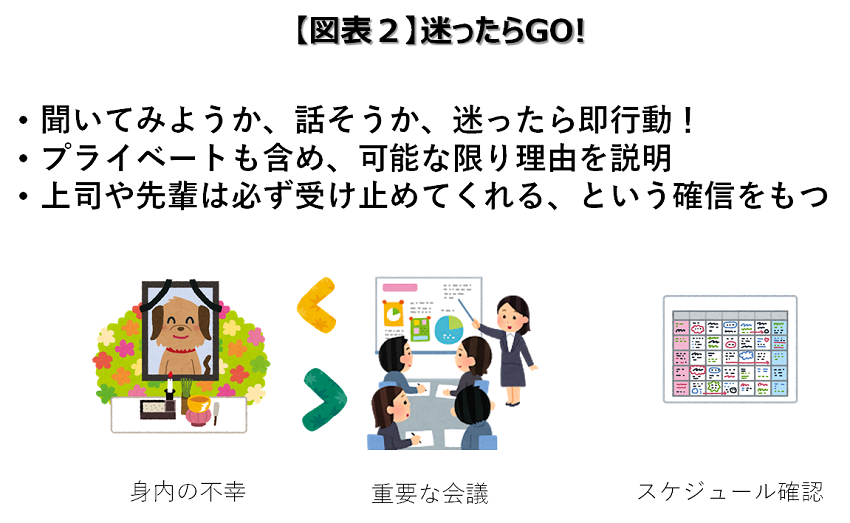

テレワークのコミュニケーションは「迷ったらGO」です。そして、無理のない範囲でプライベートなことも含めお話をしてください。例えば重要な会議の日に身内の不幸が重なってしまったとき、理由を伝えることで、上司にも先輩にも、クライアントにも理解してもらいやすくなります。【図表2】参照

テレワークでのコミュニケーションに関する新入社員向け研修をさせていただいた際に、若手のみなさんが敬語の使い方を気にされていることに、正直驚きました。マネージャーの古株として代弁させていただくと、敬語の使い方よりもコミュニケーションをとってもらうことの方が重要です。伝えにくいことこそ早めに知らせるようにしてください。また、若手のみなさんよりも電話には慣れていますので、緊急の場合等は迷わず電話をかけましょう。重要な商談中は電話には出ませんので、「遠慮なく」とお願いしたいところです。

マネージャーさんにお願いしたいこと

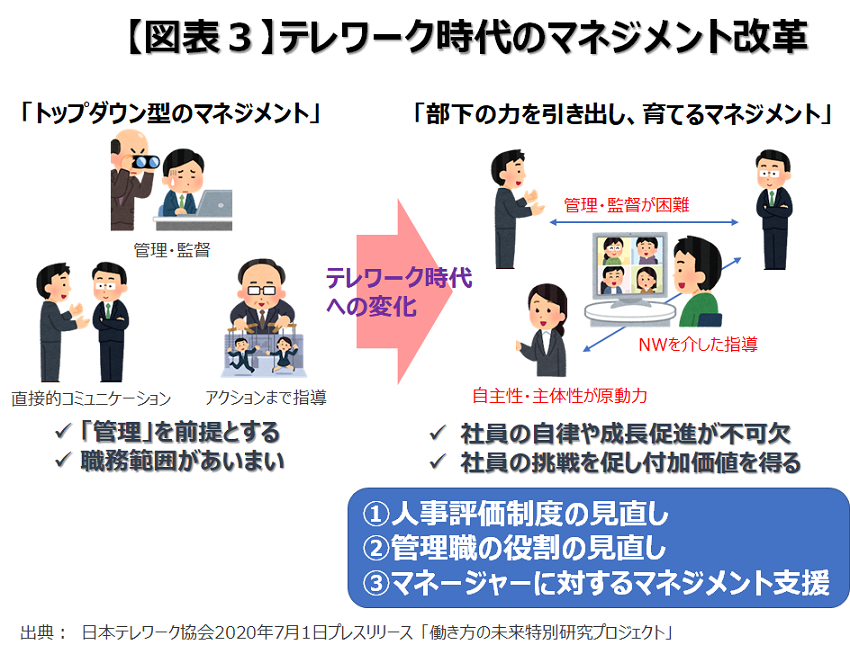

【図表3】は、2020年に日本テレワーク協会が発表した「テレワーク時代のマネジメント改革」を図式化したものです。テレワーク下では、従来のようには管理・監督ができませんので「部下の力を引き出し、育てるマネジメント」が求められます。上司からの指示は「YES」か「はい」の二択だった(笑)筆者のようなマネージャーにとって、大変厳しい時代になりました。一方で、筆者は大変できの悪い社員だったため、バシバシたたいて育ててもらったことを振り返ると、今の若者を気の毒に思う側面もあります。

【図表4】は、良い結果を招いたマネジメントの変遷です。2011年にサッカー女子ワールドカップでなでしこジャパンが優勝した時、「監督の横から目線」という言葉が注目されました。昨今は傾聴や共感等を用いた「サーバント型マネジメント」が良いと言われています。以前は上から指示して動かしていたものが横並びになり、今や下から支えなければならない時代、となってきました。

既に、企業によっては、「自律的に働けない社員には働きにくい会社になる」と宣言されているところもあります。また、ジョブ型などへの移行で役割が明確になると共に副業・兼業が促進されること等で、個人が企業化していくことも想定されます。マネジメントにおいては、目標を共有するのはもちろん、一人一人が何が得意でどのような仕事が向いているのか見極め、業務内容と担当者のマッチングから見直す必要があります。例えば、同じミッションを持つ担当者間で競わせることで成長を促してきたものから、業務をより細かく分析し、得意なところをそれぞれ受け持ってもらうことで最大の効果を生み出せるような組織にしていく等です。そのためにはOne on Oneによる傾聴が不可欠であり、部下の話をしっかり聞いて、仕事の割り振りを考える必要があります。部下が仕事に幸せを感じられたら、それがマネージャーの幸せな働き方に繋がりますし、業績にも反映されていきます。

年代ギャップを認識しよう

テレワークに関する意識は、年代ギャップがもっとも大きいことが明らかです。2020年の最初の緊急事態宣言時からその傾向は顕著でしたが、学生生活もオンライン中心だった新入社員に対し、出勤するのが当たり前というのは通用しません。一方、年配の社員は集合して仕事をしてきた経験が長いため、急に働き方をオンラインに変えることもストレスになります。これが標準、そもそもはこう、という共通認識は無いという前提で、お互いの背景や考え方についてフラットに話し合っていただくことをお勧めします。

例えば、柔道の井上康生監督は、選手から見た監督に対しての壁をできる限り取り除いて、お互いフラットな目線でものが言える環境を作りたい、とOne on Oneのコミュニケーションをとり、実際に成果をあげられました。マネージャーの方は、井上康生監督を目指してみてはいかがでしょうか。

筆者紹介

村田 瑞枝(むらた みずえ) 一般社団法人日本テレワーク協会 事務局長

1991年日本電信電話株式会社入社。人事部人材開発室を経て、マルチメディアビジネス開発部に所属。以降、25年間WEB戦略策定及び実施サポート、システム構築、デジタルマーケティングなどインターネット関連業務に携わる。中小企業診断士。1級ファイナンシャルプランニング技能士。ファイナンシャルプランナー(CFP)、WEB解析士、ロングステイアドバイザー。2020年4月より現職。

関連するソリューション・製品

- テレワーク

- 社員のワークライフバランス向上や、育児・介護と仕事の両立サポートなど、多様な社会課題解決や働き方改革を推進するテレワークが昨今注目されています。政府は企業へのテレワーク導入を推進していますが、実施にあたって課題が発生することも少なくありません。キヤノンITソリューションズはITの力で、企業のテレワーク導入の課題を解決します。

- テレワークサポーター

- 在宅勤務や、サテライトオフィスなどで業務を行うテレワークが、働き方改革の一環として拡大しています。メリットが高く評価される一方で、重要な知財や個人情報などの情報漏えいリスクへの対策も不可欠となります。キヤノンの顔認証技術を用いた常時顔認証とクラウドを用いて、第三者からの、のぞき見・なりすましなどの不正アクセスから重要な情報を守り、企業・勤務者の双方に不安のないテレワーク環境を提供します。

- のぞき見プロテクター

- のぞき見プロテクターは背後からのパソコン画面ののぞき見による情報漏えいを防止するソフトウエアです。プライバシーフィルターでは防ぐことが難しい背後からののぞき見を防ぎ、どんな場所でも安心して働ける環境を提供します。

こちらの記事に関する資料をご提供しています

お申し込み後、ご登録のメールアドレスに資料のダウンロード用URLをご案内いたします。是非お気軽に、お申し込みください。