JD-NET新仕様、どう備える?医薬品業界VANの見直しポイントをわかりやすく整理EDI

2027年、何が変わるのか?現場の“疑問と不安”

「JD-NETのフォーマットが変わるらしい」そんな話が社内に流れてきたのは、ある医薬品メーカーの情報システム部門。ちょうど基幹システムのリプレイスを検討していた最中だっただけに、「またひとつ、ややこしい案件が増えた……」と溜息がこぼれたそうです。

でも、よくよく調べてみると、具体的に「何がどう変わるのか」が見えてこない。JD-NETのサイト情報を見てみても・・・「旧フォーマットはまだ使える」「並行運用」「送信形式はそのまま」「結局、うちのシステムは動くの?」と、モヤモヤばかりが広がってしまう。

こうした不安の声は、けっして一部だけのものではありません。現場で聞こえてくるのは、こんな言葉たちです。

「正直、何が変わるのかよく分からない」

「今のベンダーは仕様変更のことを知っているのだろうか……」

「社内の理解が追いつかなくて、まだ動けていない」

仕様変更と聞くと、つい「完全移行」「今すぐ対応しなければ」というプレッシャーを感じてしまいますが、実際には2025年9月時点で「すぐに使えなくなる」わけではありません。フォーマット変更のリミットまで時間はありますし、並行運用期間も設けられていますので、安心してください。

とはいえ、見落とされがちなのは、「今のシステムのままでも利用できるようだから大丈夫」という誤解。たとえ現行の仕組みが「とりあえず」使えるとしても、それが将来的なコストや手間の増大につながるかもしれないことまでは、あまり意識されていないのが実情です。

JD-NETとは?医薬品業界VANの全体像と新仕様の要点

JD-NET(Japan Drug NETwork)は、医薬品メーカーと卸業者の間でやりとりされるEDIを支える専用のネットワーク(VAN)のことです。

例えばEDIでやり取りされる発注情報や納品データを「荷物」とします。その荷物をどんな形式で、手順で送るかを決めるのが、EDIの仕様となるフォーマットやプロトコルとなります。この荷物を「どう梱包するか」と同じようなものです。

そして、この荷物を相手に届ける役割を担うのがJD-NETなのです。

つまりは「配送業者」のようなもの、と言えばイメージしやすいかもしれません。

何がどう変わる?2027年のJD-NET新仕様

今回のJD-NET仕様変更では、送信方式そのものは変わらないとされています。つまり、通信部分はそのままで、やりとりする「中身」だけが整えられる、というイメージです。

「だから大丈夫」と安心しきるのは、少し早いかもしれません。

-

データ項目の追加と見直しが行われる

卸販売データではロット番号の入力が必須となります。その結果、同じ伝票でもロットごとに行を分けてロット番号を入力しないといけなくなります。これだけでも作業の流れが少し変わりそうですね。

-

データ種別の追加が予定されている

新たに取引データの種類が増える予定です。具体的に何が増えるかは今後明らかになると思いますが、対象業務の範囲がじわじわ広がっていく可能性もありそうです。

-

フォーマットの統一化が目的

桁数や項目の順番など、細かな部分まで業界全体で統一される方向です。目的はもちろん、データのやりとりをスムーズにするためなのですが・・・。

こうした変化があることで、業界全体としては「標準化が進む」というメリットがあります。でもその一方で、現場レベルでは「既存システムとのすり合わせが必要になる」ことが予想されます。

現場に後からじわじわと効いてくる

新旧フォーマットの並行運用の期間は始まっており、完全移行のリミットは2027年11月13日です。「まだ2年もある」と余裕があるように思えます。

しかし、その間にやらなければならないことを考えると、けっして悠長に構えていられる状況ではありません。

たとえば、

- 社内システム部とのフォーマット変換や整形対応

- EDIベンダーとの対応やスケジュールのすり合わせ

- データ項目・種別の追加による月額通信コストの増加リスク

・・・などなど、現場の「いつもの業務」にじわじわと影響を及ぼしてきます。

「大きな問題はなさそう」と思っていても、数ヶ月後には「あれ、思ったよりも対応が大変…」という声が聞こえてくる可能性は十分にあります。

こうした「見えにくい負担」に、どう向き合っていくか。

継続利用できるけど…「運用見直し」の声が広がる背景

2027年の新フォーマット対応に向けて、現行のEDI環境をそのまま使い続けること自体は可能です。フォーマットの並行運用期間も設けられているため、今すぐにEDIが使えなくなるということはありません。

また、今回の変更では通信要件であるプロトコル、回線などが変わるわけではありませんので、「使えなくなる」「非対応になる」などの心配は不要です。

しかし現場では、単に「継続できるかどうか」だけでなく、「この機会に見直した方が良いのでは?」という声が強まっています。その背景には、いくつかの要因があるようです。

「じゃあ今のままでいい」とは言い切れない現実があります。

既存のEDIベンダーを使い続ける選択肢はあります。ですが、その選択肢が最適解かどうかは別の話です。

1. データ量増加によるコスト懸念

ロット番号の必須化や行を分けなくてはいけない等により、同じ伝票でも従来よりデータ件数が増えるケースが出てきます。従量課金型のEDIサービスを利用している企業では、データ件数増加がそのまま毎月の費用上昇につながる懸念があり、コスト最適化の検討が進みやすい要因となっています。

ここで注目されているのが、処理件数やデータ量を柔軟に管理できる「EDIサービス」です。

たとえば当社が提供する「EDI-Master Cloud」では、様々な業界VANとの接続実績を活かして設計しており、従量課金に対する不安を抑えやすい仕組みやサポート体制を備えています。実際に、「データ量の増加が心配」「月額コストの見通しが立ちにくい」といった課題をきっかけに、当社へ相談を寄せてくださる企業が増えています。

2. システム運用の煩雑化

項目数やデータ種別の増加は、システムの設定やフローの調整を必要とします。

- データ管理やエラー検証の工数が増える

- 社内マニュアル更新や説明資料作成に時間がかかる

こうした運用における負荷増加に対し、「設定変更やマスタ管理をベンダーがどこまでサポートしてくれるか・・・」という不安も要因の1つです。

当社の「EDI-Master Cloud」は、変更点を先回りで把握し、必要な更新をサポートできる体制を持っているため、「自社だけで抱え込まなくてもよい」という安心感が相談の増加につながっています。

3. ベンダー対応の“見えにくさ”

「自社のベンダーがどこまで責任を持って対応してくれるのか」という不安は根強いものです。正式な対応方針がまだ示されていない場合、情報システム担当者は「念のため代替案を検討しておきたい」と考え始めます。当社のように、新仕様対応のロードマップや影響範囲を提示するベンダーには、早めの相談が集中しているのが実情です。

4. 将来の更改を見据えて

EDIの仕様変更は今回だけにとどまりません。将来的にも他社フォーマットや業界標準が見直される可能性が高く、「今回の2027年対応を機に、中長期で安定運用できる基盤に切り替えたい」と考える企業が増えています。

「EDI-Master Cloud」はJD-NETの新フォーマットへの対応はもちろん、将来の変更や他社規格の変更にも対応できる設計です。このことにより、長期的に安心できるという点を評価頂き、切り替え相談が増えている状況です。

「今のEDIに不満はない」けど・・・

繰り返しになりますが、今すぐに何かが壊れるわけではありません。

でも、その安心感の裏で見落とされている「変化のサイン」に、今こそ目を向けるタイミングなのかもしれません。

「使えなくなるわけではないから大丈夫」ではなく、

「これを機に、よりよい仕組みにできるかもしれない」。

そんな柔らかい視点で、自社のEDI環境を見直すことが、次の一手につながるはずです。

誰に相談すべきか?先読み提案までできるベンダーの見極め方

現場で起きている問題は決して技術的なものだけではありません。運用面や社内調整、コスト負担など、複数のレイヤーが絡んでいます。だからこそ、「機能面の対応可否」だけでベンダーを選んでしまうと、あとでつまずいてしまうことが少なくありません。

見極めるべきは「対応力」だけじゃない

たとえば、今回のJD-NET新仕様のように、フォーマットが変わる場合。

表面的には「仕様書に沿ってデータ形式を調整するだけ」のように見えるかもしれません。でも実際には、こんな細かなひっかかりが出てくることがあります。

- 想定外のデータ項目が必要になったときに、どこまで柔軟に対応してくれるのか

- 他の取引先が先に新フォーマットへ切り替えた場合、自社の影響範囲をどう判断してくれるか

- 今後も他の仕様変更が起きることを踏まえて、先回りで提案してくれるか

こうした対応は、単なる「技術対応」ではなく、“伴走型”の支援ができるベンダーでないと難しいものです。

業界知識よりも「理解力と提案力」

EDIベンダーを選ぶ際、「うちの業界に詳しいかどうか」を基準にされるケースが多いのが現状。たしかに、ある程度の知識は必要です。ただ、それだけでは足りないこともあります。

今回のように、業界全体でフォーマットが共通化されるような状況では、

「変化を読み取り、それを現場目線でどう提案できるか」

その力こそが、実は問われているのではないでしょうか。

私たちキヤノンITソリューションズは、

お客さまごとの業務や運用の特徴を丁寧に汲み取りながら、

「どうすれば標準的なEDI基盤を無理なく、現場にフィットさせられるか?」を一緒に考えていく。そんなスタンスで、日々お客さまと向き合っております。

JD-NETの新仕様は通過点?

JD-NETの新仕様は、ある意味「ひとつの通過点」にすぎません。今後、ほかの業界規格やEDI標準が変わる可能性も考えれば、自社のEDI環境を「持続可能な形」に整えておくことは、無駄にはなりません。

こうした時に頼れるパートナーの特徴

- 仕様変更を先読みした提案ができる

- 中長期的なスパンでシステム設計を考えられる

- 「わからないことを相談できる」体制が整っている

いま求められているのは、「今すぐに対応可能」なだけでなく、「この先も一緒に考えてくれる存在かどうか?」だと思います。

今すぐできる、自社チェックリストと3つの行動ステップ

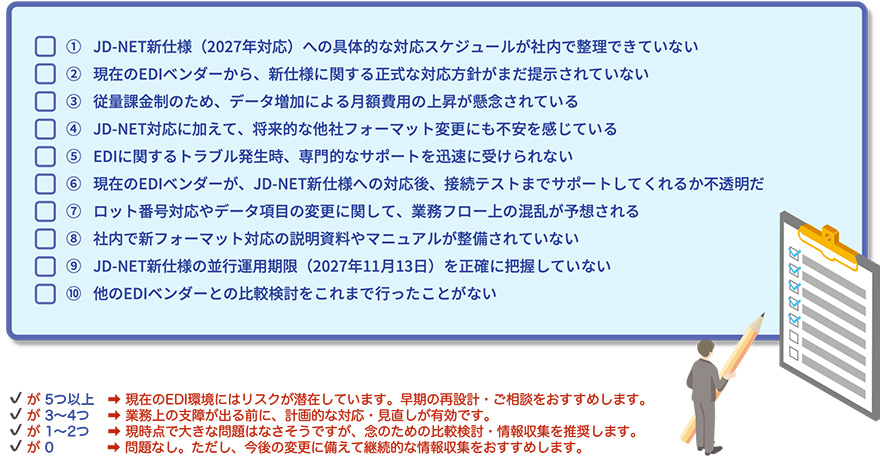

ここまで読み進めて、「うちはどうなんだろう?」と気になった方もいらっしゃるかと思います。そこで自社の状況をサッと確認できるチェックリストをご用意しました。準備が進んでいるのか、遅れているのか。しっかりと「見える化」するだけでも、社内への説明や今後の計画立案がやりやすくなります。

以下の項目に目を通し、いくつ当てはまるかチェックしてみてください。

今すぐできる「3つの行動ステップ」

いかがでしたか?少しでも「うちの会社、大丈夫かな?」と感じられたなら、行動に移すタイミングかもしれません。できるところから、ひとつずつやってみましょう。

このタイミングで確認しておきたい「3つの行動ステップ」をご紹介します。

① ベンダーの動きを確認する

今使っているEDIのベンダーが、JD-NET新仕様に対してどこまで対応するのかを把握しましょう。公式に発表されている方針や対応時期、サポート範囲などをチェックし、社内でも共有しておくと安心です。

② スケジュールを見直す

業務フローやシステムの状況を踏まえ、いつまでに何をする必要があるのかスケジュールを逆算してみましょう。JD-NETの並行運用は2027年11月13日で終了予定です。万が一の遅延や社内調整などに備え、余裕を持ったスケジュール設計が重要となります。万一トラブルが発生した場合のリカバリや検証の時間も確保しやすくなります。

③ 迷いがあれば、早めに相談する

「今の仕組みのままで大丈夫かな…」

「見直すべきかどうか、誰かに意見を聞きたい」

そんな時は、無理にひとりで判断せず、相談のプロに一度話してみるのが近道です。

EDIのことを深く理解しているパートナー企業なら、漠然とした不安も、具体的な行動につなげてくれるはずです。

最後に

「自社の状況を把握し、早めに手を打つこと」が新フォーマットへの対応を成功させる、第一歩となります。キヤノンITソリューションズでも、実際に次のようなご相談が増えています。

- 影響範囲の洗い出し

- 新フォーマット移行後のコスト試算

- 社内説明用の整理資料の準備 など…

JD-NET新仕様は、単なる“技術的な話”にとどまりません。

現場の業務効率や社内の運用体制、そしてコストと、見えにくいところにじわじわ効いてくるからこそ、「今のうちから考える」ことに大きな意味があります。

必要に応じて、外部のサポートを上手に活用しながら、無理なく、確実に準備を進めていきましょう。

関連情報

関連するソリューション

- EDI-Master Cloud

- 通信・変換・ジョブフロー・運用管理機能と各種APIを備え、サーバ不要でEDI機能をクラウド上でご利用いただけるのに加えて、EDI業務運用サービスも提供します。