生徒の学習意欲をさらに高め、教員の働きがいを向上させる!強固な意志で目指す「教育DX日本一」Butterfly Effect Archives 共想共創の歩み

生徒の学習意欲をさらに高め、教員の働きがいを向上させる!強固な意志で目指す「教育DX日本一」Butterfly Effect Archives 共想共創の歩み

公開日:2025年7月11日

キヤノンITソリューションズ株式会社 文教ソリューション事業部 文教ソリューション営業本部 第二営業部 主任 田口 進一郎(以下、本文は敬称略)

「子どもたちの幸せのためだけに学校はある」という理念のもと、生徒一人ひとりの夢に向き合う「夢教育」を実施する学校法人郁文館夢学園。中高一貫のカリキュラムを提供する同校では、「夢教育」に不可欠で、今後学校が生き残るためにもカギとなる「教員の質」向上に取り組んでいます。郁文館には、社会的な課題となっている教員の多忙化問題や、教員の成長を底上げする仕組みの不足といった教員の働きがいに関わるいくつもの課題がありました。これらを解決・改善するため、中学・高校では珍しい人材開発室を設立。教員の働きがいを創出する「デジタルキャンパス化構想」を掲げ、国内において最も高いレベルでDXを達成する「教育DX日本一」を目指すプロジェクトを開始しました。キヤノンITソリューションズ株式会社(以下、キヤノンITS)はその取り組みに参画。土台となるオリジナルシステムを構築しました。今回は、本プロジェクトのメイン担当である人材開発室の藤井 崇史様と榊原 賞様をお招きし、弊社営業担当の田口 進一郎とともにお話をうかがいました。

教育は本来、子どもたちのためにあるもの

貴校の「デジタルキャンパス化構想」の立ち上げから5年が経ちました。これから次のフェーズへ入るというタイミングかと存じますが、本日はあらためて、「夢教育」を軸とした貴校の運営方針や教育DX戦略についてうかがっていきたいと思います。

藤井:郁文館の教育目的は「子どもたちに夢を持たせ、夢を追わせ、夢を叶えさせる」ことで、その目的を達成するために独自の夢教育プログラムを開発し、実践しています。郁文館では「子どもたち一人ひとりが生み出す『素敵な奇跡』」を夢と定義し、夢教育を通じてその夢を見つけることにより、子どもたち一人ひとりが持って生まれた才能や資質という「宝物」を引き出します。そして、本人が努力を重ねながら、その「宝物」に磨きをかけ夢を叶える。その結果、子どもたち一人ひとりが世に役立つ仕事や社会的な役割を成し遂げ、関わる多くの人たちが幸せになるという「素敵な奇跡」が生まれる。そんなストーリーを教育の中で実現しようと挑戦しています。

しかし、多様な生徒一人ひとりに時間をかけて向き合うということは、教員の負荷増大も意味します。さまざまな夢の相談に乗るための幅広い教養や、生徒のやる気を引き出すコーチング力など、より良い指導を実現する能力が教員には求められます。日々の勉強が欠かせない上、「教育のデジタル化」「グローバル人材の育成」など国が進める教育改革にも対応しなければならない。生徒に向き合いたい想いと山積みの業務の板挟みになっているという現実がありました。

私自身も、社会科の教員として教壇に立ち続けていましたが、業務に熱中するあまり以前は連日深夜帰宅という状況でした。「生徒に向き合う時間をもっとつくりたい」という想いと、一方で、「子どもたちのためとはいえ、これは持続可能な働き方ではないな」という問題意識から、最新の技術の導入と活用による働き方改革によって軽減できる負荷があるのではと考えました。そこで、提案したのが「デジタルキャンパス化構想」です。しかし、いきなりDXを押し進めれば、現場が混乱しかねない。まずDXを現場に受け入れてもらうための土台づくりを行いました。2020年に「人材開発室」を立ち上げ、「教職員の働きがいの最大化」をテーマに、郁文館夢学園の教職員が目指す働き方とはどのようなものか、それを実現するためにはどのような改革(DX)が必要なのかを検討しました。

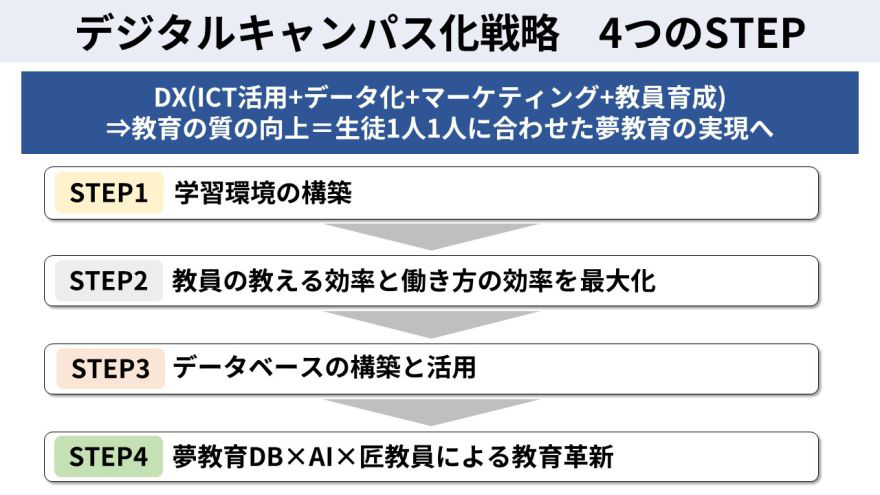

郁文館夢学園が掲げる「デジタルキャンパス化構想」は、「生徒一人ひとりの個性に合わせたオーダーメイドの夢教育」をより高いレベルで行うことを目指した、教育現場のDX戦略です。「夢教育」とは、「社会に関心を持ち、好きで 得意で “ありがとう”が集まる夢 = 仕事 を見つけ その夢の為に必要な力である学力・グローバル力・人間力を身に付けるための教育」と定義しています。私たちは、子どもは“夢を叶えるプロセスの中でこそ、最も成長する”と考えています。そのため、全ての教員が、生徒一人ひとりの夢の実現に向けて、全力でサポートする。そういう姿勢で教育に取り組んでいます。

文字通り一人ひとりに応じたオーダーメイドの教育ですね。ただ、中学生や高校生には、まだ明確な夢を持っていない生徒も多いのではないでしょうか。

藤井:おっしゃるとおりで、本校の生徒たちも入学時には5割以上は「とくに夢がない」と答えます。

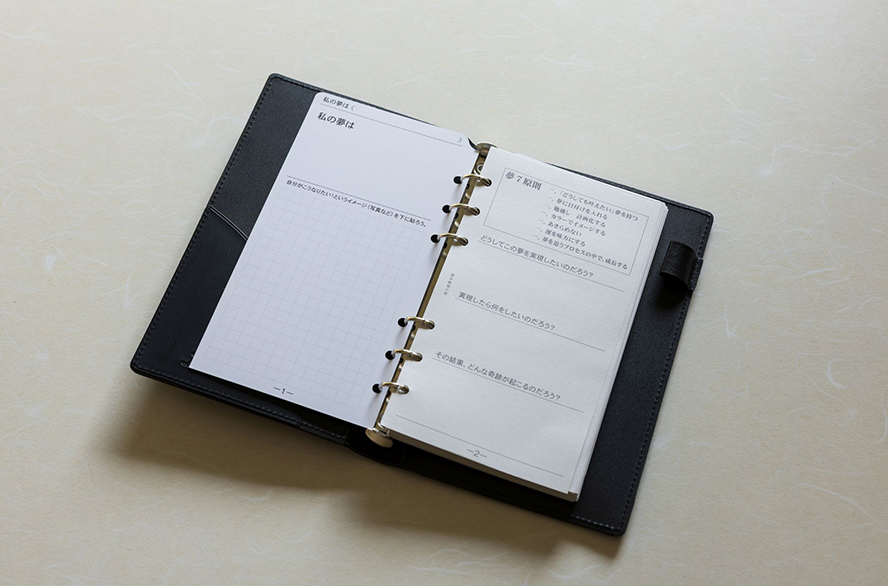

そのため私たちは、外部講師による講演やSDGs教育や探究学習の中に感動体験の機会を多数用意し、夢を見つけるきっかけづくりに力を入れています。また、生徒たちは「夢手帳」というツールを活用しており、この手帳に書かれている「自分の夢」「そこから逆算した年間計画」「ToDoリスト」「日記」をもとに、担任はカウンセリングややる気を引き出すコーチングを行っています。

夢と言っても、具体的な職業である必要はありません。例えば自分はリーダーに向いているとか、人前で話すのが好きだといったことに気づくだけでもいいのです。子どもって何か一つ達成すると自己肯定感が高まり、もっと上の何かを達成したくなる。そうやって成長していくものだと思っています。

本校は教育のゴールとして、「25歳で人生の主人公として輝いている人材を育てる」ことを掲げています。一般的に、中学や高校のゴールは大学入試ですが、実際には社会に出てみないと、自分の向き不向きや本当にやりたいことってわからないですよね。だから私たちは25歳のタイミングでワクワクしている人材を育てることを目標に、そのための人間力、学力、グローバル力を総合的に高めていけるカリキュラムをつくっています。専門的な知識は大学に行って身につけてくれればいい。感動したり、自信をつけたり、問題意識を持ったり、そういった経験をいかに積ませるかに特化した教育を行っています。

教員の働きがいを高めるため人材開発室を設立

人材開発室という部署があるのも、貴校の大きな特徴ですね。たいへんユニークな取り組みだと思うのですが、どのような理由から人材開発室を設立されたのですか。

藤井:まず前提として、郁文館の教職員は「子どもたちの幸せのためだけに学校はある」という教育理念をもとに、子どもたちの幸せにとことん向き合っています。そして、その子どもたちの幸せの根底には子どもたちを支える“教職員の幸せ”があると考えています。教職員の幸せとはすなわち「教職員の働きがい」であると定義し、これらを最大化することを目指した組織が人材開発室です。

私たちが定義する「教職員の働きがい」には三つの要素があります。一つ目は「理念との一体感」です。郁文館には教育理念・教育目的といった独自のミッション・ビジョンがあります。教職員それぞれが自身の持つ志や教育観とこれらとの重なりを感じる中でこそ、仕事への誇りを持って生き生きと、そして自分らしく働くことができると考えます。二つ目は働く教職員たち自身の「成長実感」。人として成長できる喜びを生徒とともに教職員もかみしめることを大切に考えています。教員が成長し続ける中でこそ、生徒は成長していきます。三つ目が「仕事の充実感」です。郁文館では、生徒の幸せにとことん向き合えるという大きなやりがいがあります。これらのやりがいを高めるための環境づくりや風土づくりをさまざまな制度設計や運用を通して行っているのが我々人材開発室です。よって、採用や研修、働き方開発、システム開発など業務範囲は多岐にわたります。

発足のきっかけは、教員として働く中で感じていた問題意識からです。元々、私は学内で探究学習を推進してきたのですが、教員の能力によって生徒の成長が大きく変わる、悪く言えば教員の力が足りないと生徒の可能性を引き出しきれないという現実がありました。その後、自身が管理職となりコーチング研修を実施したり、OJTに力を入れたりと教員の成長を促す努力をしてきましたが、なかなか状況が改善しない。評価制度や働き方改革などもっと人づくりの根幹から関わりたいという想いを持ちました。教員たちにも成長意欲はもちろんあります。その意欲を「生徒の成長」や「生産性の向上」、「評価」などにスムーズにつなげる仕組みを、「人材開発戦略」のもとに整えることができれば、教員の成長が促進されるとともに「働きがい」自体が大きく高まると考えました。

勉強のためさまざまな学校を調べましたが、こういった考えをもとにした仕組みづくり、風土づくりを行っている学校はありませんでした。我々は「夢教育を日本の教育モデルに!」というスローガンのもと、「働きがい日本一の学校」「日本一教員が成長できる学校」をつくろうという想いで、2020年4月に人材開発室を発足しました。

人材開発室として教員の育成を考えたときに、教育DXはどんな役目を果たすのでしょうか。

藤井:教員の働き方改革というと、いかに労働時間を減らすかという文脈で語られることが多いですが、私たちはその先にある教員の働きがいこそが重要だと考えています。そのために教育DXを積極的に活用して業務を効率化し、生徒と向き合える時間を増やして、教員自身の成長実感や、仕事への充実感が得られる職場環境を整えていくことが、人材開発室のミッションだと思っています。

そこから「デジタルキャンパス化構想」へとつながっていったのですね。

藤井:教育DXへの取り組み自体は2015年頃から始めていましたが、それは1人1台端末や大容量通信ネットワークなど、生徒のためのデジタル学習環境の構築が目的でした。「夢教育」では生徒が学外に出て何かを調べたり、ボランティア活動に参加したり、外部の方との接点をつくる学習機会が多く、教育DXとの親和性が高いのです。大人と同じように1人1台の端末があって、メールでやり取りできるとか、家にいても生徒同士でやり取りできる環境は学習効果を増幅してくれるので、生徒の利便性はかなり向上したと思います。

ただし、当時あまり深く考えずにいろいろなシステムを入れたため、教員側から見たときに、情報があちこちに分散して簡単に探し出せないとか、機能の使い方がわからない、入力や転記といった事務作業が煩雑で手間がかかるなど課題が多く、「デジタル化することでかえって忙しくなった」といった不満の声も出ていました。

人材開発室を開設した2020年頃はまさにコロナ禍で、オンライン授業への対応などを進める中、せっかくならこのタイミングで、しっかり本校としての教育DX戦略を考え、きちんと投資をしていこうということで、「デジタルキャンパス化構想」が立ち上がったのです。

「デジタルキャンパス化構想」について、いま一度、お聞かせいただけますか。

榊原:「デジタルキャンパス化構想」では、初期の教育DXの反省点を踏まえ、生徒側ではなく教員の生産性と働きがいに焦点を合わせ、「教える効率と働き方の効率の最大化」を目的にシステム開発をすることとしました。ちょうど校務システムの入れ替え時期だったことも大きな要因です。入力や検索などの作業の無駄をなくすには、校務システムとポータルシステムのスムーズな連携が必須なため、パートナーとなるベンダーさんの選定に際しては、校務システムのソリューション、特にLMS(ラーニングマネージメントシステム)という生徒の学習管理に特化したソリューションや、それ以外にもポートフォリオやポータルといったソリューションを持っていることを第一条件としました 。

校務システムの構築に当たっては、複数のベンダーの中から、当社を選んでいただいたポイントは何でしょうか。

榊原:本校としては、大きなプロジェクトなので、複数の会社に声をかけさせてもらい、慎重にパートナー選びを進めました。多くの会社は、自社のソリューションに本校の業務を当てはめるようなご提案で、私たちが何かこういうことをやりたいというと、「当社のシステムはこういう仕組みなのでそれはできません」という反応でした。そんな中でキヤノンITSは、無理だとかできないということは一切言わずに、どうすればできるのか一緒になって考えて、「じゃあ、こういうふうにやってみましょうか」とアイデアを出してくれたのです。

「教育DX日本一」という想いを一緒にかたちにしていく

プロジェクト開始時に、目標を設定されていましたね。

榊原:じつはこのプロジェクトを立ち上げた際、私たちはより長期的な視点に立ち、一歩先の学校づくりをしようということで「教育DX日本一」という大きな目標を掲げました。私立の一学校がそのようなことを語っても、なかなか本気で相手にはしてくれなかったのですが、キヤノンITSだけは身を乗り出すように真剣に話を聞いてくれたのがうれしかったですね。

田口:校務システムのご相談から「教育DX日本一」にお話が広がっていったとき、当社としてぜひ一緒にその夢の実現をお手伝いしたいと思いました。郁文館夢学園様では、「今はまだない」日本で一番のものをつくろうとしているのだから、自分たちの都合で今あるソリューションを押し付けてはいけない。とにかく貴校のご要望をよく聞いて、そこから新しいものをつくっていこうと、社内のチームで意識を共有して進めていきました。

榊原:とくに最初の要件定義には時間をかけて、週3~4回はキヤノンITSと会議をしていましたよね。現場の教員にもヒアリングしていただき、ポータルシステム、ポートフォリオ、LMSの各機能や校務システム連携、セキュリティの部分まで、システムごとに要件定義をきっちり行ってくださいました。

例えば、「出欠管理を校務システムに連携する」という簡単な機能を入れるだけでも、「出欠簿に出欠を記録し、それを転記する」という事務作業が不要になり、教員はその分生徒と向き合える時間が増えるわけです。このように効率化できる細かい作業を丁寧に確認しながら、仕組みの詳細をキヤノンITSと一緒に詰めていきました。

田口:一番苦労したのは、「今までこういう対応をしていた」という私たちの知識や経験だけでは、期待に応えられないということでした。「できません」という回答はしたくないため、全てにおいて既成事実を取り払って社内で知恵を出し合い、システム開発の担当者が中心となり、毎晩遅くまで打ち合わせをしました。プロジェクトメンバー一丸となって、DX日本一になる土台を一緒につくりたいという思いが強く、総力をあげ向き合っていった感じです。

その結果、マンモス私立大学で導入され高い評価を得ている「In Campus」という大学向けポータルシステムをベースにしながらも、仕組みや機能が全く異なるオリジナルのシステムをつくりあげることになりました。

榊原:キヤノンITSは、どんなに難しい要望にも「無理」と言わないで、どうにかしようと考えてくださいました。システムのことだけでなく、例えば費用面で予算が厳しかったときには、「こんな補助金がありますよ」とわざわざ調べてくれて、申請手続きまで一緒に手伝っていただきました。常にこちらに寄り添って考え、行動してくださる姿勢は、まさにキヤノンITSが掲げる「共想共創」そのもので、パートナーとして共に日本一を目指していける、長くお付き合いしたい会社さんだと日々感じています。

教育DXを活用しようという前向きな文化を育む

「デジタルキャンパス化構想」は、現在STEP2が完了し、効率的な業務システム環境が整った状況です。ここまでの成果とそれに対する現場の方の反応はいかがですか。

藤井:STEP2では、校務システムを含む全ての業務システムを連携し、入り口をポータルシステムに集約しました。出欠席や成績の管理などをデジタルに移行したことで、授業関連だけで年間約4万時間、教員一人当たりで年間約276時間削減できています。教員たちからは、「いろいろな作業がデジタル化されて業務効率が上がった」「時間ができた分を生徒の指導に活かせる」といったポジティブな声を多くもらっています。また、保護者とのやり取りもデジタル化されて、生徒の成績や出欠席情報をスムーズに提供できるようになり、親と教員が生徒のために同じ方向を向いて教育を考えられる体制も整ってきました。総じてよい結果が得られていると思います。

一方で、どうしても揺り戻しは出てきており、システム操作が面倒で紙に戻るようなケースも生じてしまっています。システムを導入して終わりではなく、それをどう運用し活用していくかが大事です。全員がきちんと使って初めてシステムとして意味があるものになるということを理解してもらえるよう、コミュニケーションに努めました。現場の教員が前向きに教育DXに関わりたくなるような環境をどう整えるか、そうした学校の文化をつくることが、人材開発室として今、最も重要な課題だと感じています。

システムを使おうというマインドの醸成が大事なのですね。

藤井:デジタルが苦手な方は、おそらく不安なのだと思います。使ってみたけどうまくいかなかったり、対応に時間がかかったりすると、信用できないからこれまでの紙に戻る。だから使いやすいよう機能の改善や拡充に努めるのはもちろんのこと、何かあったときにスピーディに問題解決できる体制づくりも必要です。その点、キヤノンITSは非常にレスポンスが速く、トラブルにもすぐ対応してくださるので大変助かっています。「今SEさんが対応してくれています」という一言があるだけで、皆さん安心して、次も使おうとチャレンジしてくれるのです。そういう細かい気持ちの部分が意外と大事なのだと思います。

「夢教育」を日本全体の教育モデルにしていきたい

STEP2でシステムの仕組みがほぼ完成したということで、今、キヤノンITSのメンバーも次の段階に向けて、教員の方へのヒアリングを開始しようとしているところです。次のSTEPでは、どのようなことに取り組む計画ですか。

藤井:これからSTEP3の「データベースの構築と活用」ということで、生徒の生活や学習の履歴、面談の記録や指導内容といった教育データをどんどんシステムに蓄積し、それらを深く分析して「夢教育」に活用するフェーズに入っていきたいと考えています。中学も高校も、3年ごとに生徒が入れ替わっていくので、最低3年分のデータが蓄積できれば、指導内容と生徒の成長の相関などを分析できるようになります。

さらに、STEP4の「夢教育データベース×AI×匠教員による教育革新」は、夢教育データベースとAIを組み合わせた、本校の教育DXの未来の展望です。例えば過去の面談記録や生活態度などをAIが分析し、「今この生徒にはこんな声掛けをしてあげるといい」といったアドバイスをしてくれる仕組みができれば、生徒への指導の一部が自動化されて、教員の対応がよりスムーズになります。それは生徒にとっても効果的であり、教員自身の仕事のやりがいにもつながります。もちろん教育においてAIは補助的なものでしかなく、教員自身の指導力が最も重要であることに変わりありません。これからも教員の育成に力を入れて質の向上を図りつつ、上手く役割分担をしながらAIを活用していきたいと考えています。

プロジェクトのゴールは、本校が140周年を迎える2029年に設定しています。それまでに実験的な運用を行い、ノウハウをブラッシュアップして、2029年には完全実用化し、「日本で一番DXを活用して先進的な教育をしている学校」になるというイメージで計画を立てています。

「教育DX日本一」を目指すにあたって、何か指標にしているものはありますか。

藤井:あえて言うなら、病院のシステムでしょうか。最近は患者の情報を共有して複数の医師が協力し合ったり、遠隔地からリアルタイムで診断や治療を行ったりと、病院のシステムが急速に進化しています。医療という決して間違いが許されない世界で、緻密なシステムを積極的に活用しようとする文化はすばらしいですし、教育現場とも通じるものがあるので非常に参考になります。

最後に、今後の目標をお教えください。

藤井:今日本の学校は変わらなければいけないと私たちは強く思っています。

さまざまな教育現場を視察する中で感じたのは、多くの教員が疲弊しているということ。中には民間出身の優秀な人材をトップに据え、独自の働き方改革、教育改革に成功している学校もありましたが、そうした学校でも、トップが変わったりキーパーソンが抜けたりしたら、また旧態依然とした状態に戻ってしまうケースが多い。業務が属人化し、仕組みの構築までできていないのだと思います。学校教育の中心は教員であり、教員が生き生きとやりがいを持って働くためには、サポート制度や給与制度など、学校運営全体のシステム化が必要です。その仕組みをしっかり整え、PDCAサイクルを回し続ける体制までつくることで、初めて改革の永続性が保たれます。そういった観点で考えると、実は「デジタルキャンパス化構想」が目指しているのは単なるデジタル化ではなく、教育のあり方、学校のあり方そのものを根本から変えることだとも考えています。

今、本校が実現しようとしている進化した「夢教育」とそのシステムを、日本の教育の一つのモデルにすることが私たちの目指すゴールです。

田口:キヤノンITSも同じゴールを目指して、今後も貴校の教育DX戦略をサポートしていきたいと思います。

本日はありがとうございました。

お客さまプロフィール

- 会社名

- 学校法人郁文館夢学園

- 所在地

- 東京都文京区向丘2-19-1

- ウェブサイト