果敢に挑戦する「Yes, We Do!」の精神が、日本の製造業を支える世界トップシェアを誇るゴム製品開発メーカーのグローバル市場でのさらなる成長をサポートButterfly Effect Archives 共想共創の歩み

果敢に挑戦する「Yes, We Do!」の精神が、日本の製造業を支える世界トップシェアを誇るゴム製品開発メーカーのグローバル市場でのさらなる成長をサポートButterfly Effect Archives 共想共創の歩み

公開日:2025年4月3日

-

※

CASE:自動車業界の未来を担う重要な4つの領域の頭文字から作られた言葉で、Connected(コネクテッド)、Autonomous(自動運転)、Shared & Services(シェアリング・サービス)、Electric(電動化)を指します。

グローバルな自動車市場で注目すべき 国・地域によって異なるEV化の動き

世界で高シェアを誇る製品を数多く手掛けていらっしゃいますが、改めて貴社の事業内容と、最近のビジネス環境の変化についてお教えください。

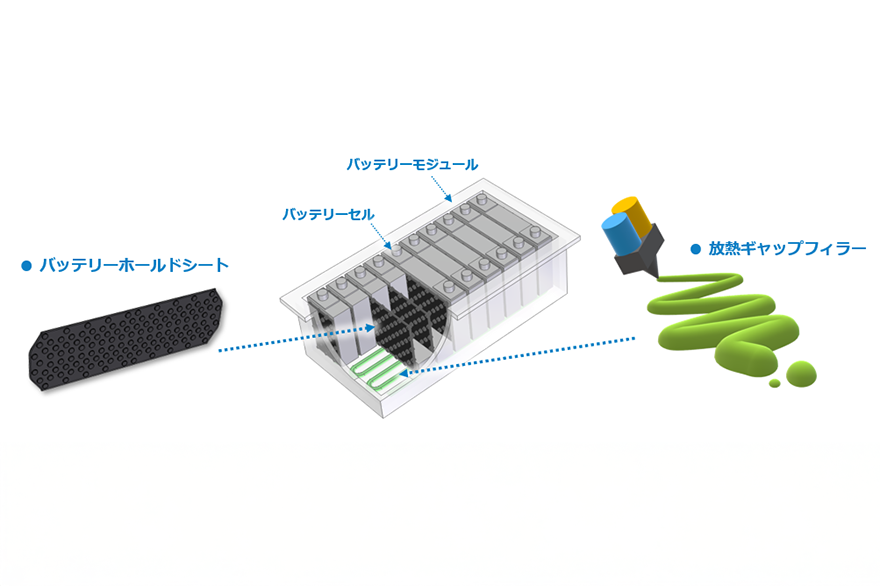

当社はゴム材料をはじめとした高分子材料の配合技術や表面改質技術に強みを持つ会社で、ワイパーブレードラバーやブレーキ用シールをはじめとする「機能品事業」、車や鉄道、建設・産業機械など多分野に使用される「防振事業」、再生医療関連の「ライフサイエンス事業」などの事業を柱としています。海外展開については、主に日本の自動車メーカーやTier1の部品メーカーが進出している先に拠点を設置。地産地消で製品を提供するかたちを基本とし、1983年のタイフコク株式会社の設立を皮切りに、現在海外8カ国に15拠点があります。

自動車業界は今、電動化や自動運転といった次世代技術が台頭し、大きな変革期を迎えています。とくにここ数年で激変したのが中国。中国企業によるEV化の動きが急加速しており、日本の自動車メーカーや部品メーカーは中国市場での販売に苦戦を強いられ、当社もその影響を受けています。ただ主力製品のワイパーブレードラバーをはじめとして、設計に関わる上流工程から包括的なソリューションを提供することによって、中国企業の自動車・部品メーカーに対する販路も拡大しています。

一方、グローバル市場全体に目を向けると、欧米ではEV化の勢いがやや鈍化しています。また、インドやインドネシアといった経済成⾧を遂げている地域では、まだまだ内燃機関の部品の需要が増えると見込まれることから、EV化だけに傾注するのではなく、それぞれの国・地域に合った製品展開を行っていくことが重要だと考えています。(大城様)

業界を取り巻く環境が大きく変化する中で、貴社はどのような経営方針を打ち立てていらっしゃるのですか。

私どもはこの時代の変化を、自分たちも大きく変化し成⾧するチャンスだととらえています。そのため2021-23年度の前中期経営計画では「“共創活動”によるビジネス革新」を掲げました。創業時から続くスローガン「Yes, We Do!」の精神で、社員全員が失敗を恐れず新しいことに挑戦し、図面にあるものをただつくるのではなく、設計段階からお客さまの開発に寄り添い、共に商品を世に出していくようなビジネスをめざしていこうというものです。今回進めている基幹システムの刷新は、その土台づくりとなるキープロジェクトという位置づけです。

2023年6月に策定した新中期経営計画2026では、「既存事業の強化」と「成⾧事業・新事業の拡大」によって、時代の変化の中で成⾧を続けることとしています。当社では自社の材料に特化した高精度なシミュレーション技術を確立しており、既存事業についてはそれを強みとして設計開発段階から高付加価値なソリューションを提供し、差別化を図っていくことに重点を置いています。また、成⾧事業・新事業に関しては、自動運転やEV化に関連するCASE製品、自動車以外の製品としてインダストリアル関係、ライフサイエンスなどの研究開発にバランス良く注力し、拡大を推し進めているところです。(大城様)

「共想共創カンパニー」としてキヤノンITソリューションズがめざすもの

「共想共創カンパニー」を掲げた想いについて教えてください。

大城社⾧のお話を伺っていて、貴社のめざす方向性には、当社が掲げる「共想共創カンパニー」の考え方と共通する部分が多分にあると改めて感じました。これからのB to Bビジネスでは、できるかぎりお客さまの意思決定の上流工程から関わり、その想いに寄り添った関係性を構築することで、製品やサービスの付加価値を高めていくことが重要だと考えています。

当社は2020年に、2025年を見据えた「VISION2025」を打ち出し、そのキーメッセージが「先進ICTと元気な社員で未来を拓く“共想共創カンパニー”」です。通常、システム開発というとお客さまからビジネスの課題やITの要件を伺い、そこから伴走するというイメージがあります。しかし当社は、もう少し踏み込んで、もっと前の段階から寄り添い、同じ目線で課題について考え、お客さまのありたい姿を一緒に実現していきたいと考えているため、「共に想う」の「共想」という言葉を盛り込みました。

「共想共創カンパニー」には、3つの事業モデルがあり、1つ目が、プロジェクトの立ち上げ前からお客さまと一緒に考えてシステムをつくり上げる「システムインテグレーションモデル」です。2つ目が、これまでのシステムインテグレーションの経験を生かしてお客さまや業種・業界共通の課題を炙り出し、それに適応した使い勝手の良いサービスを提供する「サービス提供モデル」。そして最後が、お客さまがめざしている方向を見定め、ITだけでなくビジネスも一緒に考える「ビジネス共想モデル」です。そこまで踏み込めれば、ITパートナーというよりもビジネスパートナーとして当社も成⾧できるのではないかという思いを込め、これら3つの事業モデルを定義付けました。「共想共創カンパニー」という言葉と3つの事業モデルを社内で共有することによって、会社としての方向性を明確にできたと思います。(金澤)

現場に深く入り込み、システムだけでなく日々の業務フローの課題まで一緒に考えてくれた

基幹システム刷新プロジェクトのパートナーとして、キヤノンITSを選ばれた理由をお教えください。

少し背景をお話しすると、当社は経営計画の中で「中⾧期における飛躍的な成⾧」を掲げているのですが、私は既存の基幹システムのままでは、この先、大きな成⾧はできないと感じていました。既存の基幹システムは古く、また各部署において固有の部分最適化が進み、属人的なシステムがあらゆるところにありました。システムの改修も難しく、人が変わるともうその作業ができないといったことが生じていたのです。(大城様)

システムの部分最適化や属人化は、日本の多くの製造業が直面している問題だと思います。日本の製造業は、戦後から続く現場の改善活動によって強くなってきましたが、皮肉なことに各部署での改善活動が盛んであればあるほど、個別のシステム改修によって部分最適化が進みました。結果的に複雑で扱いにくいシステムになってしまうという弊害が起きました。(金澤)

おっしゃる通りです。当社も今後事業を成⾧させていく過程において、思い切って基幹システムを刷新して標準化しないかぎり、将来を見据えた改革はできないという危機感がありました。そこでまず生産・販売管理システムの見直しから始めようと、キヤノンITSさんにお声がけしたのです。

この時、普通のベンダーであればすぐに定型的な見積もりを出してくると思うのですが、キヤノンITSさんの場合は少し違っていました。担当のエンジニアの方たちが3カ月ほど前から自発的に各現場に赴かれ、システムだけでなく業務内容まで含めた課題抽出や現状分析を行い、当社も納得のいくような課題解決案をいくつも出してこられたのです。そこまでやってくれた会社は初めてだったので、正直、驚きました。本当に当社のことを考えてくれていることを実感し、ぜひ基幹システム全体の刷新をお任せしようと決断したのです。(大城様)

確かに、最初にご相談いただいた時は、生産・販売管理システムを何とかしたいというお話でした。それでうちの担当メンバーが現場に入って生の声をお聴きし、少し思い切って「こういう方向性はどうでしょうか」といろいろ提案したところ、それを高く評価していただき、基幹システム全体に当社のソリューションが採用されることになったと記憶しています。こうして深くお付き合いすることで関係が強くなり、貴社のこれから先の未来を、ITの領域で一緒に考えさせていただく立場になれたことは大変光栄で、まさに我々がめざす「共想共創カンパニー」としての理想的な取り組みだと感じています。(金澤)

日本の製造業のプライドをかけて大胆な基幹システムの刷新に挑む

基盤システムの位置づけ・役割とその構築について教えてください。

ご存じの通りプロジェクトの第1ステップは、生産・販売管理の新システムを国内5つの工場に同時に導入するという大規模なものでした。これほどの規模の生産・販売管理システムを全工場一斉に刷新するというのは、普通に考えてかなり無謀な挑戦です。そのため、この取り組みが極めて重要な全社的プロジェクトであることを経営者メッセージとして全従業員に発信し、トップダウンでプロジェクトを推し進めました。

製造現場は部分最適化された既存システムを使い慣れているので、新システムへの抵抗や混乱が起きることも予想されました。そこで、あえて各部署からエース級のキーマンを選出してプロジェクトに入ってもらい、キヤノンITSさんと当社の情報システム部門で、標準化の目的を詳細に説明しました。

新システムの導入にあたっては、このキーマンたちが現場との架け橋になってくれたことで、スムーズに運用を開始できたと感じています。彼らは当社をどうにかして良い方向に持っていきたいという想いを強く持っているので、「システムの刷新を通じて会社を大きく変えていく」という考えをよく理解し、率先して現場の士気を高めてくれました。(大城様)

キーマンと言われる方たちは現場の業務にとって欠かせない存在ですから、会社としてはあまりシステム構築という別の業務に関わらせたくないのが本音だと思います。ただ、まわりから信頼されているリーダーシップのある人でないと現場の声をまとめられませんし、逆に現場を説得できません。だから貴社が、そういう方たちをプロジェクトに参画させると決断されたことは、大きな成功要因だったと捉えています。(金澤)

それともう1つ、キヤノンITSさんが常に現場で一緒に考え、汗を流してくれたことが非常に大きな力となりました。単なるイエスマンではなく、時には私どもの言うことに対して、「それで本当によろしいですか、こうした方が良くなるのではないでしょうか」と鋭いご指摘をいただくこともあって、お互いに刺激し合いながらシステムを良い方向につくり上げていくことができました。(大城様)

第1ステップが始まるキックオフの時、貴社のプロジェクトリーダーの方がメンバー全員を前にして、「このままでは日本の製造業はダメになってしまう。このIT改革で失われた30年を取り戻し、日本の製造業の意地を世界に見せつけよう」と熱い想いを語られたと聞いています。それを聞いて当社の担当者も胸を強く打たれ、「自分たちはただ単にシステムをつくるのではなく、フコク様と一緒に日本の製造業の未来に貢献するのだ」という気概を持ったと言っていました。(金澤)

システムの標準化とデータの共通化はグローバル戦略の重要なカギになる

基幹システムを標準化することでどのような効果を期待されていますか。

第1ステップの生産・販売管理システムの構築はすでに終了し、2023年7月から本稼働しています。システムが標準化されたことで業務の効率が良くなり、製品の棚卸しに関しても少ない時間で正確にできるようになったという声が現場からも届いており、すでに効果が出始めているようです。システムを標準化すると、例えば人のローテーションもできますし、製品の製造を別の工場に移管することも容易になります。全社的に何かを変える際も標準化したシステムなら一元的な変更で済むため、すべてにおいて効率的になると思っています。

現在、第2ステップとして在庫管理、原価計算システムなどの刷新をキヤノンITSさんと共に進めています。最終的には原価管理に関しても、すべての工場のデータをいつでも経営陣が見られるようなシステムを構築し、ビジネス環境の変化にスピーディに対応する、データドリブン経営に役立てていきたいと考えています。(大城様)

今のところ新システムは国内拠点のみに展開されていますが、今後海外拠点のシステムも標準化をされていかれるのでしょうか。

海外は国・地域によって事情も異なるので、日本と全く同じシステムを入れるのは難しいと思います。ただ将来に向けて、少なくとも生産・販売管理、在庫、製品の構成部品など基本となる重要なデータは海外でも共通化し、全体の集計や原価管理などに即座に対応できるかたちにしていく必要があります。

グローバル拠点は15カ所ありますが、今後、国・地域の情勢や市場の状況によって製品をどこかに集約したり、別の工場へ移管したりすることは十分にあり得ます。例えば中国でつくっていたものをタイに持っていった時に、元の原価システムのデータが全く使えないということでは困ってしまいます。また、ある日突然に材料が現地調達できなくなる可能性もあるので、BCPの観点からもデータの共通化は重要だと考えています。(大城様)

グローバルなビジネスをサポートさせていただくことはわれわれにとってもビジネスの幅が広がるありがたい機会です。当社が単独でできないところは協力会社の力も借りながら、万全なサポートをしていきたいと思っています。(金澤)

あらゆる願いを感動に変えるために

今回の基幹システム刷新プロジェクトを通して、キヤノンITSにどのような印象を持たれていますか。

プロジェクトの開始から5年ほどご一緒してきて、キヤノンITSさんが仕事に向き合う姿勢に、先ほどおっしゃっていた「共想共創」の精神をいつも感じています。いい意味でビジネスライクでないと言いますか、今では単なるベンダーというより、共に戦い、何でも相談し合えるパートナーという存在です。

とくに印象深かったのが、生産・販売管理の新システムがカットオーバーした時のことです。さすがに最初は現場が混乱して、細かいトラブルもいくつかありました。上尾工場にプロジェクト本部を置いていたのですが、キヤノンITSさんはそこに1カ月間くらい缶詰になって、朝から晩までずっと一緒に対応してくださいました。初期の段階で近くにいてくれたおかげで、トラブルもすぐに解消できて、安定稼働が早めに実現できたことは今も感謝しています。

この先もプロジェクトは続くので、キヤノンITSさんとは⾧いお付き合いになります。これから本格化する第2ステップは原価管理が中心になっており、経営陣としても一番重要なところだと考えています。原価管理がしっかりしていれば、今後のグローバル展開を含めて重要なデータの指針となりますので、ぜひ完成に向けて引き続きご協力をお願いします。(大城様)

ありがたいお言葉をいただき、これからもますます貴社のために全力を尽くしていきたいという気持ちでいっぱいです。私のほうからのお願いとしては、時には難しいボールも遠慮なく投げていただきたいということです。「これはキヤノンITSには難しくてできないだろう」というぐらいのことをぶつけてきていただき、われわれもそれにチャレンジして成⾧できると考えています。(金澤)

最後になりますが、これから貴社が会社としてめざす方向性と、主力製品であるワイパーブレードラバーの展望をお聞かせください。

当社には「あらゆる願いを感動に変える」というミッションがあって、私はこれをとても気に入っています。何も考えずに仕事をこなすだけでは、誰も感動はしてくれません。お客さまから言われたことをただやるのではなく、お客さまが本当に喜ぶようなことを一所懸命に考えて提案する。社内でも同じで、次の人が少しでも楽になるような仕事を考えて後工程の人にバトンタッチする。全従業員がこうした姿勢で仕事に臨んでいれば、今後どのように環境が新しく変わっていっても、皆さまから「あったらいいな」と思っていただける企業になっていけるのではないかと思っています。

おかげさまでワイパーブレードラバーのメーカーとしては、国内外共にトップを走り続けています。現在、国内シェア90%、世界シェアは約50%となっていますが、将来的には世界シェアを60%、70%と上げていくことを目標としています。

現場で求められる究極のワイパーブレードラバーとは、どんな環境でも「きれいに、永く、静かに拭く」ものです。ただ最近はそこに、環境に優しいという要素がプラスされています。現在、当社では天然由来の素材を使ったカーボンニュートラルなワイパーブレードラバーを開発しており、ほぼ通常のものと同じレベルの性能が出せるところまで来ています。今後の課題として何とかコストを下げることができれば、世界シェアをかなり獲得できるのではないかと思っています。(大城様)

それはすばらしいチャレンジですね。われわれも共に想い、共に創るパートナーとして、ITの分野から貴社をしっかりとサポートし、究極のワイパーブレードラバーによる世界シェアアップ実現のお力になりたいと思います。

本日はありがとうございました。(金澤)

お客さまプロフィール

- 会社名

- 株式会社フコク

- 本社所在地

- 埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目1-1