“共想共創カンパニー”の源泉

VISION2025

「私たちのDNA」をベースに「未来」をめざす

キヤノンITソリューションズは今、2025年を見据えて策定された「VISION2025」を推進しています。このビジョンでは「先進ICTと元気な社員で未来を拓く“共想共創カンパニー”」を掲げ、新しいICT企業へのステージアップをめざしています。2025年、私たちのお客さまのビジネスは大きく変貌していることでしょう。

企業を取り巻く環境変化は激しさを増しており、市場における競争は熾烈化しています。企業にとって新たな価値づくりは切実な課題。そのための有力な手段がデジタルです。産業分野を問わず、多くの企業がDXへの取り組みを本格化させています。

こうした中で、デジタルの価値を提供するICT企業への期待は一層高まっています。私たちはその期待に応え、お客さまの生産性向上や新サービス創造、そしてDXの実現をサポートしたいと考えています。

お客さまに一層の価値を提供するためには、私たち自身の能力強化はもちろん、確かなビジョンと戦略が欠かせません。VISION2025で「未来」の姿を示すにあたって、私たちはまず、自分たちの「過去」と「現在」を見つめ直しました。その上で、あらためて定義したのが「私たちのDNA」「大切にしている7つのこと」です。

「お客さまに寄り添う心」「先進技術への挑戦魂」「最後までやり抜く胆力」という私たちのDNAは、当社の長い歴史の中で培われてきた中核的な価値です。

「VISION2025」の根幹となるもの

私たちのDNA

お客さまに寄り添う心

先進技術への挑戦魂

最後までやりきる胆力

大切にしている7つのこと

- 「企業課題」と「社会の困りごと」を、私たちのお客さまと、考えます

- お客さまを深く理解し、お客さまも気づいていない課題に、着目します

- お客さまの「こんなこと、できたらいいのに」を、共に考え、カタチにします

- さまざまなパートナーと共に、グローバルに通用する知見と技術を、磨きます

- 最適なICTソリューションで、お客さまの期待を、超えます

- お客さまの発展のために、共に歩みます

- 社員の挑戦と成長、そして幸せを、大切にします

「大切にしている7つのこと」と3つの事業モデル

私たちの事業にはいくつもの源流があり、それらが合流して今日のキヤノンITソリューションズが形づくられています。製造業のシステムユーザーとしての役割、精密機器メーカーと共に製品開発を進めた経験、独立系システムインテグレーターとして培われた気風。バックグラウンドの異なる者が集まり、多様性を受け入れ、それを強みにすることで当社は成長してきました。

こうした歴史や文化の中で、私たちの価値観や信条が育まれました。それが、大切にしている7つのことです。

私たちは私たちのDNA、大切にしている7つのことを念頭に置きながら、共想共創カンパニーへの道を歩んでいきたいと考えています。お客さまの課題や社会の困りごとに「想い」を寄せ、お客さまやパートナーと共に未来を描く。そして、お客さまのビジョンの実現、社会課題解決に向けて「共創」する。その途上に待ち受けるであろう困難を1つ1つ乗り越えながら、2025年に設定したゴールをめざします。

「お客さまの想い」への共感を起点とする共想共創カンパニーは、3つの事業モデルにより構成されます。「システムインテグレーションモデル」と「サービス提供モデル」、新たに取り組み始めた「ビジネス共創モデル」です。

システムインテグレーションモデルでは、お客さまの戦略や課題認識を十分に理解した上で、構想・企画段階から参画し設計・構築・運用までニーズに合わせた最適なシステムを提供します。これは、長年取り組んできた事業モデルの発展形といえるでしょう。

サービス提供モデルは、業界・業種・業務に共通する課題を解決するための各種ICTサービスで構成されます。各部門が培った技術を組み合わせて新サービスを開発することもあれば、お客さまと共に構築したシステムをベースに汎用サービスを生み出す場合も考えられます。いずれにしても、よりよいサービス、高い価値を実現するサービスを生み出すためには、業界や業種、業務への深い理解と洞察は欠かせません。

ビジネス共創モデルは大きなチャレンジです。お客さまのビジネス環境や戦略に関する「想い」を共有した上で、新たなビジネスやサービスの立ち上げに伴走する。そのためには深い信頼や共感のみならず、高度な能力とスキルも要求されます。私たちの強みである“現場感”を生かした提案ができるかどうかが、このモデルを成功させるためのカギです。

2025年のありたい姿

共想共創カンパニーとは

お客さまの価値創出に伴走する

3つの事業モデルを相互に連携させながら、それぞれの価値最大化をめざすためには、私たち自身を変革する必要があります。その柱となる方向性は「戦略志向で事業モデルの転換に挑戦する」「お客さまとの信頼関係を深める」「社員と会社の絆を強める」の3つです。そこで、新しいモデルへのリソースシフトなど具体的な施策に取り組んでいます。

以前から、私たちは業種別やクロスインダストリーのソリューション、ITプラットフォームサービス、それらを支える要素技術の強みを磨いてきました。今後はこれまで培った強みを生かしながら企業のデジタライゼーション、デジタルデータ利活用、UI/UX強化や開発効率向上などの開発革新にも注力して事業モデルの転換を推進します。

そのために、「先進ICT技術」「革新的なサービスや商品の開発」「社員やパートナー」への投資を強化しています。とりわけ重要なのが人材の獲得・育成に向けた投資です。ビジネス共創モデルの分野では、2025年に2021年比5倍の人材育成を目標とし、具体的なトレーニングプログラムを整備。サービス提供モデルでも人材の育成プログラムをスタートさせました。

同時に、研究開発にも注力しています。最近では、AIを搭載した新サービスなども提供しており、お客さまから高い評価を得ています。こうした動きをさらに加速させ、新たな価値を創造しお客さまや社会の課題解決につなげる。そのための要素技術開発にも、積極的に取り組んでいます。

今、多くの企業はDXを積極的に推進しようとしています。この動きは、長く続くトレンドだと考えられます。このような変化の時代、私たちはお客さまの変革を強力にサポートし、その価値創出に伴走していきたいと考えています。

VISION2025に向けた人材育成戦略と認定制度の展開

キヤノンITソリューションズが長期ビジョン「VISION2025」をスタートしたのは、2020年です。人材育成の取り組みが強化されたのは、それ以前の2010年代半ばから。以後、人材育成活動は着実に拡充されてきました。

「私たち総務人事本部にとって、人材の獲得と育成は最大のテーマです。その重要性は近年さらに高まっています。人事における育成の取り組みが本格化する中で、人材育成を極めて重視するVISION2025が示されました。経営と人事のベクトルが収斂し、その整合性がより明確に示されたと感じています」と語るのは、キヤノンITソリューションズ 上席執行役員 総務人事本部長の家村元博です。

具体的な施策として、まず認定プロジェクトマネージャ、認定スペシャリストという2つの制度を導入しました。

認定プロジェクトマネージャ制度は2014年にスタートし、 22年までに26人が認定されました。また、高度IT人材やハイエンドプレーヤーを対象とする認定スペシャリスト制度は2020年に始まり、今までに11人が認定を受けています。いずれも、優れた知見とスキルを持つプロフェッショナルが、社内プロセスを経て審査、認定されます。

「この制度は、若手・中堅の目標となるプロジェクトマネージャ/スペシャリスト像を明示することが大きな狙いです。認定者には社内外での情報発信、教育・採用活動への協力なども期待されています。こうした活動を通じて、業界におけるプレゼンス向上に貢献してもらいたいと考えています」とキヤノンITソリューションズ 総務人事本部 人材開発部長 常田博之は話します。

上席執行役員

総務人事本部長

家村 元博

Motohiro Iemura

総務人事本部

人材開発部長

常田 博之

Hiroyuki Tsuneda

競争力を左右する優秀人材の成長を支援

VISION2025で示された3つの事業モデルをそれぞれ支える人材の育成も大きなテーマです。「システムインテグレーションモデル」では以前から取り組んでいる施策がありますが、さらに拡充する方向で準備が進められています。ここでは、「ビジネス共創モデル」と「サービス提供モデル」の成長をドライブする人材の育成について説明しましょう。

ビジネス共創人材にフォーカスした育成カリキュラムは2021年に始まりました。

「お客さまとの信頼関係をベースに、そのビジネス環境を理解した上で真の課題を探り、その課題の解決策を提示する。さらに、その解決策にシステム開発が含まれるのであればその実行までサポートするのが、ビジネス共創モデルがめざす姿です。こうしたプロセスに伴走するビジネス共創人材には、ビジネススキルと技術的な知見の両面が高い水準で必要となります。また、お客さまの経営層と対等に話すことができる知識やコミュニケーション能力も求められます」(常田)

半年間の学習フェーズでさまざまな知識を習得し、その後、ビジネスイノベーション推進センターでの半年間の実践フェーズで実案件に参画して経験を積む。こうして1年をかけてビジネス共創人材が育成されます。現時点で8人がこのカリキュラムを終え、6人が実施中です。

次に、サービス提供モデルを担うのがサービス創造人材です。育成対象メンバーは事業構想大学院大学のカリキュラムに参画して、テーマの選定やサービスの立ち上げ方、計画書づくりなどのノウハウを習得し、最終段階で社内でのサービスビジネス構想計画発表会に臨みます。すでに16人がこのプロセスを終えて、各事業部門で活躍しています。現在、次期メンバーの16人がカリキュラムに取り組んでいます。

サービス提供モデルを拡充し、お客さまの課題解決につながるサービス事業を増やしていくため、当社としてはサービス創造人材の育成をさらに加速する考えです。

「人材育成はお客さまとのエンゲージメント強化、社員とのエンゲージメント強化という経営の方針とも密接に関係しています。お客さまとの関係構築には、現場でそれを担う優秀な人材が欠かせません。また、さまざまな育成活動は社員のキャリア構築を支える取り組みでもあります」と家村は語ります。

当社の競争力を左右する重要な要素が人材です。キヤノンITソリューションズは人材育成を通じて、お客さまと社会に提供する価値の最大化をめざしています。

研究の蓄積、現場感覚を持つ研究者に強み

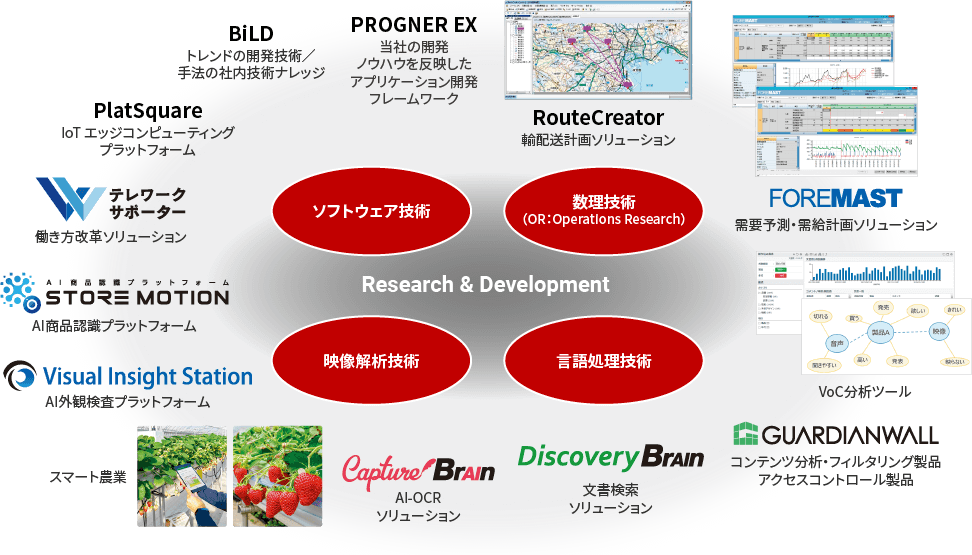

一方、技術面でVISION2025実現を支えるキヤノンITソリューションズのR&D本部は、主として4つの技術領域で活動を続けてきました。ソフトウェア技術、数理技術、映像解析技術、言語処理技術です。

「源流は某大手鉄鋼メーカーのシステム研究開発部隊で、数理技術に関しては60年強の歴史を誇ります。その後、ソフトウェア技術、言語処理技術とレパートリーを拡げ、キヤノンマーケティングジャパングループ入りしてからは、市場から「キヤノンらしさ」が求められるであろうとのことで映像解析技術にも間口を広げました。近年めざましい進展を見せているAI技術についても、早い段階からさまざまな分野への積極的な応用を推進しています」とキヤノンITソリューションズ テクニカルフェロー 竹中一起は語ります。

テクニカルフェロー

竹中 一起

Kazuki Takenaka

これらの技術はさまざまなサービスやソリューションに組み込まれ、多くのお客さまに活用されています。例えば、需要予測・需給計画ソリューション「FOREMAST」は、食品ロス削減などに取り組む多くのお客さまから高い評価を得ています。最近では、AI商品認識プラットフォーム「StoreMotion」、AI外観検査プラットフォーム「Visual Insight Station」などが注目されています。

「私たちの強みは2つあると思います。1つ目は、長年の有形無形の蓄積をベースに、日々の研究活動で成果を積み増ししていることです。2つ目は研究者のマインドです。現場なしでの技術研鑽はあり得ないとの立場から、研究者にも、工数の一部で事業部案件を担当させています。この経験が、顧客視点に立った研究開発に一役買っていると確信しています」(竹中)

R&D本部にとって事業部門との連携は極めて重要です。事業部門の技術戦略を実現するための研究開発(ニーズ型)が研究活動の7割を占め、残りの3割が将来のネタを見いだす研究開発(シーズ型)。シーズ型の研究成果が積み上がって、新規ソリューションが生み出された例は少なくありません。

R&D本部は、VISION2025において大きな役割を担っています。

「VISION2025で定義された3つの事業モデルにR&D部門が持つ技術を提供することで、それぞれの事業の競争力を強化し、ビジネスの拡大とブランド力の向上に貢献できると確信しています」と竹中は語ります。

R&D本部の要素技術を生かしたソリューション

3つの事業モデルを技術力で支える

ビジネス共創モデルの強化に向けては、数理コンサルティング力やデータ分析力などの知見が提供されます。サービス提供モデルでは、映像解析技術や自然言語処理技術、AI技術などが差別化要素になるでしょう。システムインテグレーションモデルでは、トレンドの開発技術や基盤技術への戦略的な取り組みの支援などが拡充される方向です。

「ただ、R&D本部はあくまで黒子役。ビジネスに直接貢献するのは、事業部門の技術力です」と竹中は語ります。「そこでそれぞれの事業部門の2025年のありたい姿を定義してもらい、それをバックキャストする形で年ごとの技術テーマ推進計画を策定してもらっています。とは言え、事業部門は目の前の案件を優先しがちで、技術テーマの推進は後回しにされがちです。そこで社長直轄の委員会にて、定期的に技術推進テーマの進捗状況をヒアリングし、適宜助言するという活動を継続しています。この伴走活動を通じて、VISION2025の実現を確かなものにしていきたいと考えています」(竹中)

VISION2025がめざす共想共創カンパニーを構成する3つの事業モデルの構築・発展に向けて、研究開発活動はその一翼を担っています。キヤノンITソリューションズは先進テクノロジーへの投資を拡充し、3つの事業モデルの高度化を図りつつ、お客さまへの提供価値の拡大をめざしたいと考えています。